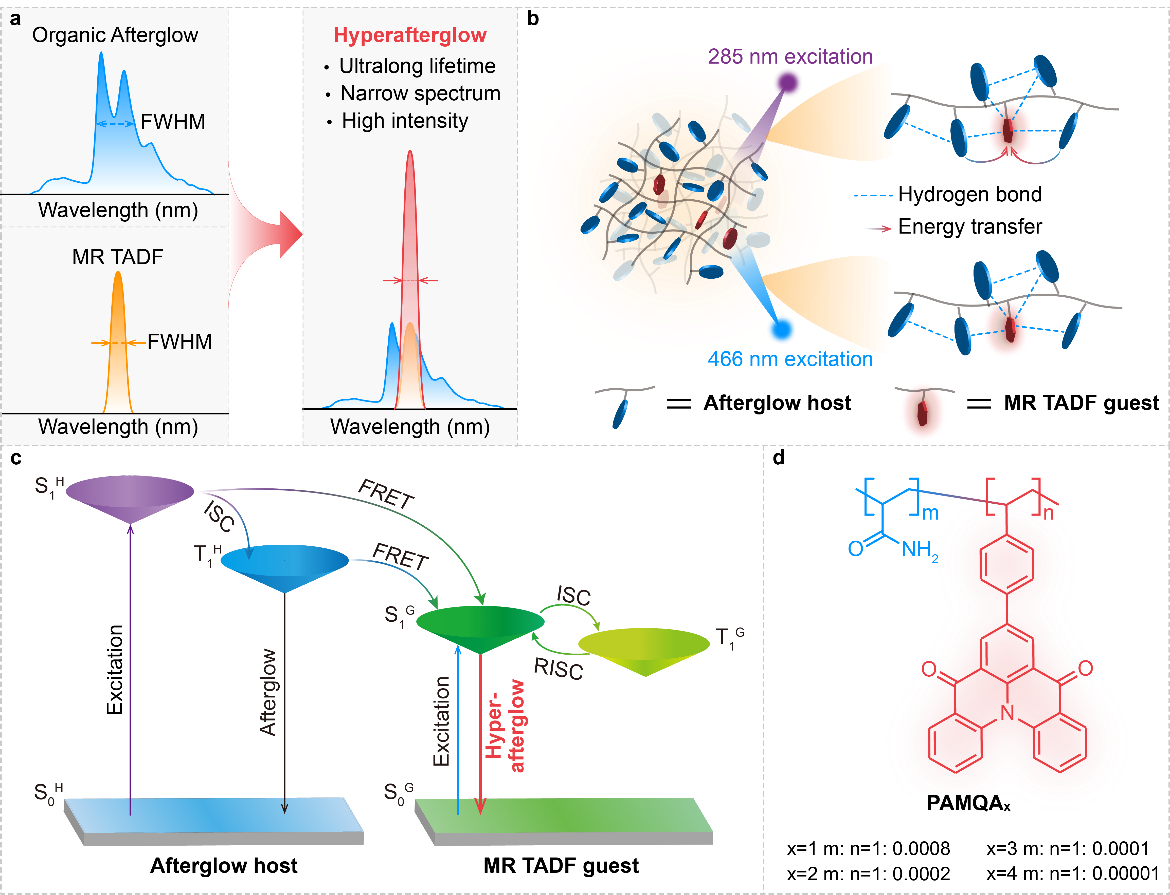

有机长余辉通常是指在撤去激发源后有机材料仍能够持续发光的现象,这种特殊的光学性质使得这类材料有着极大的潜力应用于高级信息加密和防伪、传感、余辉显示以及生物/X光成像等领域。近年来,研究者们通过晶体工程、主客体掺杂、聚合等方法在调节有机长余辉材料寿命和发光颜色等方面取得了一定的突破。但是受限于三线态激子固有的较大结构弛豫和自旋禁阻的缓慢辐射衰减过程,使得目前有机长余辉材料的余辉发光色纯度和发光效率难以满足高分辨率、高效率和广色域的显示应用需求。因此,如何实现兼具长寿命、高效率以及高色纯度的超余辉发射仍是一个艰巨的挑战(图1a)。

图1:超余辉的示意图和超余辉聚合物的设计策略。

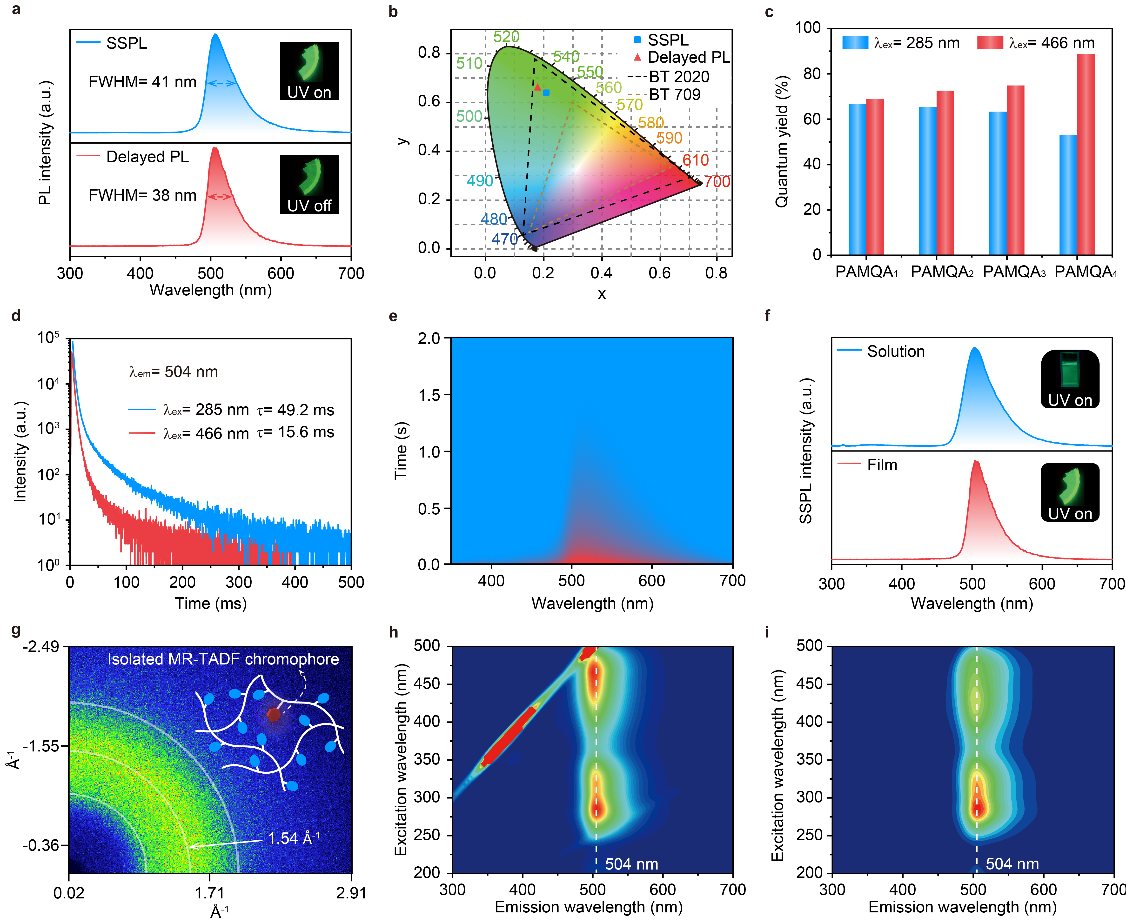

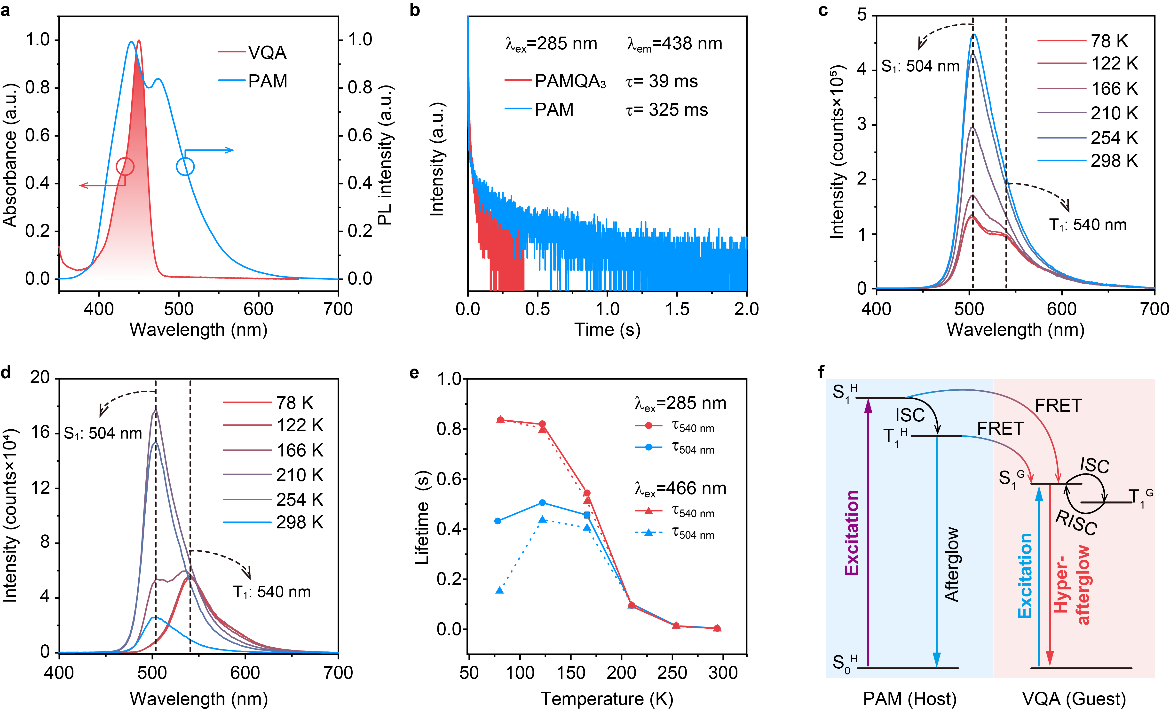

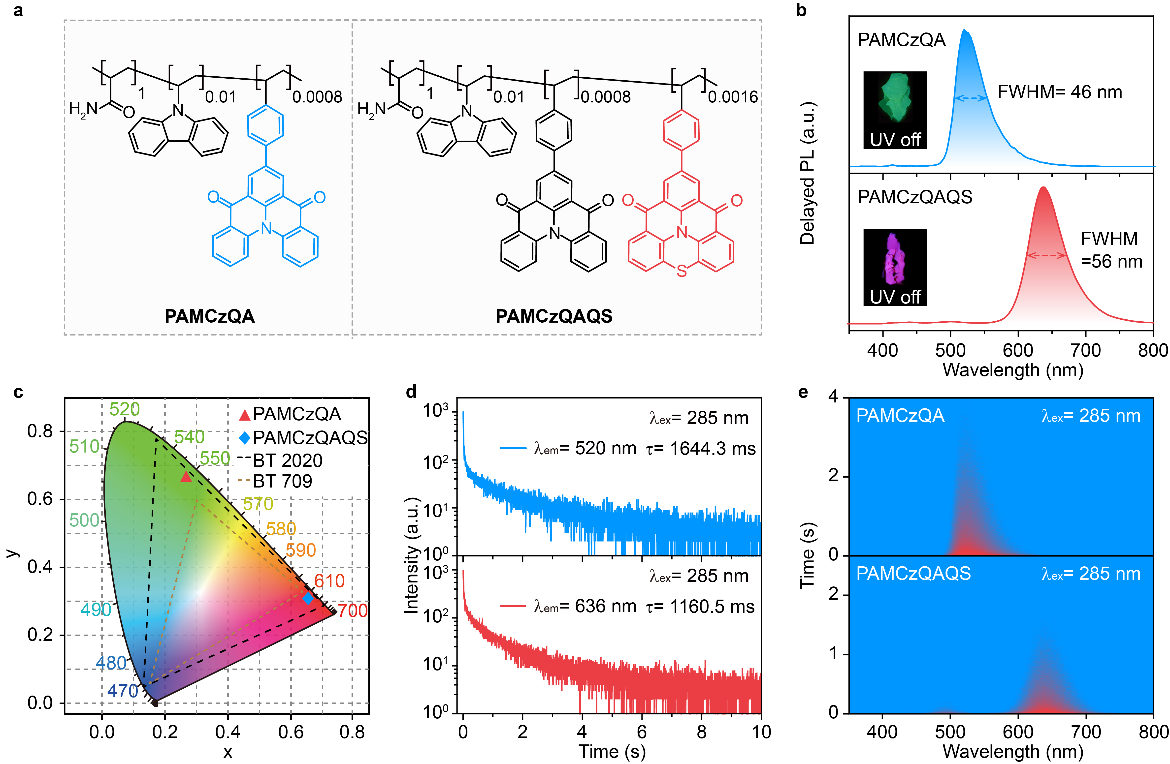

近日,南邮黄维院士团队陈润锋教授和陶冶教授课题组在超余辉发光研究领域取得新进展。他们提出了一种简单而有效的策略:将多重共振荧光发色团与刚性的余辉主体相结合,通过主体敏化和稳定孤立的荧光发色团成功制备出一系列高效率、长寿命和多彩的超余辉聚合物材料。将丙烯酰胺(AM)与多重共振分子VQA进行自由基共聚得到了PAMQAx,由于聚丙烯酰胺基质不仅可以提供刚性基质稳定多重共振发色团的三线态激子,还可以作为能量给体向客体进行高效的聚合物内部能量转移,因此PAMQAx实现了半峰全宽最窄为38 nm和光致发光量子产率最高达到88.9%的超余辉发射(图1b-d)。通过进一步添加能量给体和更换具有不同发光颜色的多重共振发色团,还可以分别实现寿命长达1.64 s的绿色和寿命达1.16 s的红色超余辉发射。由于此类材料独特的高效率和窄谱带余辉发光特性,因此在余辉照明和高分辨余辉显示等领域都有极大的应用潜力。相关研究结果以“Multicolor hyperafterglow from isolated fluorescence chromophores”为题,发表在《Nature Communications》(Nat. Commun., 2023, 14, 475)上。论文的第一作者为南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院硕士生张孝,共同通讯作者为南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院陶冶教授、陈润锋教授和黄维院士。该项研究成果同时得到了国家自然科学基金、江苏省特聘教授计划、江苏省自然科学基金项目以及南京邮电大学“1311人才计划”等基金项目的支持。

光物理性质的研究

图2:超余辉聚合物的光物理性质研究

机理研究

图3:超余辉发射的机理探究

普适性研究

图4:超余辉机理的普适性研究

应用探索

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-36105-y

- 福建师范大学黄维教授团队 AM: 通过调控芳香杂环掺杂主体-实现高效率和光激活超长室温磷光 2025-08-09

- 武汉理工大学王涛 JACS:聚合物纳米纤维几何形态调控 - 实现20.1%高效率有机太阳能电池 2024-12-04

- 华南理工大学赵祖金教授课题组 AFM:高迁移强发光蓝色延迟荧光分子实现高效率厚膜OLED器件 2024-04-03

- 常州大学马骁、福建物构所徐亮金与合作者 AFM:动态光致变色长寿命室温磷光聚合物 2025-09-29

- 武汉大学陈朝吉/湖北工业大学胡培 ACS Nano:纤维素大分子调控双电层实现稳定长寿命钠金属电池 2025-09-23

- 中山大学张泽平/阮文红/容敏智/章明秋 AM:动态共价键辅助3D打印一体化多孔阴极/复合聚合物电解质-实现超长寿命固态锂金属电池 2025-08-01

- 宾夕法尼亚大学杨澍团队、圣母大学张艳良团队 Matter:可编程“像素化变色”CLCE-气溶胶组合打印打造可拉伸的多彩光子皮肤 2025-10-24