开发安全稳定的电解质是实现下一代高能量密度、长循环寿命电池的关键。过去数十年来,固态聚合物电解质因兼具可设计性与安全性,逐渐成为传统液态电解质的有力替代方案。然而,经典的聚环氧乙烷(PEO)体系仍面临锂离子迁移数偏低、界面稳定性有限等问题,制约了其在高性能电池中的进一步应用。

针对以上问题,华南理工大学孔宪教授/东华大学杨曙光教授等团队近期在《Advanced Functional Materials》上发表了题为 “Tailoring Lithium‐Ion Transport and Solvation Structure via Fluorination Patterns in Polymer Electrolytes” 的研究成果(DOI: 10.1002/adfm.202512265)。该研究结合密度泛函理论与分子动力学模拟,系统揭示了不同氟化模式对PEO基聚合物电解质的溶剂化结构与离子传输特性的调控机制。论文第一作者是华南理工大学前沿软物质学院博士研究生袁雪迎,华南理工大学孔宪教授和东华大学杨曙光教授为论文通讯作者。

图1. 氟化 PEO 基电解质的电子结构与化学稳定性。(a) PEO(F0F0)及其氟化衍生物(F0F1、F0F2、F1F1、F1F2、F2F2)的化学结构。(b) 聚合物三聚体的最高占据分子轨道(HOMO)与最低未占据分子轨道(LUMO)的能级及轨道分布。随着氟化程度提高,HOMO 能级降低、HOMO–LUMO 能隙增大,表明氟化促进主链电子离域,从而提升化学稳定性。(c) 含盐与不含盐条件下的氟化 PEO 三聚体的理论氧化电位(相对于 Li/Li+)。(d, e) 聚合物中氧原子与氟原子的局部电荷分布。结果显示,随着氟化程度增加,聚合物氧原子的局部电负性降低,而电子在主链上的分布更加均匀。图中数字表示氟化单体从左到右的顺序,F1F2-F1 表示单氟环境下的氟,F1F2-F2 表示双氟环境下的氟。

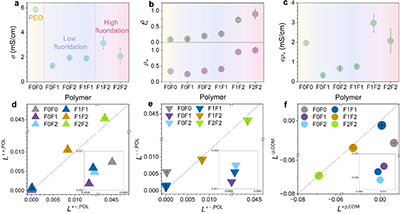

图2. 氟化聚合物电解质的离子传输性质。(a) 随氟化程度增加,离子电导率(σ)整体下降。图中不同颜色阴影代表三个氟化区间:非氟化(黄色)、低氟化(蓝色)和高氟化(红色)。(b) 随氟化增强,锂离子迁移数(t0+)和锂离子电流分数(ρ+)逐渐升高,表明氟化削弱了聚合物–Li+ 配位,提高了锂离子选择性传输能力。(c) 电解质综合能效(σρ+)表征导电性与电流分数的乘积。结果显示,F1F2 体系在导电性与Li+ 传输性质之间实现最优平衡。(d–f) Onsager 传递系数揭示了不同氟化区间不同物种运动相关性的差异::(d) L+-,POL与L++,POL 的对比;(e) L+-,POL与L--,POL的对比;(f) 离子–聚合物的Onsager 传递系数( L+p,COM与L-p,COM)。

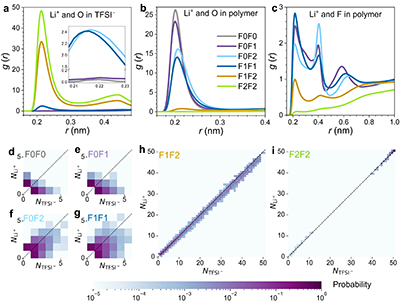

图3. Li+ 溶剂化结构与离子聚集行为。(a–c) Li+ 与不同组分的径向分布函数g(r):(a) Li+–TFSI? 氧;(b) Li+–聚合物氧;(c) Li+–聚合物氟。结果显示,氟化增强了 Li+–阴离子作用、削弱了 Li+–聚合物氧作用。(d–i) 不同体系下离子团簇尺寸分布:(d) F0F0、(e) F0F1、(f) F0F2、(g) F1F1、(h) F1F2、(i) F2F2。高氟化体系形成更大的离子簇,尤其是 F2F2 中,自由离子浓度显著降低。整体结果揭示了氟化诱导的两种不同溶剂化机制,并强调了平衡离子解离与聚集的重要性。

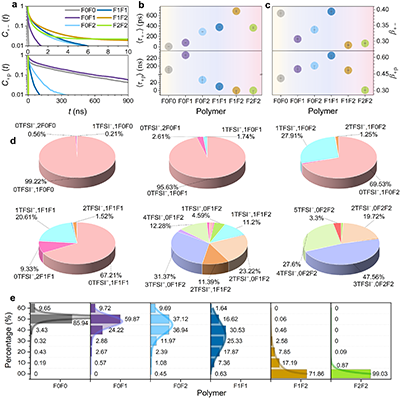

图4. 氟化聚合物电解质中Li+ 第一配位壳层的动力学与结构。(a) Li+–TFSI?(C+-(t))与 Li?–聚合物段(C+p(t))的停留时间自相关函数。(b) 由Kohlrausch–Williams–Watts(KWW)函数拟合C(t)得到的平均弛豫时间(<τ+->、<τ+p>);(c) 对应的拉伸指数(β+-、β+p)。结果表明,氟化普遍延长了 Li+–阴离子的配位寿命,同时改变了Li+–聚合物配位环境的均一性。(d) 各体系中Li+ 第一配位壳层的结构组成,显示随着氟化增强,聚合物氧的比例下降而阴离子配位比例上升。(e) Li+ 与聚合物氧的典型配位模式示意图,揭示了氟化程度与模式对 Li+–聚合物相互作用的调控规律。

由于在实验上精确控制 PEO 主链的氟取代位置与数量极具挑战,氟化单体的合成成本高、结构难以限定且表征复杂,目前关于氟化模式与电解质性能关系的实验数据仍然有限。在此背景下,该研究结合密度泛函理论和分子动力学模拟,系统评估了不同氟化模式对聚合物电解质电子结构、溶剂化环境和离子传输行为的影响,为实验设计提供了可靠的理论依据。

研究发现,氟化效应呈现出“低氟化”和“高氟化”两种截然不同的离子传输机制:在低氟化体系中,Li+ 主要与聚合物氧原子配位,盐解离充分但迁移受限;而在高氟化体系中,链段运动加快、界面稳定性增强,但离子聚集严重,自由离子浓度下降。适度氟化能够在离子解离与聚集之间实现平衡,削弱聚合物对 Li+ 的过强配位,兼顾离子迁移数与体系稳定性;而过度氟化则会诱导离子聚集、降低自由离子浓度。合理控制氟化位置与程度,是实现高效且稳定离子传输的关键。该研究凸显了分子模拟在高成本实验合成开发前的理论指导意义,通过计算可提前筛选潜在优异的氟化模式,减少盲目实验带来的资源消耗。此外,文章发现的规律还为后续通过共聚或共混策略实现混合氟化提供了方向,从而拓宽了高性能聚合物电解质的设计空间。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202512265

- 南开大学王维教授和天津大学吴洪教授 Macromolecules:包含POM聚电解质和PEO瓶刷聚合物的质子导电型共聚物的合成 2022-04-26

- 哈工大邵路教授课题组JMCA综述:面向可持续CO2捕集的聚氧乙烯基气体分离膜研究进展 2020-11-24

- Hand in hand! 柔性聚合物PEO联手表面活性剂打败超疏水植物叶片沉积问题 2019-07-12

- 天津大学封伟团队 Mater. Today:脂肪族聚砜构建非对称双层聚合物电解质赋能高压锂电池 2026-01-29

- 东华大学朱美芳/徐桂银团队 Adv. Mater.: 通过亲阴离子纳米纤维聚合物电解质调控离子传输以实现稳定锌金属电池 2026-01-09

- 中山大学张泽平/阮文红/容敏智/章明秋 AM:动态共价键辅助3D打印一体化多孔阴极/复合聚合物电解质-实现超长寿命固态锂金属电池 2025-08-01

- 四川大学李忠明/周生洋/杨红丽 Adv. Sci.:低溶剂化的柔韧纤维素凝胶电解质 2025-08-01