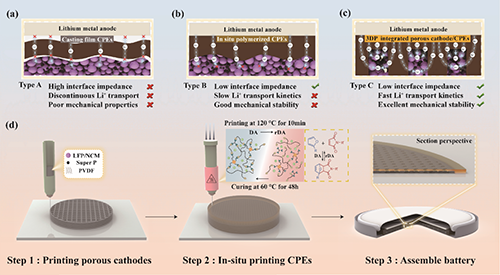

固态锂金属电池(SSLMBs)凭借其高能量密度和优异的安全性,被视为下一代储能系统的理想选择。然而,固态电解质与电极间的界面不稳定性和锂离子传输不均匀,导致电池在循环过程中容量快速衰减,严重制约了其实际应用。其中,传统浇铸法制备的复合聚合物电解质(CPEs)往往与电极间存在界面缺陷(图1a),影响离子传输效率;虽然原位聚合策略能够优化界面接触(图1b),但阴极内部离子传导路径冗长仍然使得电池的倍率性能(通常≤2C)和循环寿命(≤1000次)难以满足需求。此外,固态电解质对多孔电极的浸润性较差,进一步阻碍了高性能SSLMBs的开发。

针对上述问题,中山大学章明秋/容敏智/阮文红/张泽平团队提出了一种基于动态共价化学与3D打印技术的创新解决方案。该方案通过热可逆Diels-Alder(DA)键构建了动态交联的CPEs,并结合原位3D打印技术制备了一体化多孔阴极/CPE结构(图1c)。具体地,首先合成了呋喃功能化聚乙二醇低聚物(PEG-F)、三(2-马来酰亚胺乙基)胺(M3)和马来酰亚胺改性的Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO-M),并在LiTFSI存在下通过DA反应制备了动态交联的CPEs(命名为DLMx,x为LLZTO-M的质量分数)。其中,LLZTO-M不仅可以提供额外的离子传导路径,还能通过界面DA键与聚合物基体形成共价自适应网络,从而提升CPE的离子电导率和力学性能。3D打印过程主要分为三步:室温打印具有垂直排列离子通道的多孔阴极,然后热辅助原位打印DA交联的CPE,最后组装成电池(图1d)。CPE体系中的DA键在高温下会发生解交联反应,促使CPE黏度急剧降低,从而有助于渗透到预先打印的多孔阴极中,形成连续锂离子传输网络;冷却后DA键重新结合,恢复初始的交联结构,并形成低阻抗、自适应的界面层,有效解决了界面稳定性和离子传输问题。

图1. 具有不同电极/CPE界面结构的SSLMBs示意图:a)通过浇铸成膜法制备的CPE;b)原位聚合形成的CPE;c)原位3D打印多孔正极/CPE一体化结构。d)基于热可逆DA键的原位3D打印多孔正极/CPE一体化结构的制备流程示意图。

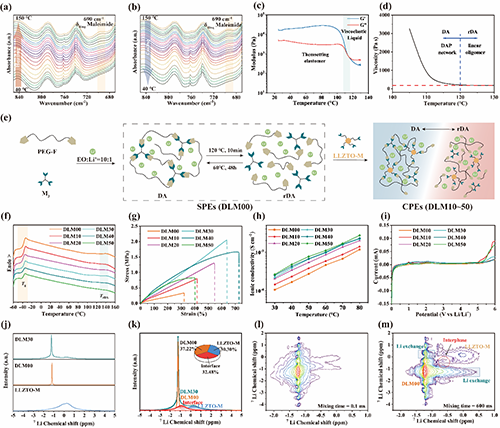

首先,采用变温FTIR和循环DSC证实了CPE中DA键的动态热可逆性。其中,DLM30(含30% LLZTO-M)在30°C时离子电导率为2.20×10-4 S cm-1,锂离子迁移数为0.46,电化学稳定窗口宽至5.2 V。流变学测试表明,DLM30在120°C时黏度可降至170 Pa·s,有利于渗透进多孔阴极;而冷却后可以重新交联形成弹性体,确保结构稳定性。力学性能测试显示其拉伸强度为2.05 MPa,断裂伸长率达638.33%,远超纯聚合物电解质(即DLM00)。固态核磁测试揭示了Li+传输机制:7Li MAS NMR中,DLM30在-1.24 ppm处出现宽化峰,较DLM00的-1.18 ppm发生化学位移偏移,表明LLZTO-M的引入改变了聚合物相Li+的配位环境;-0.90 ppm处检测到界面Li+信号,证实形成新的快速传导通道。二维7Li EXSY谱显示,在0.1–600 ms混合时间内,LLZTO-M(-1.24 ppm)与聚合物相(-1.18 ppm)间出现交叉峰,直接验证Li+在界面的迁移行为(图2)。

图2. CPEs的物理化学及电化学性。a、b)DLM30的变温FTIR光谱图。c、d)DLM30的模量和粘度随温度变化曲线。e)基于热可逆DA反应构建共价自适应网络CPE的示意图。CPEs的f)DSC曲线,g)应力-应变曲线,h)变温离子电导率和i)LSV曲线。j、k)LLZTO-M、DLM00和DLM30的7Li固态MAS NMR谱图。l)0.1 ms和m)600 ms混合时间下DLM30的7Li二维交换光谱(EXSY)。

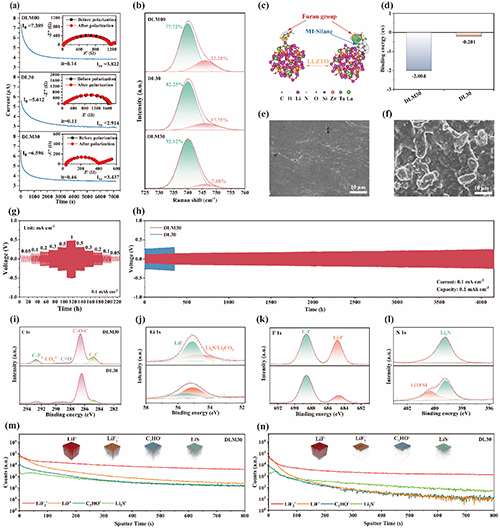

拉曼光谱显示,DLM30在740 cm-1处游离TFSI-特征峰占比达92.12%,显著高于对比样DL30(含30% 未改性LLZTO,82.25%)和DLM00(不含LLZTO或LLZTO-M,77.72%),表明LiTFSI解离度提升,促进锂离子传输。DA交联聚合物与LLZTO-M的结合能为-2.004 eV,是未改性LLZTO(-0.201 eV)的十倍,有助于构建快速锂离子通道。DLM30的优势源于三种协同机制:共价自适应网络对阴离子迁移的空间限制、LLZTO-M与TFSI-的相互作用实现阴离子固定,以及增强的界面电荷极化。对称锂电池表明,Li||DLM30||Li电池可以在0.1 mA cm-2下稳定循环4150小时,极化电压仅为0.18 V,显著优于含有未改性LLZTO的电解质对比样(DL30,355小时失效)。XPS和TOF-SIMS分析证实,DLM30界面形成了富含LiF的固态电解质界面(SEI)层,有利于抑制锂枝晶生长并降低界面阻抗(图3)。

图3. CPEs的离子传输机制。a)DLM00、DL30和DLM30对称锂电池的极化曲线及对应的EIS曲线。b)DLM00、DL30和DLM30在725-760 cm-1范围内的拉曼光谱。DLM30和DL30中的填料与DA交联基体之间的 c)CDD计算和 d)结合能。e)Li||DLM30||Li和f)Li||DL30||Li在0.1 mA cm-2下循环50圈后锂负极表面的SEM图像。g)Li||DLM30||Li对称电池在不同电流密度(0.05-1 mA cm-2)和0.1 mAh cm-2容量下的恒电流循环曲线。h)Li||DLM30||Li和Li||DL30||Li在0.1 mA cm-2电流密度和0.1 mAh cm-2容量下的恒电流循环曲线。Li||DLM30||Li和Li||DL30||Li循环后锂负极的XPS谱图 :i)C 1s,j)Li 1s,k)F 1s和l)N 1s。m)Li||DLM30||Li和n)Li||DL30||Li循环后的锂SEI层的深度剖析及三维渲染模型。上述所有测试均在30°C下进行。

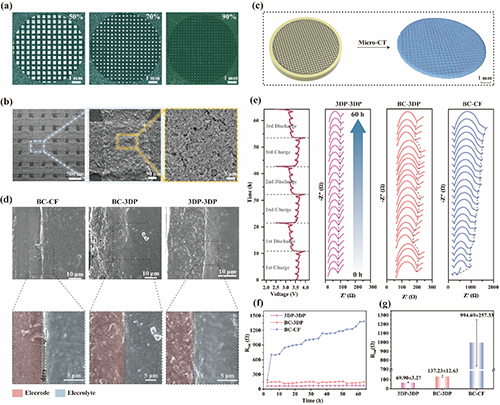

高浓度LiFeO4(LFP)和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)墨水具有剪切变稀行为,粘弹性分析显示其低剪切应力下呈类固态(G′ ≈104–105 Pa),屈服点以上呈类液态流动,满足3D打印要求。通过墨水挤出3D打印制备低曲折度多孔阴极,可构建网格、圆、线、六边形和蜘蛛网等任意几何结构及大尺寸电极,180°剥离强度达4.75 N cm-1,与传统刮涂阴极相当。SEM显示3D打印LFP具有垂直排列的多孔与表面微孔,有利于热辅助挤出3D打印过程中DLM30固态电解质的渗透,从而缩短锂离子扩散路径。微型计算机断层扫描图像(micro-CT)证实了形成原位一体化的阴极/电解质结构,其界面粘合强度显著高于传统浇铸工艺制备的界面。3D打印一体化LFP||Li电池(3DP-3DP构型)界面阻抗60小时循环稳定在70 Ω,而传统结构则出现显著阻抗增长,表明3D打印一体化结构可显著提升电极/电解质界面稳定性及离子传输效率(图4)。

图4. a)不同填充密度的3D打印多孔LFP正极的光学图像。b)90%填充密度的3D打印多孔LFP正极的SEM图像。c)3D打印多孔正极/DLM30一体化结构的示意图及micro-CT图像。d)BC-CF、BC-3DP和3DP-3DP中电极/电解质界面的SEM图像。e)不同成型方法制备的LFP||DLM30||Li全电池在0.1 C倍率下的间歇恒电流-电压曲线和奈奎斯特图,以及对应的f、g)Rint值。

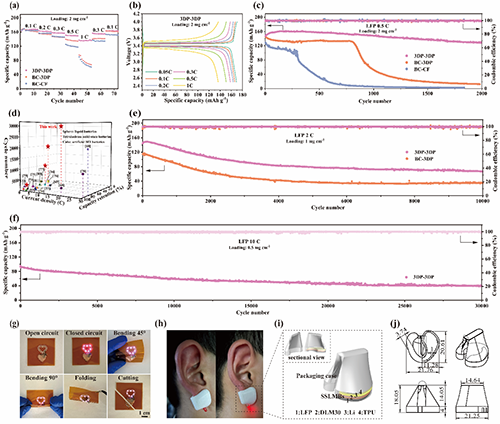

全电池性能方面,3D打印一体化LFP||Li电池(3DP-3DP构型)表现卓越:0.1 C下放电比容量166.3 mAh g-1,1 C下仍能保持136 mAh g-1;0.5 C循环2000圈容量保持率为87.1%;在10 C超高倍率下循环30,000圈,容量保持率41.02%,每圈衰减率仅为0.002%,远超文献报道的固态电池性能。此外,该电池在高温(130 °C)、柔性弯折(50万次)及高负载(10 mg cm-2)条件下仍然呈现出优异的稳定性,而且通过NCM811体系亦验证了该策略的普适性。3D打印构建柔性心形电池(承受弯折/切割仍能稳定供电LED),定制的穿戴式耳夹设备(~3 cm3体积;集成电池与电子元件)和"N"形电路等异形电子器件,突破了传统电池形态限制。3D打印一体化设计通过低界面阻抗和高效离子传输网络,显著提升固态电池的循环寿命与高倍率性能,在柔性可穿戴设备中展现出巨大的应用潜力(图5)。

图5. SSLMBs的电化学性能和应用。LFP||DLM30||Li电池的a)倍率性能和b)不同倍率下的充放电曲线。c)LFP||DLM30||Li电池在0.5 C下的循环性能。d)基于3DP-3DP结构的SSLMBs与已报道锂电池(包括3D打印多孔LFP正极液态电池、(准)固态电解质电池及人工SEI修饰锂负极液态电池)的电流密度、循环次数和容量保持率的对比。LFP||DLM30||Li电池在e)2 C和f)10 C下的长循环性能。g)3D打印在聚酰亚胺薄膜上的心型电池的弯折、折叠和切割耐受性的光学图像。h)带有红色LED灯的定制化3D打印耳夹电池及其对应的i)3D模型图、j)工程示意图(单位:mm)。

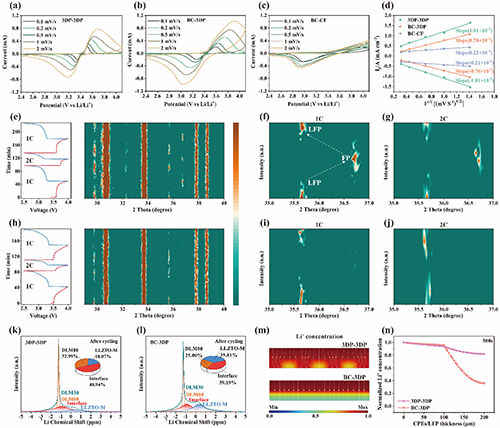

机理研究表明,与BC-3DP(刮涂阴极-3D打印电解质)和BC-CF(传统刮涂阴极-浇铸成膜电解质)相比,3DP-3DP一体化多孔阴极/电解质结构主要通过以下途径提升了最终固态电池的电化学性能:(1)3D打印多孔阴极缩短了离子扩散路径,降低曲折度;(2)DA动态交联结构促进了电解质与阴极的无缝接触,界面阻抗低至70 Ω;(3)LLZTO-M与聚合物基体之间的界面共价作用构建了连续的离子传导网络,7Li 固态NMR证实界面锂离子迁移得到增强;(4)COMSOL模拟显示阴极/电解质的锂离子浓度分布更均匀,缓解了浓度极化现象(图6)。

图6. 电极/电解质界面研究. a)3DP-3DP、b)BC-3DP和c)BC-CF构型的电池在0.1 ~2 mV s-1扫描速率下的CV曲线。d)不同LFP||DLM30||Li电池的峰值电流密度(Ip/A)与扫描速率平方根(v1/2)的关系图。e)3DP-3DP和h)BC-3DP构型电池在1C-2C-1C倍率下的原位XRD等高线图和对应的恒电流放电平台曲线。f、g)3DP-3DP和i、j)BC-3DP构型电池在f、i)1C和g、j)2C下的原位XRD等高线图的局部放大图和分峰区域。k)3DP-3DP和l)BC-3DP构型电池中的DLM30在2C下经过50次充放电循环后的7Li NMR谱图。m)COMSOL模拟3DP-3DP和BC-3DP的正极/电解质一体化结构在2C放电500 s后的Li+分布图,以及n)在垂直方向上Li+浓度与正极/电解质厚度的对应关系。

该研究通过动态共价化学与3D打印技术的结合,成功解决了固态电池界面稳定性和离子传输的关键难题,为高性能、长寿命SSLMBs的设计提供了全新思路,在定制化的柔性可穿戴电子领域具有潜在的应用前景。相关成果以“Ultra-Long Life Solid-State Lithium Metal Batteries Enabled by 3D-Printing of Integrated Porous Cathode/Composite Polymer Electrolyte with Dynamic Covalent Bonds”为题发表发表在《Adv. Mater.》杂志上,文章第一作者为中山大学博士研究生杨飞文,通讯作者为张泽平副教授、阮文红教授。本研究得到国家自然科学基金项目支持。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202509057

- 上海大学李文/张阿方教授团队《Macromolecules》:动态共价键构筑多重响应手性温敏树枝化聚苯乙炔 2023-12-18

- 四川大学何玲教授/陶国宏教授团队 JACS封面论文:可溶剂切换的离子聚亚胺膜 2023-03-09

- 清华大学吉岩课题组《Adv. Mater.》:通过杂化交换反应实现多种类聚合物焊接 2022-11-05

- 昆士兰大学乔瑞瑞团队 Adv. Mater. 综述:纳米复合材料的创新制备与应用 - 从传统合成到先进3D打印技术 2025-06-25

- 华南理工江赛华教授课题组 CEJ:基于3D打印技术构建的可穿戴柔性触觉摩擦电传感器在材料感知领域的应用 2025-05-29

- 加州理工学院高伟教授课题组与合作者 Science:基于声波驱动的活体深部精准3D打印技术 2025-05-09

- 深大田雷课题组诚招博士生及博士后 - 高分子合成、有机合成、固态电池、电化学、理论计算、AI (长期有效) 2025-05-23