MXene(Ti?C?T?)作为一种新兴二维材料,凭借其优异的导电性、力学性能和化学稳定性,在柔性电子、储能器件和传感器等领域展现出广阔的应用前景。然而,MXene纳米片易产生褶皱,层间作用力较弱,且在宏观纤维成型过程中易引入孔隙等结构缺陷,导致其纤维的强度与韧性远未达到实际应用要求,成为制约其发展的关键瓶颈。以往研究多采用“去除孔隙+增强层间作用”的策略以提高强度,但往往伴随纤维脆性增加、韧性下降,难以实现强度与韧性的平衡。因此,如何在保持高导电性的同时,兼顾高强度、高韧性与柔软性,成为MXene纤维研究中的核心挑战。

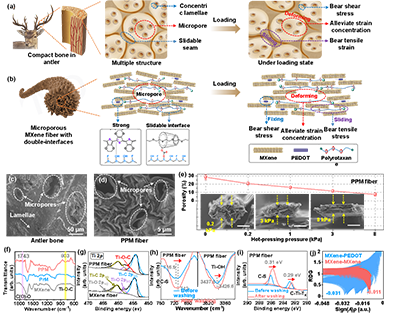

鹿角作为一种天然的高强度、高韧性生物复合材料,其内部展现出多孔、致密堆积、可滑移接缝等多级结构(图1a)。这些结构在受力时可诱发剪切变形、分散应力,并通过骨单元间的滑动有效抑制裂纹扩展,从而实现强韧协同。受此启发,研究团队提出了一项突破常规的设计思路:不再致力于消除孔隙,而是主动利用其固有的孔隙结构,通过构建刚性和可滑移双重界面结构,与微纳孔结构协同,以实现对MXene纤维的协同增强增韧效应。

基于该仿生理念,研究团队成功设计并制备出MXene/PEDOT:PSS/聚轮烷复合纤维。通过引入半结晶态PEDOT,与MXene通过静电相互作用形成“强界面”,模拟鹿角中承担剪切应力的同心层状结构;同时,利用滑环分子聚轮烷与MXene表面的羟基进行共价交联,构建出“滑移界面”,模仿鹿角中高矿化接缝的互锁机制,从而在形变过程中有效耗散能量。尤为关键的是,研究一反常规地保留了约20%的最优孔隙率。这些微孔并非缺陷,而是如鹿角中的孔洞一般,为纳米片滑动提供空间,缓解应力集中,并显著降低纤维刚度(图1b–e)。

图1 受鹿角启发的高强韧MXene复合纤维的设计与结构表征.

这种仿生三重协同结构带来了纤维力学性能的显著提升。最终制得的MXene纤维展现出优异的综合力学性能:强度超过1 GPa,韧性高于130 MJ/m3,断裂应变大于30%,三项核心指标均创下MXene纤维的最高纪录。特别值得注意的是,在实现超高强度的同时,其杨氏模量仅为3.5 GPa,柔软性甚至优于多种聚合物纤维,成功解决了强度与柔软性难以兼得的矛盾。经银纳米线涂层修饰后,纤维电导率进一步提升至10575 S/cm以上,且力学性能未发生衰减(图2)。

为深入探究其强韧化机制,研究团队结合多种实验表征与理论模拟进行分析。分子动力学模拟清晰显示,在拉伸过程中,尤其在较高应变下,聚轮烷链主要承担拉伸应变,而PEDOT区域则负责界面剪切应力,从而有效维持了相邻MXene纳米片间的载荷传递。MXene-PEDOT界面的存在延缓了应变在MXene-聚轮烷界面的局部集中,使MXene纤维在断裂前能够更充分地发挥聚轮烷的轮滑效应。这种双界面协同作用显著提升了纤维的延展性、强度与韧性,为其在复杂力学环境中的应用奠定了理论基础(图2f)。有限元分析进一步证实,微孔结构为滑移界面提供了更长的滑移距离,在释放应力集中的同时,维持了材料在大变形范围内的承载能力(图3e,f)。

图2 MXene复合纤维的机械性能对比和MD模拟表征。

图3 微孔结构对MXene复合纤维力学性能的调控及FEM模拟表征.

此外,该MXene基纤维还表现出优异的机械弹性、耐疲劳性、柔软性与加工适应性。测试结果显示,其在不同应变下均可实现近乎完全的弹性回复,并能承受超过10万次拉伸循环而性能不衰减。得益于高柔软性与弹性,MXene纤维可折叠并紧密打结而不断裂,同时具备良好的加工性能,能够通过针织、编织和刺绣等工艺与棉织物复合形成复杂图案,为智能纺织品的实际应用提供了有力支持(图4)。

图4 MXene复合纤维的弹性及耐久性表征.

基于该纤维的卓越性能,研究团队成功开发出适用于智能纺织与可穿戴电子的多功能传感系统。他们研制了两种高性能传感纤维器件:一种为对压力敏感的纤维电容器件,响应迅速且可稳定工作超过1000次循环;另一种为对温度敏感的纤维电阻器件,检测精度高达0.1°C。通过优化传感器排布与电路集成结构,实现了机械—电气可靠的一体化连接。在此基础上,团队构建了一套完整的血压监测系统,结合血压模型与脉搏波分析算法,集成信号处理与无线传输模块,实现了运动状态下生理参数的实时、稳定采集。实验表明,即使在数万次挥拍的高强度运动中,该系统所测得的血压与温度数据仍与医用设备高度一致,展现出优异的抗干扰能力与可靠性。该研究为多功能传感织物的设计与系统集成提供了新思路,有力推动了其在运动健康监测、临床诊断和个性化医疗等领域的实际应用(图5)。该工作以“Biomimetic strong and tough MXene ?bers with synergy between micropores and dual interfaces”为题发表在《Nat. Commun.》上。文章的第一作者为南开大学博士生谷建锋、李东辉、硕士生任艺晨,以及中国科学技术大学博士生李嘉豪。

图5 传感纤维、智能纺织品及健康监测应用.

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64647-w

梁嘉杰教授简介:

梁嘉杰,南开大学材料科学与工程学院教授,博士生导师。2011年博士毕业于南开大学高分子研究所;随后加入美国加州大学洛杉矶分校从事博士后研究工作;2014年加入美国Polyradiant公司;2016年加入南开大学材料科学与工程学院开展独立工作。梁嘉杰教授一直致力于研究高分子纳米复合材料与柔性智能穿戴器件的研究。研究领域涵盖高分子化学与物理、材料科学与工程、化学、电子工程学以及物理学等众多交叉学科。近年来发表论文50余篇,包括Nature Photonics, Nature Communications等国际著名期刊杂志,论文他引13000多次。入选国家级青年人才项目,天津市杰青,天津市中青年科技创新领军人才,江苏省双创人才,并获中国复合材料学会青年科技奖。

- 东华大学沈明武研究员/史向阳教授团队 AFM:仿生外泌体伪装的pH响应型树状大分子纳米凝胶作为疫苗通过重编程多种细胞类型治疗胰腺癌 2026-02-20

- 南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性 2026-02-09

- 武汉大学刘兴海教授团队《Small》:仿生超韧快速响应水凝胶 2026-02-02

- 天大汪怀远教授团队 Adv. Mater.:具有高Tg和高强韧的功能树脂材料 - 通过酸碱离子对策略解锁材料多功能集成 2026-01-14

- 燕山大学焦体峰、秦志辉团队 Macromolecules: 盐析效应与原位聚合协同构筑高强韧环境耐受性导电聚合物有机水凝胶 2025-12-13

- 苏州大学汪晓巧教授《Nat. Commun.》:仿生蛛丝再突破!湿纺技术制备高性能水凝胶纤维 - 兼具高强韧性与智能响应性 2025-12-03

- 南京工业大学孙庚志教授课题组 Small:干法纺制用于高效电荷存储的N掺杂MXene纤维 2023-08-04