微流体涂层技术因其在功能涂层和纳米结构制备中的潜力而备受关注,然而由于Plateau-Rayleigh不稳定性(PRI)的存在,在单根纤维基底上实现连续、稳定的微流体涂覆,并将其转化成功能化的皮肤涂层仍是一个巨大挑战。PRI往往导致微流体涂层在表面张力的驱动下分解为纺锤结状液滴。虽然纺锤结构在液体定向运输领域显示出巨大的应用潜力,但对于分离与过滤、隔热等需要连续功能皮肤涂层的应用场景,PRI显然是不利的。因此,寻找具有成本效益的抗PRI策略和表面皮肤微纳加工技术对于推进纤维功能化技术的发展至关重要。

受蚕丝丝胶蛋白-丝素蛋白交互式自发形成皮芯结构的启发,四川大学微粘控团队(PI为王宇研究员)提出了一种次序交互式同质纤维微流体相分离加工技术(SIFMF-NPS),成功在单根纤维上实现了抗PRI均匀微流体涂层的连续涂覆及其微纳结构转化,并制备出具有优异力学性能和多功能性的纳米皮肤纤维(Nano-skin fiber, NSF)。该工作以《Biomimetic Nanofabrication by Silkworm-Inspired Spinning: A Supertough Nano‐Skin Fiber Through Sequenced Interactive Fiber‐Microfluidics》为题,发表于Advanced Functional Materials,本科毕业生邹泰伟为本文的第一作者,王宇研究员为通讯作者。

图1 SIFMF-NPS制备多功能纳米皮肤核壳纤维示意图

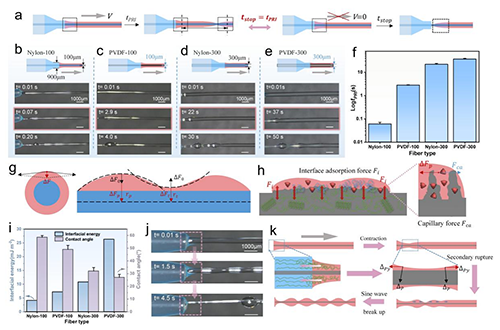

研究团队通过模仿蚕丝中丝素蛋白与丝胶蛋白的交互作用机制,选用同种聚合物(PVDF)作为纤维基底与微流体涂层溶液,探究纤维基底特性对微流体PRI行为的影响。原位表征同质(PVDF@PVDF),异质(PVDF@Nylon)纤维表面微流体的PRI行为。结果表明,相较于同直径的异质纤维,同质纤维表面微流体的PRI行为出现时间延缓了约41倍,这为后续加工提供了较长的加工窗口。这一现象得益于同质、异质纤维PRI行为的驱动力——拉普拉斯压力差的变化,同质纤维与微流体之间的强界面相互作用,与拉普拉斯压力差产生抗衡,使得PRI的净驱动力减小。

图2. 纤维基底特性对微流体PRI行为的影响

本工作研究了温度、溶液粘度、纤维拉伸速率等关键PRI影响因素及其作用机制,如图3所示。此外,微流道被进一步优化以实现其大规模制备。双层微流道特殊设计,使得NSF在难加工条件下(低溶液粘度、高拉伸速率)也可实现抗PRI处理。通过绘制了NSF在不同加工条件下抗PRI行为相图,为同质纤维-微流体相分离策略下的NSF制备提供可参考的技术标准。

图3. 实现抗PRI同质纤维-微流体相分离的优化策略

得益于同质结构设计,NSF表现出高度粘附的界面层,剥离壳层后的NSF核层表现出特殊的珊瑚岛结构,其表面粗糙度达57.6 ± 5.8 nm。同时NSF核层还表现出微观梯度结构,这得益于同质界面的两相分子链缠结和界面共结晶行为。测试表明,NSF的界面峰值载荷(IFSS)达119 ± 7.6 MPa,约为对比样品的108倍,表现出自增强的界面行为。

此外,多孔涂层的引入使得NSF纤维的力学性能得到显著增强,其中韧性大小为377 MJ m-3,断裂伸长率为234 ± 9%,拉伸断裂强度为197 ± 11.2 MPa,杨氏模量为1790 ± 18.4 MPa,约为对比样品的3倍。这与NSF纤维的同质结构设计密切相关。壳层微流体涂层可以修复部分核层纤维内部的原始缺陷,这种扩散不仅有利于增强核壳纤维的界面性能,更对核层纤维力学性能提升产生积极影响,这一特性在以往的工作中很少被报道。

图4. NSF纤维的自增强界面与力学性能

如图5所示,通过调控溶剂类型、溶质类型及分子量,实现了对NSF孔隙结构的优化,这得益于不同溶液与反溶剂之间的溶解参数差,导致相分离发生的程度不同。随后,以优化孔隙结构的NSF制备纳米摩擦发电机(NSF-TENG),在孔偶极子效应和摩擦发电效应的复合作用下,其短路电流和开路电压分别达到对比样品的2.0和2.3倍。

图5. 调节NSF的孔隙结构以实现高性能摩擦发电

如图6所示,得益于NSF出色的摩擦发电效应,NSF被用作制造纤维传感器的一种独特的柔性构建模块。本工作在NSF-TENG上进行了各种测试,以证明其在传感器应用方面的潜力。此外,NSF-100的微纳结构进一步提高了纤维的水接触角。为了利用这种增强的性能,NSF-100被制造成一个仿生水黾,以评估其漂浮在水面上时的最大承载能力。最后,得益于NSF多孔涂层的大量固体-空气界面,导致界面上的热多次散射,从而提供优异的隔热性能,通过对比展示了NSF优秀的隔热能力。

图6. NSF纤维的可扩展应用

简而言之,本工作提出了一种蚕丝启发的同质纤维-微流体相分离(SIFMF-NPS)策略,解决了微流体纺丝中的抗PRI难题,实现了多孔纳米皮肤核壳纤维(NSF)的高效、可扩展制备。结果表明,界面扩散和共结晶行为使得NSF表现出显著的自增强界面行为和卓越的力学性能。这种同质纤维-微流体相分离策略及其生产的NSF纤维为微流体纺丝的提供了一个可扩展的平台,可能为功能纤维织物和先进复合材料等开辟了一条通用化的加工平台。

文献详情:Zou, T., Li, Y., Cui, Y., et al. Biomimetic Nanofabrication by Silkworm‐Inspired Spinning: A Supertough Nano‐Skin Fiber Through Sequenced Interactive Fiber‐Microfluidics. Advanced Functional Materials, 2025, e20366.

文章链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202520366

- 南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性 2026-02-09

- 杭州师范大学刘俊秋/吴柏衡团队 Nat. Commun.:可编程驱动的Janus液晶弹性体纤维 2026-02-04

- 广西大学王睿猛 、赵祯霞团队 AFM:压缩触发动态氢键LDH@纤维素半柔性微纳气凝胶瞬时释放纳米塑料用于可持续水修复 2026-01-31

- 香港大学Alan C. H. Tsang教授团队 Nano Lett. 封面:智控微流 - 热场与异质结构的竞争与协同 2025-09-07

- 南林黄超伯、宁波材料所陈涛《Adv. Mater.》:生物启发的具有可调螺旋结构的异质球体 → 用于准确有效地控制血糖水平 2025-06-18

- 厦门大学侯旭教授团队 Adv. Mater.:具有外部诱导内部微尺度流动的仿生液体囊袋 2025-01-13

- 中南民大张道洪教授/姜宇教授团队 Macromolecules:高性能超支化聚氨酯微相分离的原位可视化 2026-02-09