智能材料正以前所未有的方式改变我们与环境的互动方式——从智能纺织品到仿生机器人,材料的多功能集成已成为该领域的关键前沿。其中,将强健的机械驱动与高保真的视觉输出相结合,尤为引人关注。可见光光学响应能力,使得材料能够将不可见的湿度、温度或应力信号,直接转化为肉眼可辨的颜色变化,极大推动了人机交互与实时传感的发展。而湿度,作为一种普遍存在、绿色且生物友好的环境刺激源,正成为新一代可穿戴设备与软体机器人的理想驱动方式。

在这一背景下,中国矿业大学(北京)王萌副教授团队与北京大学工学院杨槐教授合作,提出了一种创新的“化学门控”策略,利用可逆氢键解锁了三维拓扑蓝相液晶聚合物薄膜在湿度响应中的多功能集成潜力。

2025年11月5日,相关成果发表于《Advanced Functional Materials》,标题为“Chemically Gated Hydrogen Bonds Unlock Multifunctional Humidity Responses in 3D Topological Blue Phase Liquid Crystal Polymers”。

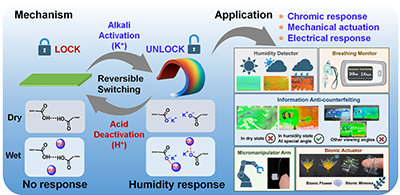

化学门控,指的是通过特定化学反应,可逆地“开启”或“关闭”材料的某项功能。在该研究中,氢键凭借其方向性、强度可调和刺激响应性,成为实现高性能门控的关键机制。研究团队构建了全共聚网络结构,引入高密度羧基作为功能位点,使材料兼具优异的机械性能与化学稳定性。初始状态下,密集的氢键网络将薄膜“锁定”为湿度惰性状态;而通过简单的碱/酸处理作为“分子开关”,可逆地断裂并重构这些氢键,使材料在“锁定态”与高亲水“解锁态”之间切换。一旦被“解锁”,该蓝相液晶薄膜展现出三大卓越性能:快速可逆的结构色变化(445-603nm可见光范围)、超过225°的显著弯曲形变及高保真湿度-电信号转换能力。这些性能使其在多级防伪、仿生驱动器和可穿戴呼吸传感等领域展现出广泛应用前景。

图1.化学门控机制示意图及多功能应用展示

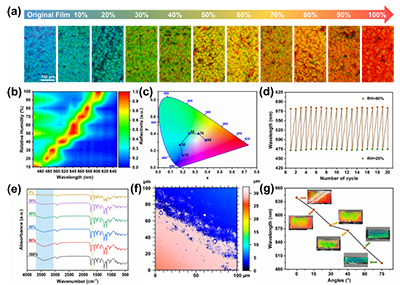

经碱处理后(K-BPLC),薄膜对环境湿度表现出高度敏感且稳定的颜色响应。当相对湿度从10%升至100%,其结构色从蓝色连续渐变至红色,且在20次循环测试中仍保持优异的可逆性与抗疲劳性。通过原位红外光谱与激光共聚焦显微镜观测,研究揭示了变色背后的分子机制:水分子逐步渗入引发各向异性溶胀,晶格膨胀驱动宏观光学与尺寸变化。

图2. K-BPLC薄膜在不同湿度下的结构色变化

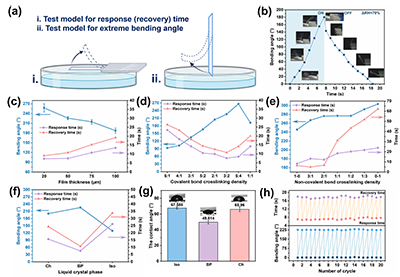

薄膜在湿度刺激下还能实现快速、可控的弯曲形变。其机制在于:近湿源侧吸湿膨胀,远湿源侧保持干燥,形成湿度梯度,进而产生内应力,驱动薄膜向远离湿源的方向弯曲。研究团队系统考察了共价交联密度、非共价键、羧酸密度及相态结构等因素对驱动性能的影响,为定制化设计高性能软体驱动器提供了理论依据。

图3. K-BPLC薄膜的湿度驱动性能与网络结构调控

该薄膜不仅可用于高安全性图案化防伪标签,还成功实现了多种仿生与机器人应用,如随湿度“绽放”与“闭合”的仿生花朵与含羞草、可执行抓取任务的微型机械臂。且基于化学-电学耦合的可穿戴呼吸传感器,能准确区分慢走与快跑等不同生理状态。这项研究通过“化学门控氢键”策略,成功实现了蓝相液晶聚合物薄膜在湿度响应中光学、驱动与电学信号的多功能集成,不仅拓展了智能材料的应用边界,也为未来高性能仿生软体机器人与可穿戴传感系统的发展提供了新思路。该研究获得国家自然科学基金与中央高校基本科研业务费的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202518925