近日,德国格赖夫斯瓦尔德大学的韦韧博士团队在《Nature Communications》发表了题为《Standardization guidelines and future trends for PET hydrolase research》的Perspective文章。该研究聚焦于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)水解酶的标准化研究,提出了系统的指南和未来发展趋势,旨在提升酶解PET回收的效率和可比性,为实现可持续的塑料循环经济提供支持。

随着塑料污染问题的日益严重,传统的机械和化学回收方式已难以满足可持续发展的需求。酶解回收作为一种绿色、高效的回收方式,受到广泛关注。其中,PET作为广泛应用于饮料瓶、纤维和食品包装的塑料,其酶解回收研究尤为重要。然而,当前PET水解酶的研究存在实验条件不统一、数据不可比等问题,制约了该领域的发展。

作者在文章中指出,缺乏统一的标准是限制PET水解酶研究进展的主要因素。为此,作者提出了一套系统的标准化指南,包括:

-

标准化的PET底物:建议使用具有明确物理化学参数的PET底物,以确保实验结果的可比性。

-

工业相关的反应条件:强调在接近工业实际条件(如高温、高固体负载)下进行酶活性测试,以提高研究的应用价值。

-

高通量筛选方法:推荐采用基于PET底物的高通量筛选方法,避免使用小分子替代底物,以获得更真实的酶活性数据。

-

反应监测与数据报告:提出应系统记录反应过程中的pH变化、产物积累和底物质量损失等数据,并以统一的单位报告酶活性。

-

参考酶的使用:建议在实验中引入标准参考酶(如LCC-ICCG),以便于不同研究之间的比较。

此外,作者还强调了在酶工程和应用过程中,逐步放大实验规模的重要性,从小规模反应器到工业规模的逐步验证,有助于评估酶的实际应用潜力。

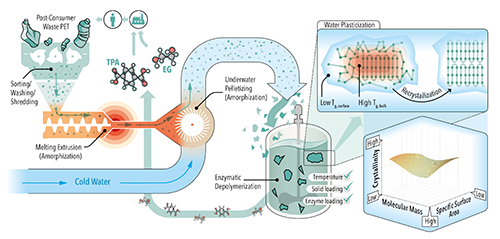

图一:废旧PET酶解回收的最优预处理工艺示意图。

标准化研究的双重目标与多路径展望

本文不仅系统梳理了PET水解酶研究的历史与现状,更将研究目标细分为两大层面:

-

填补方法学空白——强调现有酶源发现、筛选、表征方法在不同应用场景下仍存在的不足,呼吁开发更贴合工业需求的工具;

-

加速工业化进程——建议优先选用与工业PET废料最相似的标准化底物,并在实验室及中试规模严格模拟工业反应条件,从而使实验结果具有更高的可转化性。

展望未来,团队描绘了一幅“三叉戟”研究蓝图:

机理突破:深入探究界面生物催化及解聚反应中的关键步骤;

高效筛选:推广无需昂贵仪器、可在绝大多数实验室实施的快速筛选方案;

新酶设计:摆脱对少数标杆酶骨架的依赖,利用AI与生物信息学设计全新催化架构。

图二:新型PET水解酶的发现、改造到在工业规模塑料回收中应用的示意流程。

结论与产业化新方向

文章指出,虽然已有多种定制酶在12小时内实现几乎完全解聚,但要持续保持工艺竞争力,仍需在以下方面发力:

动力学与稳定性优化:包括提高k??、延长半衰期、拓宽pH适应范围;

酶固定化与多酶配方:提升重复使用和混合塑料处理能力;

温和工艺路线:在40–50 °C条件下延长反应时间,以兼顾酶稳定性和能耗;

底物预处理革新:通过调整熔融挤出与省能预处理技术,减少工艺成本。

在酶源发掘方面,研究者应突破传统同源挖掘,广泛应用AI与功能筛选手段,系统整理并免费共享新酶及其突变体的标准化表征数据,为下一个“人工智能+酶工程”时代奠定基础。

原文链接https://www.nature.com/articles/s41467-025-60016-9

- Nature封面:这种新的酶,10小时就能“吃掉”塑料瓶,分解率高达90%,还很便宜 2020-04-11

- 中科院天津工业生物所郭瑞庭研究员团队在能够直接降解塑料的酶——PET水解酶方面取得新进展 2018-02-08

- 大连理工大学郑楠课题组 Green Chem.:提出废弃塑料循环升级回收的新途径 - 聚苯乙烯室温下空气中的无金属光促进氧化降解 2024-01-12

- 华南理工新技术可大大提高塑料循环利用次数 2010-05-25