便携式电子产品和电动汽车的快速发展,极大地推动了锂离子电池(Lithium ion batteries, LIBs)技术的进步。随着各类电子设备续航需求的持续升级,以及近太空飞行器、电动飞机等新型应用场景对储能器件提出的更高要求,未来对兼具轻量化与高性能的LIBs需求将持续增长。作为LIBs储能体系的核心组件,正极材料在决定电池能量密度和功率密度方面具有决定性作用。在此背景下,开发具有高电化学活性与快速离子传输特性的新型正极材料,已成为提升LIBs容量性能和快充能力的一种关键途径。共轭微孔聚合物(Conjugated Microporous Polymers, CMPs)凭借其独特的三维多孔结构和可设计的分子骨架,展现出作为新一代高性能正极材料的潜力。然而,现有CMPs材料仍面临电化学活性位点不足和离子传输动力学迟缓等关键瓶颈,严重制约其实际应用性能。

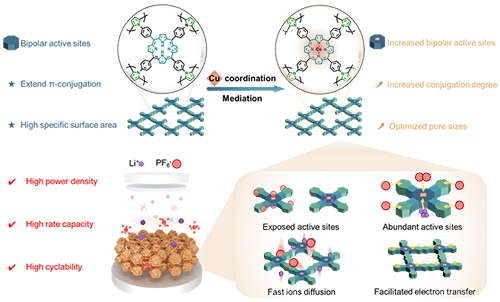

图1 合成方案

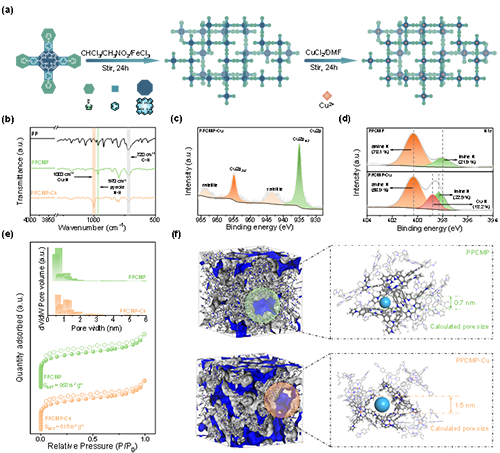

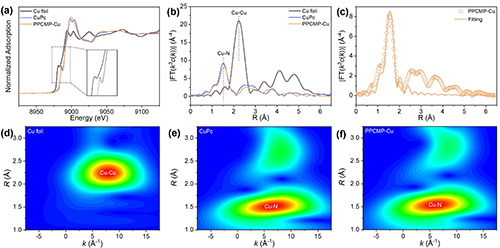

近日,东华大学材料科学与工程学院、先进纤维材料全国重点实验室廖耀祖/吕伟课题组提出一种Cu2+介导卟啉基共轭微孔聚合物(PPCMP-Cu)的制备策略(图1)。基于氧化还原聚合反应及聚合后金属配位法,作者设计合成了具有丰富活性位点和多孔结构的铜介导CMP材料。通过FT-IR、XPS、XRD以及XAFS等表征测试(图2和图3),证实PPCMP的成功合成以及Cu2+于卟啉环中心的成功配位。通过BET测试及DFT理论计算,结果显示Cu2+后配位可使PPCMP-Cu具有更多的大尺寸微孔孔容和活性位点。

图2 材料合成与表征

图3 同步辐射测试

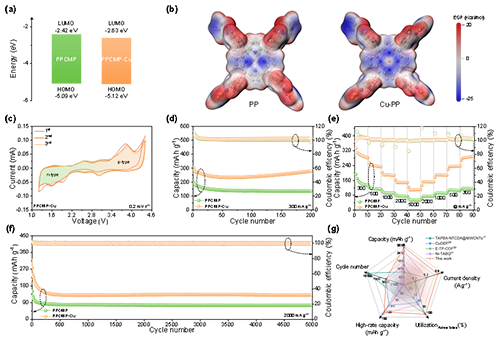

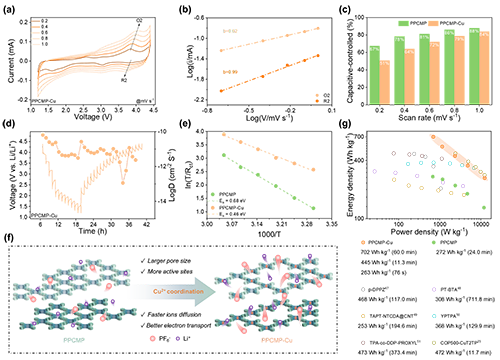

DFT理论计算(图4)表明Cu2+配位实现了卟啉环电子云分布优化,同时降低了其分子带隙。电化学性能测试进一步证明(图4和图5),PPCMP-Cu具有更丰富的储能位点,和更优异的储能容量表现。这一现象证实了Cu2+配位介导可提升离子存储位点以提升储能性能。另外,Cu2+配位进一步优化了PPCMP的传输通道,使其离子扩散系数由原来的2.98×10?12 cm2 s?1提升至1.14×10?10 cm2 s?1。因此,PPCMP-Cu可在0.3 A g?1的电流密度下循环200次后保持277.3 mAh g?1的高比容量和702 Wh kg?1的超高能量密度。即使在2 A g?1高电流密度下循环5000次后,PPCMP-Cu仍具有130.8 mAh g?1的优异比容量以及展现出0.010%每圈的低容量衰减率。并且在5 A g?1电流密度下,PPCMP-Cu仍可保持263 Wh kg?1的能量密度和12464 W g?1的优异功率密度,快速充电时间仅为76 s。

图4 电化学性能测试

图5 电荷存储形式及电化学动力学分析

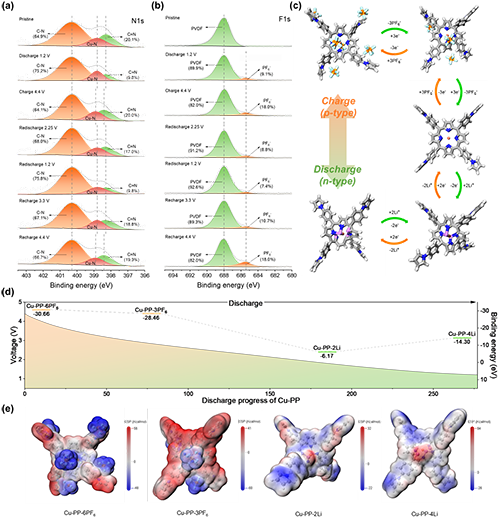

采用非原位光谱表征和理论计算(图6),作者进一步探究了PPCMP-Cu高活性位点和双极性储能特性。在高电压区间,卟啉环与吡咯环可以通过P型氧化还原反应结合阴离子。在低电压区间,卟啉环中心C=N可实现阳离子的可逆存储。在完整的充放电过程中,PPCMP-Cu的储能单元Cu-PP可实现共10个离子的可逆储能,从而实现286.2 mAh g?1的高理论容量。基于DFT理论计算结果,作者进一步探究离子在Cu-PP单元上的储能行为。其中,Cu2+优化卟啉环中心电子云结构,实现2个阴离子与4个阳离子的可逆存储。并且在充电过程中,随着卟啉及吡咯基团共结合6个阴离子后,Cu-PP单元MESP图呈现趋向于电中性的形态,同时在放电过程中卟啉中心结合4个阳离子后Cu-PP单元实现饱和。证实Cu2+的配位可提升离子存储数量,使PPCMP-Cu展现出更高的比容量和能量密度。

图6 电荷存储机理

东华大学材料科学与工程学院硕士生李毅涛和博士生段举为本论文的共同第一作者,通讯作者为廖耀祖教授和吕伟副研究员。相关成果近期以“Cu-mediated bipolar-type extended π-conjugated microporous polymers for lithium-ion battery cathode with high energy density and fast-charging capability”为题发表在Chemical Science上。该工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、上海市优秀学术带头人计划、教育部长江学者奖励计划、上海市自然科学基金、纤维材料改性国家重点实验室基金、中央高校基本科研业务费专项资金等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1039/D4SC08244C

- 天津大学/北京大学 Sci. Adv.:基于光子微球索引的高容量DNA数据存储随机访问技术 2025-06-21

- 东华大学武培怡/雷周玥团队 EES :多级逐层旋转结构凝胶电解质助力高容量、超长寿命、力学鲁棒性水系锌离子电池 2025-03-03

- 松山湖材料实验室王欣课题组 Angew:高分子-沸石复合隔膜助力水系锌电实现高容量保持和高稳定 2023-12-04

- 东华大学廖耀祖/吕伟课题组、西安交通大学王嘉楠教授 AFM: 咪唑基离子化COF纳米纤维骨架构建快充准固态锂金属电池 2025-09-14

- 四川大学王延青 ACS AMI:单分散超长单壁碳纳米管制备高倍率快充锂离子电池:高韧性、无粘结剂、自支撑铌钛氧化物(TiNb2O7)厚电极 2025-08-26

- 可水洗,支持快充,曼彻斯特大学研发新型柔性电池 2017-08-29

- 东华大学廖耀祖/吕伟课题组 Angew:D-A型COF异孔工程构建高倍率锂离子电池正极材料 2025-09-07