柔性电子皮肤(E-skin)正因其有效的力电转换特性而在穿戴式健康监测及人机交互(HMI)等方面吸引了广泛的关注。然而,如何将柔性电子器件完好地贴合到人体皮肤上,并根据机械刺激实现保形变形和可识别的电反馈,仍然是一项挑战。有鉴于此,澳门大学周冰朴团队与中国科学院深圳先进院张国平团队合作,研制了一种可牢固附着在人体皮肤以感知机械刺激的自粘性电子皮肤。该电子皮肤的粘合层使用激光诱导来固化PDMS(聚二甲基硅氧烷),可确保E-skin与附着表面(如人体皮肤)之间的牢固连接。E-skin在曲面上的保形性附着,则保证了其在机械形变过程中能够准确捕获不同方向的关节变形以输出相应电信号。另外,三维仿生设计模仿了自然界中的微纤毛结构,如昆虫的触角,能够灵敏地检测细微压力变化,提供高分辨率的触觉反馈。

图1 (a) 基于自粘性电子皮肤的传感交互界面示意图;(b) 无粘性电子皮肤与人体皮肤分离会导致信号传输不稳定示意图;(c) 表面带有三维微纤毛结构的电子皮肤示意图;(d) 手腕弯曲时非粘性和粘性E-skin的贴合对比示意图;(e) 弯曲过程中粘附在腕关节上的粘性和非粘性E-skin对比图像。

图2 (a) 激光固化制备具有粘附特性的功能层工艺示意图;(b) 基于不同磁场强度和铁磁成分比例的微纤毛形态变化和性能示意图;(c) 贴附于人体皮肤的自粘性E-skin图像及其表面微纤毛的扫描电镜图像。

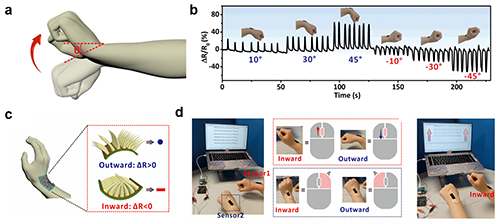

图3 (a) 人体手腕向内和向外弯曲以检测相对电阻变化的示意图;(b) 手腕弯曲不同角度时,自粘性E-skin传感器的电阻响应;(c) 自粘性E-skin附着在人的手腕上,通过向内和向外的弯曲生成摩尔斯电码的定义;(d) 模拟鼠标功能的组合式自粘性E-skin传感器演示。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202406564

- 西工大刘旭庆教授团队 AFM:新一代三维编织衬垫润滑材料 - 实现摩擦能量的协同管理与耗散 2026-02-01

- 西工大刘旭庆教授、兰州化物所张招柱研究员 AFM:三维氢键网络强化的芳纶基织物自润滑复合材料 2025-09-19

- 悉尼科技大学付强团队 Adv. Mater.:创新三维分级结构水凝胶蒸发器 - 实现高效、稳定、可持续的海水淡化与工业盐水处理 2025-09-14

- 南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性 2026-02-09

- 武汉大学刘兴海教授团队《Small》:仿生超韧快速响应水凝胶 2026-02-02

- 仿生“阴阳耦合”+ 多尺度纳米限域效应!上海交大黄小彬团队 AFM:研发高性能光热滑爽聚脲防除冰涂层-为户外设备抗冰提供新思路 2026-01-31

- 深大万学娟教授团队Nano Lett.:生物质水凝胶电解质迈向绿色耐用的超级电容器-增强阻燃性、低温自愈性、自粘性和长循环稳定性 2024-10-01