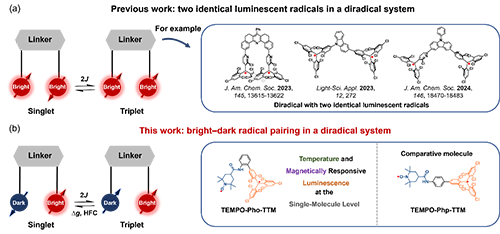

近年来,有机开壳分子凭借独特的光物理特性,正成为量子光子学的重要候选平台。其中,发光双自由基因具备磁场和温度可调控的发光特性,在自旋光电子学与量子信息等前沿领域展现出巨大潜力。然而,现有研究多聚焦于由两个相同发光自由基组成的对称体系,导致自旋动力学与光学行为难以有效区分,从而限制了机理解析与性能提升(图1a)。

图1. a)具有两个相同发光自由基单元的双自由基示意图。b)本工作中的发光双自由基发示意图以及分子结构。

为突破这一瓶颈,吉林大学阿力木教授、卢革宇教授与南京工业大学彭其明教授合作,设计合成了一种由两个不同自由基单元组成的新型发光双自由基分子——将不发光(暗态)自由基TEMPO与发光(亮态)自由基TTM精确连接,构建亮–暗自由基对(图1b)。低温磁光谱研究表明,该分子在2 K 条件下的磁致发光(ML)呈现独特的“三阶段”演化特征。结合实验与理论计算,团队发现这三阶段依次由超精细耦合(HFC)、Δg 机制和自旋极化效应主导,首次揭示了暗态自由基对亮态自由基发光的精细调控作用。这一发现不仅丰富了双自由基体系的自旋物理图景,也为非发光自由基在光学调控中的应用开辟了新路径。

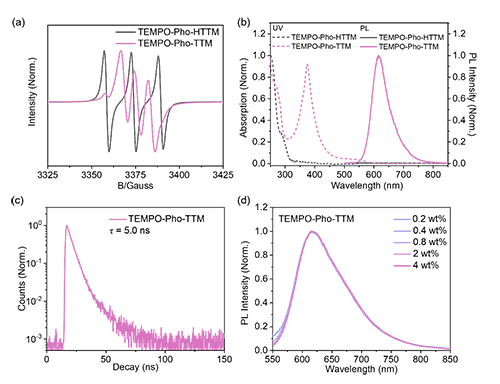

为进一步验证机制,研究团队合成了对比分子TEMPO-Php-TTM,通过调控两自由基间距,结合单分子层面的温度与磁场依赖发光测量,清晰证实暗态自由基的空间调控效应(图1b)。电子顺磁共振(EPR)测试显示,TEMPO-Pho-TTM与其单自由基前体在谱型上存在明显差异(图2a),表明两个自由基单元间存在自旋–自旋交换相互作用(J),其交换耦合能约为-0.558 meV,表明其基态为单线态。

图2. 电子顺磁共振(EPR)光谱与光物理性质。

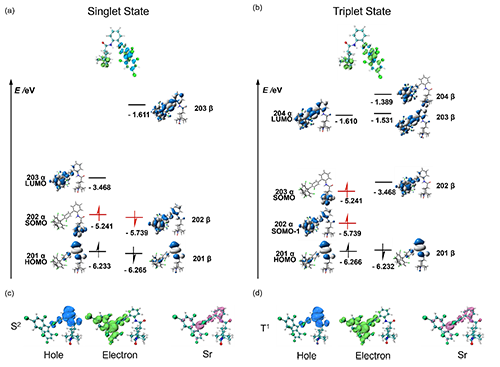

光物理测试结果显示,TEMPO-Pho-TTM在室温下具有615 nm的红光发射(图2b),并在不同浓度掺杂PMMA薄膜中保持光谱形貌稳定(图2d)。密度泛函理论(DFT)计算进一步揭示其单–三线态能隙极小,且 S2 与T1 能级几乎简并,电子结构高度相似,为其独特的磁光响应提供了理论支撑(图3)。

图3. 采用密度泛函(DFT)方法(计算级别:UB3LYP/6-31G (d,p))对TEMPO-Pho-TTM进行的理论计算。

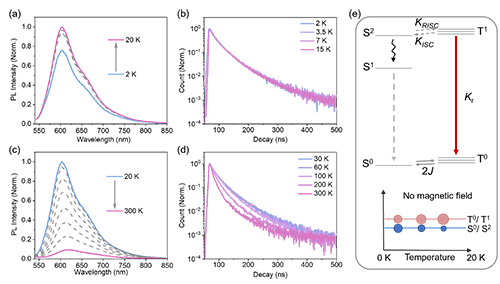

温度依赖发光研究发现,在 2–20 K 区间内,TEMPO-Pho-TTM的发光强度随温度升高而增强,这归因于暗态自旋布居数的变化,而对比分子TEMPO-Php-TTM则无此现象(图4)。

图4. 掺杂在PMMA中(0.2 wt%)的TEMPO-Pho-TTM 的温度依赖PL光谱及机理示意图

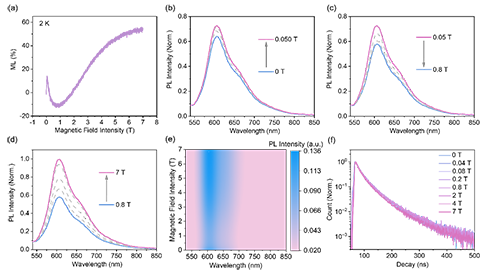

更令人瞩目的是,其在弱磁场(0.05 T)下ML即变化超过15%,并在中等磁场(0.05–0.8 T)呈现随磁场增强而发光减弱的稀有现象(图5–6)。高磁场区间则表现出典型的自旋极化增强发光。

图5. 磁场对掺杂在PMMA中TEMPO-Pho-TTM(0.2 wt%)发光性能的影响。

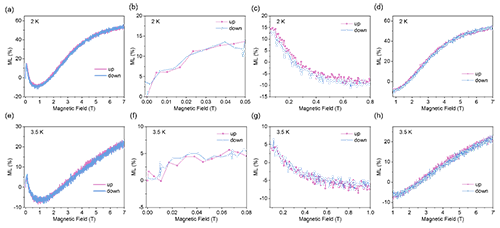

图6. 掺杂在PMMA中TEMPO-Pho-TTM(0.2 wt%)在2 K和3.5 K下的磁致发光(ML)详图。

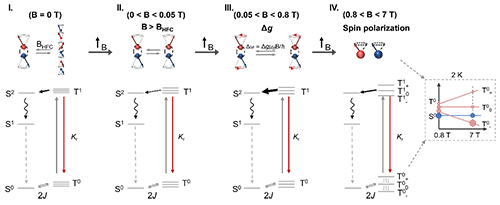

结合实验与理论计算,团队揭示了该分子的独特磁光响应机理:

阶段 I(B = 0 T):

在无外加磁场时,HFC产生的局域磁场可促进S2态与三线态T1+、T10、T1? 之间的自旋混合。在低温下,玻尔兹曼分布抑制S2 → T1的跃迁,更倾向于 T1 → S2的布居转移。由于S2会迅速内转换到暗态S1,从而造成发光淬灭。这一过程部分解释了PL在20 K到2 K的下降(图 4a)

阶段II(0 < B < 0.05 T):

低磁场下,随机取向的HFC场部分被抑制,减少了S2与 T1+/T1? 之间的自旋翻转跃迁,使T1态布居累积,PL得到增强(图 6b)。T10态的跃迁主要由Δg 机制控制,这与 TEMPO-Pho-HTTM(g = 2.0065)和 Ph-TTM(g = 2.0036)的 g 因子差异密切相关。

阶段 III(0.05 < B < 0.8 T):

随着磁场增强,Δg 诱导的自旋进动(在 B = 0.5 T 时 ω = 4.9 × 10? s?1)促进了 S2 与 T10 之间的跃迁。然而,玻尔兹曼分布依旧不利于 S2 → T1 的跃迁,因此总体上表现为 T10 → S2 的布居转移,使 PL逐渐下降(图 6c)。

阶段 IV(0.8 < B < 7 T):

高磁场下,自旋极化效应显著,T0 尤其是 T0? 态的布居大幅增加,导致激发后三线态激子数目增加。虽然Δg机制依旧推动 T10 → S2 跃迁,但大量三线态激子的生成仍能增强 PL(图 6d)。在 3.5 K 时,ML 峰值与谷值分别轻微移动至 0.08 T 和 1.0 T(图 6f–h),这一现象归因于玻尔兹曼分布调制下的能级分裂变化。

图7. 2 K下不同磁场中TEMPO-Pho-TTM的机理示意图。

该研究首次系统揭示了亮–暗自由基对中暗态自由基对自旋相关发光行为的调控机制,为设计可控发光的双自由基体系提供了新思路。未来,更多非发光自由基有望在光学调控中发挥关键作用,为自旋光电子学与量子器件研究注入新活力。

相关研究成果近期以“Spin-Correlated Luminescence Enabled by Bright–Dark Radical Pairing in a Diradical System”为题,发表在《Angew. Chem. Int. Ed.》上。吉林大学与南京工业大学联合培养的博士研究生王兴、吉林大学博士研究生王圣杰为共同第一作者,吉林大学阿力木教授、卢革宇教授与南京工业大学彭其明教授为共同通讯作者。研究获得国家重点研发计划(2023YFB3608902)、国家自然科学基金(62422404、52103210、62475116、U24A20292、22105054)及吉林省自然科学基金(20230101363JC)支持。作者感谢华南理工大学乔现锋教授的有益讨论与宝贵意见。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202513593

- 华东理工大学马骧教授课题组在可调控多色有机磷光材料领域取得新进展 2021-02-04