由人口增长、工业污染和气候变化等所带来的淡水危机正不断加剧,亟需发展可持续的水净化技术。传统膜法,包括反渗透和膜蒸馏,因高能耗和盐水副产物处理等问题,在规模化应用中面临显著瓶颈。太阳能驱动界面蒸发(SDIE)通过直接利用太阳能进行海水淡化和废水处理,成为一种新兴的理想替代方案。最新研究显示,双功能材料不仅可在光热与光催化过程中实现协同,还能在光热与光伏、光热与制氢等多元过程中发挥协同增效作用。然而,现有技术多依赖于光热与光催化组件的耦合,而非材料本征的多功能协同,这一局限凸显出关键挑战:需通过电子结构调控,同步提升光热转换效率与活性氧生成能力。

长安大学颜录科教授团队成功研制出一种具有集成水净化功能的MBene复合膜,该成果为高效可持续水处理提供了新方案。研究团队创新性地将手风琴状MBene材料与聚乙烯醇(PVA)及间位四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)复合,构建交联结构MPTM膜,实现了太阳能捕获与催化降解功能的协同整合。该复合膜借助手风琴状MBene纳米片与界面卟啉的配位作用,形成了动态亲水网络,展现出卓越的宽带光吸收性能,在200–2500 nm波长范围内平均吸收率高达93.3%。通过肖特基结的构建与电荷重分布,系统在1太阳光照条件下实现了2.24 kg m-2 h-1的高蒸发速率,并同步生成·OH和·O2-等活性氧物种,可在2 h内对10 ppm罗丹明B实现98.7%的高效降解。在长达200 h的连续运行测试中,MPTM膜在处理渤海海水时仍保持超过85%的蒸发效率,效率衰减低于4%,表现出优异的稳定性与耐用性。该研究为太阳能驱动的水净化提供了全新范式,具有重要的科学价值与应用前景。

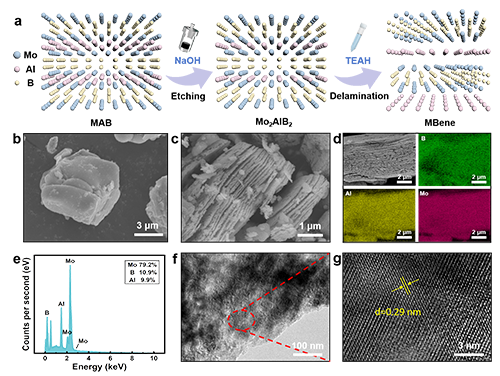

MBene是通过在碱性水热条件下对MoAlB(MAB)进行选择性铝层脱插层的拓扑化学转化制得。引入四乙基氢氧化铵(TEAOH)作为插层剂后,层间距扩大35%(从0.23 μm增至0.31 μm),从而促进其剥离形成单层纳米片。如图1a所示,通过氢氧化钠(NaOH)序列蚀刻与TEAOH插层处理,将致密MAB(图1b)转化为保留晶体序列的褶皱式结构(图1c)。通过精心优化的两步蚀刻工艺实现了该褶皱形态:先进行NaOH初蚀刻(150 °C,24 h),再进行TEAOH插层,证实了TEA阳离子插层的关键作用。蚀刻后上清液与沉淀物中均存在褶皱状MBene,证实了反应均匀性。能谱分析(EDS)(图1d)证实元素演化过程:铝含量从19.6 at%(MAB)降至9.9 at%(MBene)(图1e),验证了铝的选择性去除。通过高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)(图1f-g)揭示了Mo?AlB?的(020)晶面(d=0.29 nm)与剥离出的纳米片之间存在晶体学一致性,证实了剥离过程中存在外延生长现象。

图1手风琴状MBene材料制备与表征

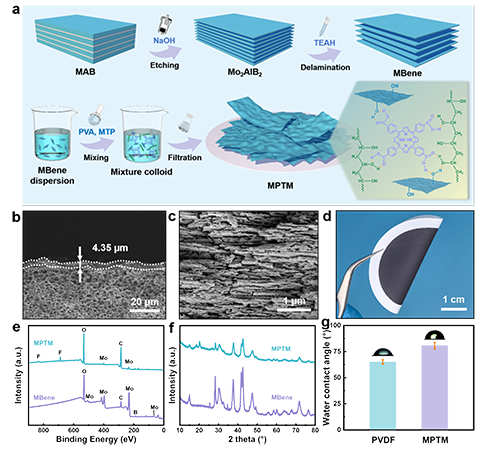

通过超声剥离的MBene纳米片(图2a)、PVA和TCPP的超分子交联,成功构建了复合膜MPTM。选择性Al层蚀刻使MBene能在水介质中分散,而TCPP通过其外围羧基发挥多功能交联剂作用——与不饱和Mo位点形成金属-羧基配位键,并与PVA羟基形成氢键。该分子设计造就了兼具双重光子功能的机械强韧膜:TCPP的共轭大环结构增强了与MBene的π-π堆积作用以实现电荷重分布,其径向排列的-COOH基团则构建出亲水网络,使毛细管传输得以快速进行。横截面扫描电子显微镜(SEM)(图2b和c)显示,MPTM中存在水平排列的MBene纳米片(4.35 ± 0.135 μm),形成具有一定层间距的纳米流体传输微通道。表面形貌分析(图2d)证实TCPP和MBene均匀分布。XPS、XRD及傅里叶变换红外光谱(FTIR)(图2e-f)进一步验证了复合膜的成功制备。界面蒸发器表面更疏水,而基底则更亲水,使得盐分不易积聚并堵塞水通道。MPTM顶层展现出较PVDF基底更高的水接触角(WCA)(80.7° vs 65.2°)(图2g),不易发生盐分积聚,更有利于长期运行。

图2 MBene/PVA/TCPP膜的结构验证:a) 基于氢键交联的MBene/PVA/TCPP过滤辅助组装;b-c) 验证MBene纳米片取向的截面SEM图像;d) 宏观照片展示膜的柔韧性;e) MBene与MPTM的XPS光谱及f) XRD衍射图谱;g) 疏水性增强效果:接触角从65.2°(PVDF)提升至80.7°

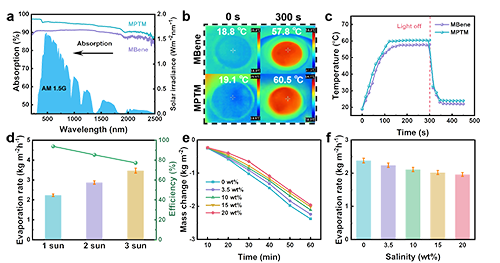

MPTM蒸发器采用水平堆叠MBene纳米片实现宽带阳光捕获(平均效率93.3%,波长范围200–2500 nm,图3a),通过分级微通道实现快速毛细驱动水运输。该结构可诱导多重内部反射,将超过97.4%的入射太阳能转化为局部热能——得益于TCPP增强的π电子重分布,其效率较纯MBene膜提升6.1%。在1太阳光照下, 5 min内表面温度快速升至60.5 ℃(图3b-c),显著超越传统二维蒸发器。在模拟日光条件下评估了MPTM蒸发器的光热蒸发性能,优化的MPTM在模拟海水(3.5 wt% NaCl)中实现2.24 kg m-2 h-1蒸发速率,在3倍太阳辐射下升至3.47 kg m-2 h-1(图3d)。该性能在高盐环境(10-20 wt%盐水)中仍能稳定保持,蒸发速率超过1.96 kg m-2 h-1(图3e-f)——这归功于Mo5+/Mo6+介导的电子去局域化及TCPP诱导的电荷转移所增强的表面等离子体共振效应,为光热材料树立了新标杆。

图3 光热转换性能:a) 紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)吸收光谱显示,MPTM在1.5倍全球平均日照强度(AM 1.5 G)下实现97.4%的太阳加权吸收率;b) 红外热成像显示温度在300秒(1太阳)内快速升至60.5°C;c) 稳态平衡温度达60.5°C,较MBene材料高出2.7°C;d) 蒸发速率随日照强度从1太阳到3太阳呈线性增长(2.24至3.47 kg m?2 h?1);e-f) 通过0-20 wt% NaCl盐水环境中稳定的蒸发速率验证耐盐性

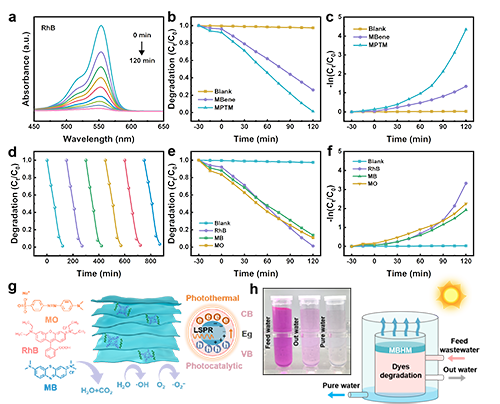

通过模型污染物(100 mL 10 ppm的罗丹明B(RhB)、亚甲基蓝(MB)和甲基橙(MO))的降解动力学,量化了MPTM的光催化效能。如图4a所示,时间分辨紫外-可见光谱显示色原在120 min内完全破坏,其中RhB降解率达98.7%——显著优于MBene膜(74.0%)和空白对照组(2.6%)(图4b)。伪一级动力学模型计算出MPTM速率常数为0.026 min-1,较原始MBene膜(0.009 min-1)提升三倍(图4c)。该动力学优势源于自由基生成的光热放大效应:局部加热至60.5 °C(图3c)可降低自由基介导氧化反应活化能,同时抑制电荷复合。循环测试表明其具备卓越的运行稳定性——经六次降解循环后,MPTM仍保持不低于95%的效率(图4d),且无晶体重构。这种耐久性主要归因于Mo5+/Mo6+-羧基配位键与TCPP共轭大环结构的协同作用,其通过π电子离域效应有效耗散空穴能量,从而显著抑制光腐蚀。不同染料的降解动力学见图4e-f。界面电荷转移级联反应生成了活性氧,从而揭示了MPTM的光催化机制(图4g)。等离子体激元激发MBene产生高能电子,通过Mo5+/Mo6+催化位点将O2还原为·O2-;光活化的TCPP卟啉环经能量转移产生·O2-,同时价带空穴将H2O氧化为·OH。MPTM蒸发器实现了光热蒸馏与光催化降解的同步进行(图4h)。其宽带等离子体吸收特性使蒸发界面形成近场热局域效应,而TCPP诱导的电荷分离通过Mo??/Mo??介导的电子去局域化效应提升?OH产率。这种双重功能可同时净化蒸馏水与进水流,在维持蒸发通量的同时降解有机污染物——从而解决传统太阳能净化器中普遍存在的液压效率与自由基动力学之间的关键权衡矛盾。

图4 光催化-光热协同效应:a) 紫外光谱显示时间分辨的RhB降解过程;b) 120分钟内MBene矿化效率达74%,MPTM达98.7%;c) 光热加速分解;d) 催化剂稳定性:经6次循环后活性保持96.5%;e-f) 对阳离子/阴离子染料的广谱降解效能;g) 机理示意图:染料经·O2-/·OH级联反应实现光降解;h) 集成太阳能净化系统:同步实现纯水光热蒸馏与废水光催化净化。

该工作以“Synergistic Photothermal-Photocatalytic Accordion-like Mo2AlB2 MBene Membrane for High-Efficiency Solar-Powered Water Remediation”为题发表在《Advanced Functional Materials》上。长安大学2023级硕士研究生赵瑞琪为第一作者,长安大学颜录科教授、陈曦博士为共同通讯作者。该研究工作得到陕西省创新能力支持计划、陕西省重点研发计划、中央高校基本科研业务费专项资金等的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1002?/adfm.202518856

团队简介

长安大学绿色与功能高分子创新团队以减污降碳为发展目标,开展绿色与功能高分子及其复合材料研究,致力于其在污水处理、交通路面强化、废塑料绿色再生与高值化等领域的应用及相关工程问题研究。研究聚焦于绿色功能污水处理膜、缓黏沥青基复合材料以及高性能绿色再生塑料等三个主要方向。团队以颜录科教授为学术带头人,拥有教授3名,副教授5名,讲师及工程师2人,博士和硕士研究生30余人。团队常年招收材料、化工、环境相关专业的博士后、博士研究生与硕士研究生,待遇执行长安大学相关标准,热忱欢迎有志之士加盟。

团队负责人简介

颜录科,长安大学材料科学与工程学院教授,博士生导师,陕西省科技创新团队(绿色与功能高分子创新团队)负责人。长期从事绿色与功能高分子及复合材料在污水处理、交通路面强化、废塑料绿色再生与高值化等领域的关键技术研发及应用。近五年来,主持和参与国家自然科学基金、陕西省自然科学基金、陕西省创新能力支撑计划以及冬奥会重大工程项目等多项研究项目,在Nat. Commun.、Adv. Funct. Mater.、Small、Carbon、J. Membrane Sci.、Chem. Eng. J.等国际主流材料类期刊发表论文50余篇,授权国家发明专利14项、成功转化2项,制定行业标准1项。荣获河南省交通运输科学技术奖二等奖、宁波市科学技术奖二等奖和临沂市科技进步奖二等奖等。发起全国高分子材料产学研论坛,已成功召开五届。

联系方式 yanlk_79@hotmail.com 或 lkyan@chd.edu.cn