引言:聚酮材料的难题与塑料污染的困境与希望

在塑料家族中,有一类特殊材料叫“聚酮”—由乙烯和一氧化碳交替排列而成。它强度高、耐化学腐蚀,但有个致命缺点:加工温度高达252℃,几乎无法熔融成型,更遗憾的是,传统合成方法只能得到严格交替的链结构(―CH2-CH2-CO―),限制了材料设计的灵活性。

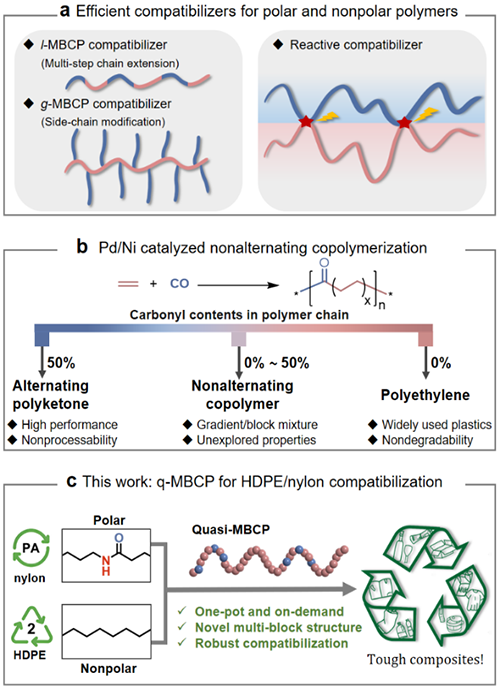

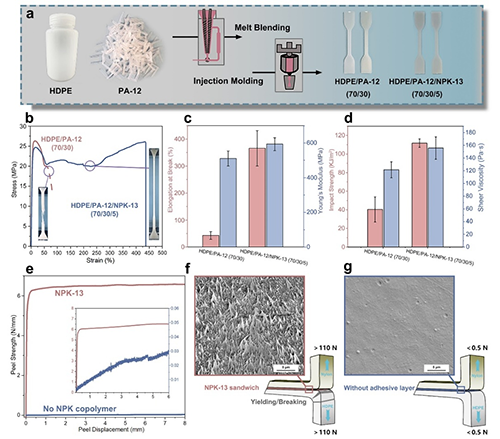

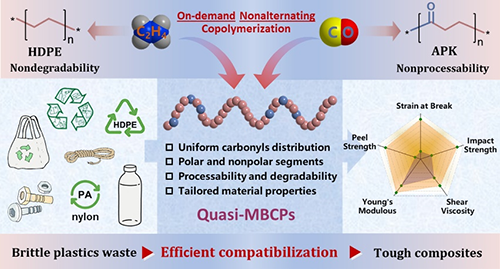

每年,全球产生超过3亿吨塑料垃圾,其中聚乙烯(PE)和尼龙(PA)因化学性质差异难以混合回收,最终沦为填埋场或海洋污染物。如何将这两种“水火不容”的塑料转化为高性能材料?大连理工大学刘野团队的最新研究,首次实现了羰基在聚酮链中的宏观均匀分布,让材料性能实现"按需订制",成功实现PE与尼龙的高效兼容,为混合塑料回收开辟新路径。

技术核心:打破"交替魔咒" ,实现一箭双雕的“分子缝合术”

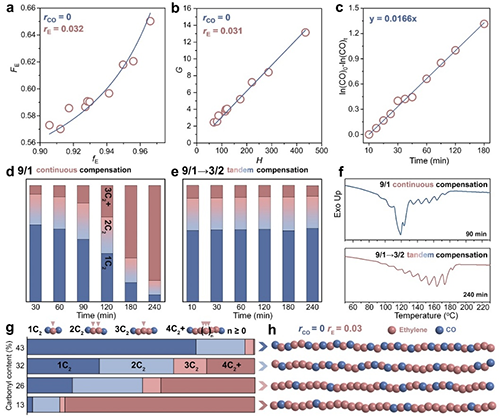

1. 串联气体补偿策略

传统方法中,反应釜内的气体消耗会导致产物不均匀。团队发明了动态调气技术:

-

初始阶段:乙烯/CO=9:1(诱导非交替结构形成)

-

反应中:实时调整为3:2(单体消耗与聚合物生成达到动态平衡)

最终得到的聚酮,羰基分布均匀,彻底告别"梯度共聚物"的缺陷。通过串联气体补偿策略,可以轻松实现聚合物中的羰基含量的灵活调控(0%~50%)。

2. 聚乙烯-交替聚酮双倾向构建准多嵌段结构

通过全面的结构分析发现,新材料具有独特的“长短链交替”架构:

-

短极性段(―(CH2-CH2)n-CO―,n < 4):与尼龙形成氢键结合。

-

长非极性段(≥4个乙烯):维持结晶性能诱导聚酮与PE的共结晶。这种结构像“分子拉链”,完美匹配PE和尼龙的特性需求,使原本不相容的PE和尼龙在微观层面紧密结合,复合材料抗冲击强度提升3倍,断裂伸长率从42.9%跃升至437%。

科学意义:从“对立”到“统一”的分子设计

这项研究首次揭示了非极性聚乙烯与极性交替聚酮的相演化机制,通过“长程无序-短程有序”的链结构设计,打破了传统交替共聚的局限。证明非交替结构不是缺陷,而是性能调控的新维度,就像为PE和尼龙搭建了分子桥梁,让它们在界面处“握手言和”。

此外,此非交替共聚反应是均相聚合反应,没有淤浆聚合反应釜结垢的问题,金属催化剂更容易回收利用,反应最高的转化数可达7 kg PK/g Pd,非常容易工业化放大。

以上研究成果以“On-demand nonalternating copolymerization enables upcycling of mixed polyethylene and nylon plastics”为题,发表在J. Am. Chem. Soc. 上,并被选为封面文章(Front Cover)。论文的第一作者是大连理工大学化工学院博士生张文丽,通讯作者是大连理工大学精细化工国家重点实验室刘野教授,该项目得到了国家自然科学基金(NSFC, Grant 52273004, 92356305)的支持。

刘野简介

刘野,大连理工大学精细化工国家重点实验室教授,博士生导师。2008年于大连理工大学化工学院获得学士学位,2014年于大连理工大学获得应用化学工学博士学位(导师:吕小兵教授)。2016 ~ 2018年在德国康斯坦茨大学从事洪堡博士后研究(合作导师:Prof. Stefan Mecking),随后破格晋升教授,次年入选国家级青年人才。主要研究方向为高分子合成化学、聚酮树脂和纤维等。近5年通讯作者代表性工作(J. Am. Chem. Soc.2024, 146, 34560;2021, 143, 10743.Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202404186;2022, 61, e202204492;2022, 61, e202204126;2022, 61, e202116208.ACS Catal.2021, 11, 8349.Macromolecules2020, 53, 2912; 2021, 54, 4641;2023, 56, 510;2023, 56, 1759; 2024, 57, 4174;J. Catal. 2023, 417, 334;ACS Macro Lett.2024, 13, 1099)。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c09549

- 大连理工大学刘野教授团队 Angew:膦手性Pd催化剂实现乙烯基芳烃与CO的对映选择性共聚 - 制备功能化手性聚酮 2025-11-29

- 大连理工大学刘野教授 Angew:可降解新型聚酮弹性体合成 - 助力可持续材料开发 2025-08-30

- 大连理工大学刘野教授 JACS:镍基催化剂实现乙烯/α-烯烃/CO共聚 - 高效制备聚酮高分子材料 2024-12-07

- 大连理工大学刘野教授与中国科大陈昶乐教授JACS:C1资源制备聚酮高分子 2021-07-12

- 中山大学高海洋教授课题组《Macromolecules》:杂化不对称α-二亚胺镍催化剂制备多峰聚乙烯 2026-02-12

- 长春应化所王保力研究员团队 Macromolecules:利用催化剂的“限域作用”和“氟效应”制备解缠结超高分子量聚乙烯 2026-02-06

- 中国科大陈昶乐教授、ETH Tae-Lim Choi 教授 Angew:机械力触发的可化学回收的类聚乙烯材料 2026-02-03