面对全球性的废塑料污染挑战,如何实现其高值化回收是学术界与工业界共同关注的焦点。近日,四川大学化学学院张帆教授团队联合石科院李明丰、煤化所刘星辰、北大马丁团队在国际顶级期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表了题为“通过自限域裂解与重整将聚乙烯高效转化为低碳烯烃”的最新研究成果。该研究突破传统石油裂解认知,首次揭示了熔融态聚乙烯在催化裂解过程中存在的独特 “自限域”效应(Self-confined Cracking) ,并基于此开发了一种在温和条件下将废聚乙烯高效、高选择性转化为高价值轻质烯烃的新策略,为废塑料的“升级回收”(Upcycling)提供了新思路。

面对全球性的废塑料污染挑战,如何实现其高值化回收是学术界与工业界共同关注的焦点。近日,四川大学化学学院张帆教授团队联合石科院李明丰、煤化所刘星辰、北大马丁团队在国际顶级期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表了题为“通过自限域裂解与重整将聚乙烯高效转化为低碳烯烃”的最新研究成果。该研究突破传统石油裂解认知,首次揭示了熔融态聚乙烯在催化裂解过程中存在的独特 “自限域”效应(Self-confined Cracking) ,并基于此开发了一种在温和条件下将废聚乙烯高效、高选择性转化为高价值轻质烯烃的新策略,为废塑料的“升级回收”(Upcycling)提供了新思路。

聚烯烃塑料(主要为聚乙烯PE和聚丙烯PP)因其优异的性能和低廉的成本,占全球塑料产量的半壁江山。然而,其极高的化学惰性和稳定的碳碳键,也使得其在自然环境中难以降解,大量废弃物的累积造成了严重的“白色污染”和环境压力。传统的机械回收存在降级损耗、性能劣化的问题。化学回收,特别是催化裂解技术,能将聚合物长链“打碎”成小分子,被视为实现闭环循环和升级回收的理想路径。然而,现有技术大多直接借鉴石油炼制的经验,面临反应温度高(>700 °C)、能耗大、产物分布宽且选择性差等瓶颈。其根本原因在于,忽视了高分子聚合物与低碳烃小分子在物理化学性质上的本质差异,尤其是其在反应条件下独特的熔融态行为。

研究出发点:从“催化剂限域”到“反应物自限域”

经典的催化裂解研究核心在于催化剂工程,即通过调控沸石催化剂的酸性质(酸类型、酸密度、金属改性)和孔道结构来优化反应路径和产物选择性。张帆教授团队独辟蹊径,将研究焦点从“催化剂”转向了“反应物本身”。他们提出一个创新性问题:熔融态的聚乙烯在催化剂表面形成的覆盖层,是否本身就会创造一个独特的反应微环境,从而主导整个裂解进程?

为了回答这个问题,团队设计了一系列精巧的实验,并与分子动力学模拟相结合,深入探究了熔融聚乙烯与催化剂之间的相互作用及其对反应路径的影响。

1.聚烯烃自限域裂解现象和影响因素

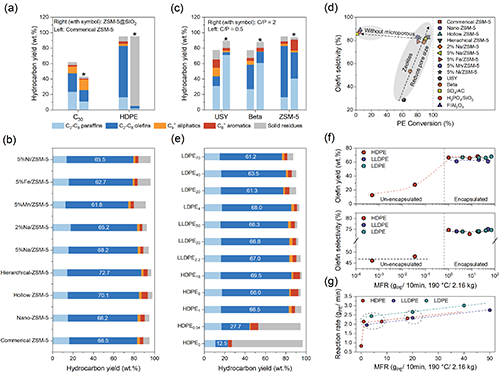

研究团队发现,在300°C的温和条件下,聚乙烯催化裂解产物中C?-C?烯烃的收率高达70%,远高于同条件下的低碳烃裂解。更重要的是,通过改变催化剂/聚乙烯(C/P)质量比条件,可有效抑制氢转移等副反应,减少烷烃和芳烃的生成。丙烯化学吸附实验表明,聚烯烃熔融层显著抑制烯烃中间体的吸附。反应过程追踪显示,聚烯烃裂解初期由非经典碳正离子机制主导,仅生成烷烃产物;随碳正离子浓度上升,β-裂解逐渐成为主路径,并在熔融层限域作用下高效生成低碳烯烃,副反应极少;反应后期自限域效应减弱,芳烃类副产物开始出现。

2.聚烯烃自限域裂解的独特性质

通过选择性毒化沸石外表面酸性位点,研究团队发现聚烯烃裂解主要发生于沸石外表面,而低碳烃裂解则多在孔道内部进行。对比不同熔融指数(MFR)的聚乙烯原料发现,聚乙烯的熔体流动速率是影响产物分布的关键因素,其重要性甚至超过了催化剂的酸性和孔道结构。高MFR(流动性好)的PE更能形成致密的包裹层,从而产生更强的“自限域”效应,获得更高的烯烃选择性。

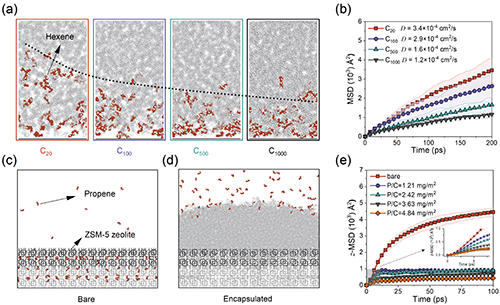

3.分子动力学模拟

为了从原子层面理解该过程,团队进行了深入的分子动力学模拟。模拟结果表明,长链烃与沸石骨架之间存在强范德华力,高分子链间亦具有较高亲和性,使得聚烯烃形成致密熔融层包裹沸石。己烯扩散行为模拟显示,随碳链增长,其扩散系数显著下降,仅链长短于C12的产物可有效穿透聚乙烯熔融层,与实验所得产物分布高度一致。模拟还揭示了聚乙烯熔融层对沸石表面Br?nsted酸位(BAS)的空间限制效应:无熔融层时,丙烯可自由扩散至沸石孔道—这也是副反应生成C?–C?芳烃的主要区域;而有PE熔融层包覆时,C?H?与沸石表面完全隔离。随着PE层增厚,C?H?在沸石b轴方向的扩散能力显著下降。

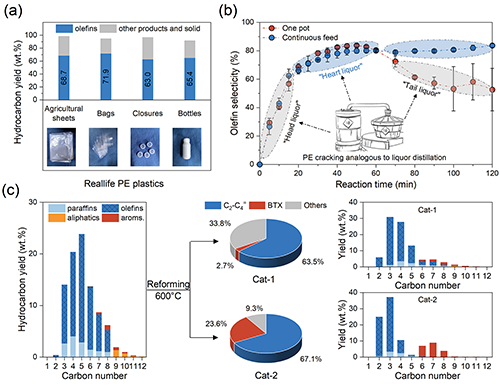

4.实际应用展示

研究团队进一步考察了该自限域裂解工艺的实际应用潜力。针对农业地膜、包装袋等多种来源的废弃聚乙烯,该技术均表现出较高的烯烃收率。由于自限域效应有效抑制副反应,该工艺特别适用于工业化连续进料工况,可长期稳定维持高烯烃选择性。此外,将自限域裂解与催化重整工艺集成,可实现产物分布的灵活调控,定向生成C?–C?轻烯烃和BTX芳烃,展现出良好的技术适应性与集成能力。

本研究不仅发现了一种全新的聚乙烯催化裂解机制——“自限域裂解”,更提供了从“反应物”视角而非单纯“催化剂”视角来设计化工过程的新范式。该技术的核心优势在于:

温和高效: 300°C实现高选择性转化,能耗低。

产物导向灵活: 可通过工艺调节,定向生产高值烯烃或芳烃。

潜力巨大: 为废弃聚烯烃的化学升级回收提供了一条极具工业化前景的新路径。

展望未来,研究团队计划进一步探索该技术对复杂混合废塑料的适应性,并推进催化剂与反应器的协同设计,推动该过程从实验室走向规模化应用,最终为构建塑料循环经济、实现“双碳”目标提供关键技术支撑。

课题组介绍

四川大学化学学院张帆团队长期致力于绿色催化、非常规碳资源转化与利用的研究,特别是围绕废弃碳资源(如CO?、废塑料)的催化转化制备高值化学品。团队注重基础研究与工程应用的结合,致力于为解决能源环境问题提供化学领域的解决方案。课题组网站链接:https://www.x-mol.com/groups/SCUzhangfan

论文信息:

Efficient conversion of polyethylene to light olefins by self-confined cracking and reforming

第一作者: 董忠文、彭博

通讯作者: 张帆、李明丰、刘星辰、马丁

通讯单位: 四川大学化学学院

论文DOI: 10.1038/s41467-025-63116-8

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63116-8

- 中山大学高海洋教授课题组《Macromolecules》:杂化不对称α-二亚胺镍催化剂制备多峰聚乙烯 2026-02-12

- 长春应化所王保力研究员团队 Macromolecules:利用催化剂的“限域作用”和“氟效应”制备解缠结超高分子量聚乙烯 2026-02-06

- 中国科大陈昶乐教授、ETH Tae-Lim Choi 教授 Angew:机械力触发的可化学回收的类聚乙烯材料 2026-02-03

- 西工大许振教授、潘富平教授团队等 Nat. Commun.:聚丙烯废塑料的分级降解和升级转化制备磺酸盐表面活性剂 2025-12-02

- 苏州大学张桥团队 Angew:锂缺陷钴酸锂自旋重构催化废塑料定向转化二羧酸 2025-04-17

- 浙大梅清清团队 JACS:中等酸位点精准调控PET废塑料不对称加氢定向制备对甲基苯甲酸 2025-03-17