脑机接口正快速成为诊断与治疗脑部疾病的革命性手段,它通过建立大脑与外部设备的直接通信,有效地实现了神经信息监测、精准神经调控以及脑功能修复等功能。然而,传统刚性神经电极虽导电性强,却面临排异反应、信号衰减、相对位移等重大挑战。近年来,水凝胶凭借其类脑组织的机械和化学特性脱颖而出,有望解决上述传统电极的局限,成为脑机接口领域极具潜力的候选材料。

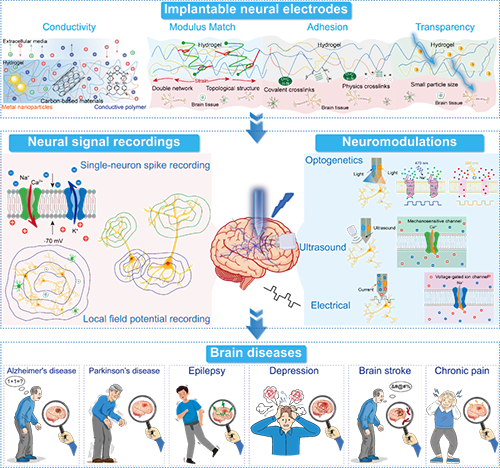

图1 本综述论文内容示意图,包括水凝胶神经电极特性、神经信号记录、神经调节和脑部疾病治疗

脑神经系统疾病由于其复杂的病理生理机制和有限的治疗方法,正成为威胁人类健康的首要全球公共卫生挑战。近年来,脑机接口(BCIs)作为桥梁建立了大脑与外部设备的直接通信,为解析神经环路调控机制、治疗神经系统疾病提供了新范式。然而,目前脑机接口系统仍然受限于两大核心瓶颈:首先,难以实现高保真信号采集。硬脑膜、颅骨和头皮的滤波效应导致非侵入式电极检测脑信号时产生损耗和失真,时空分辨率降低,并且难以满足单神经元毫秒级动作电位的多路神经记录;其次,精确调节大脑神经元活动对于开发高性能脑机接口至关重要,目前仍无法实现精确刺激、高电极分辨率以及与神经元信号的多功能相互作用。

神经电极作为脑机接口的核心组件,承担着神经信号的采集与调控的双重功能,在脑部疾病的诊疗中具有重要价值。当前主流的神经电极多采用金属、硅基材料、碳材料及导电聚合物等传统材料,其刚性特质与脑组织(弹性模量1-3 kPa)存在显著的机械失配(例如,金属和金属氧化物的弹性模量>100 GPa),从而导致两大关键问题:1. 刚性电极植入后引发神经胶质细胞在电极表面的大量迁移与包裹,阻碍表面电子传递,造成神经信号随时间衰减;2. 电极相对脑组织的微动导致神经组织损伤,并诱发免疫排斥反应。此外,金属电极在光遗传神经调控中因其窄的能带隙易产生光电伪影,导致信号噪声与数据失真。近年来虽有研究通过在柔性基底上沉积导电物质开发柔性电极,但仍然无法克服由于模量失配引发的生物污损、纤维化包裹等不良反应,严重影响人机交互的长期稳定性。

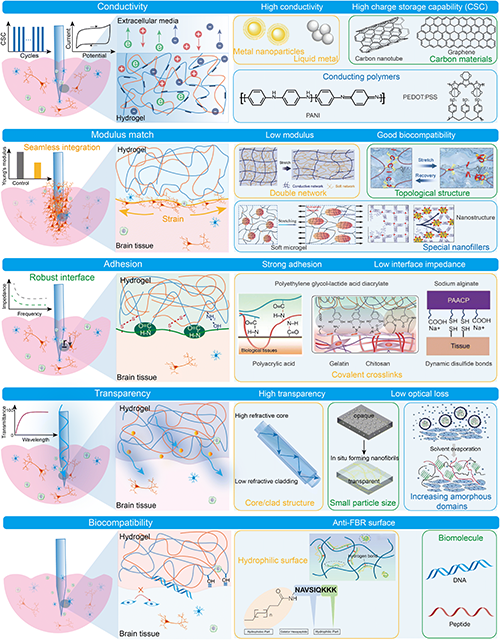

图2. 用于脑机接口的策略性增强型植入式水凝胶电极的特性

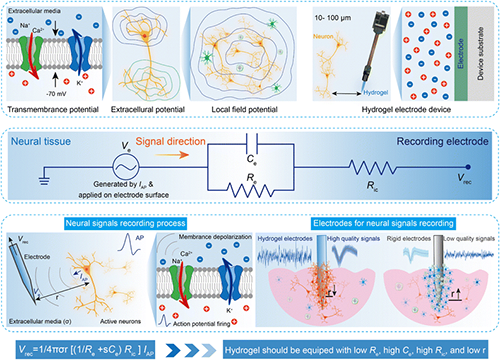

图3 脑神经信号记录示意图

图4 脑神经调控示意图

脑部疾病产生于神经回路功能障碍,导致严重的认知、运动、情感和感觉障碍。目前对于脑部疾病的临床治疗只能缓解症状,而不能实现完全康复,且病情往往会随时间逐步恶化。神经调控技术通过产生或抑制单神经元动作电位,能够精确调控异常的神经回路,从而协助恢复或加强大脑功能。论文中全面概述了利用神经调控治疗脑疾病,包括阿尔茨海默病、帕金森病、癫痫、抑郁症、脑中风和慢性疼痛的方法,尤其突出水凝胶神经电极在这些疗法中的作用。此外,论文还就神经调控的替代电极材料进行讨论,以创建一个利用神经调控技术治疗脑部疾病的更为系统的框架,激励这一领域的进一步研究。

综上,该综述论文系统梳理了植入式水凝胶电极的研究进展及其对脑机接口技术发展的推动作用,重点聚焦植入式水凝胶电极的特性,并深入探讨其在神经信号记录与脑疾病神经调控治疗中的潜力。全文共分四个部分:首先,解析了植入式水凝胶电极的关键性能;其次,综述水凝胶电极在采集多尺度脑神经信号领域的最新突破;再者,阐述了由水凝胶电极支撑的神经调控技术体系;最后,深入剖析了基于神经调控技术的疾病治疗策略及其神经环路作用机制。

原文链接:https://doi.org/10.1039/D4CS01074D

- 兰州大学唐瑜、吕少瑜 Adv. Mater.:有机亚稳室温磷光水凝胶 2026-02-21

- 南京理工傅佳骏/姚博文团队 Nat. Commun.:类神经、导电通路可重构的水凝胶基一体化电子电路用于人-机整合 2026-02-14

- 华科大罗志强教授团队《Nat. Commun.》:可注射导电水凝胶实现无线、微创深部脑神经调控 2026-02-10

- 天津大学张雷、杨静教授《Biosens. Bioelectron.》:类组织植入式传感器 - 用于异常膀胱活动实时监测 2025-08-01

- 北京大学邵元龙《Adv. Mater.》综述:用于组织电子设备接口的生物材料基纤维状植入式探针 2025-06-27

- 北理工沈国震教授/李腊副教授、湖南工大许建雄教授 Adv. Mater.: 可植入式无线水凝胶超级电容器实现双向神经调控 2025-04-24

- 长春应化所张强研究员课题组与合作者 Adv. Mater.:基于支链淀粉水凝胶神经探针的脑机接口技术 2024-12-17