聚氨基甲酸酯(PU)是一种新兴的有机高分子材料,被誉为“第五大塑料”,广泛应用于工业、医疗、建筑和汽车等,如我们日常生活中所用的泡沫塑料、海绵和汽车垫子等。全球聚氨基甲酸酯(PU)年产量估计约为800万吨(Mt),并且逐年增加。这些不可降解的聚氨基甲酸酯垃圾导致了土壤和水体的污染,并最终进人海洋生态系统。近年来,塑料在地球表面、河流与海洋生态系统中的积累已引起人类越来越多的关注,并成为日益严重的环境问题。

中国科学院昆明植物研究所许建初研究组于2017年发现了塔宾曲霉菌对聚氨基甲酸酯的生物降解作用。研究人员认为,真菌的生物降解是治理合成聚合物污染的重要途径,研究组从城市垃圾中分离出降解聚氨基甲酸酯的新的真菌,并鉴定命名为塔宾曲霉菌(Aspergillus tubingensis)。

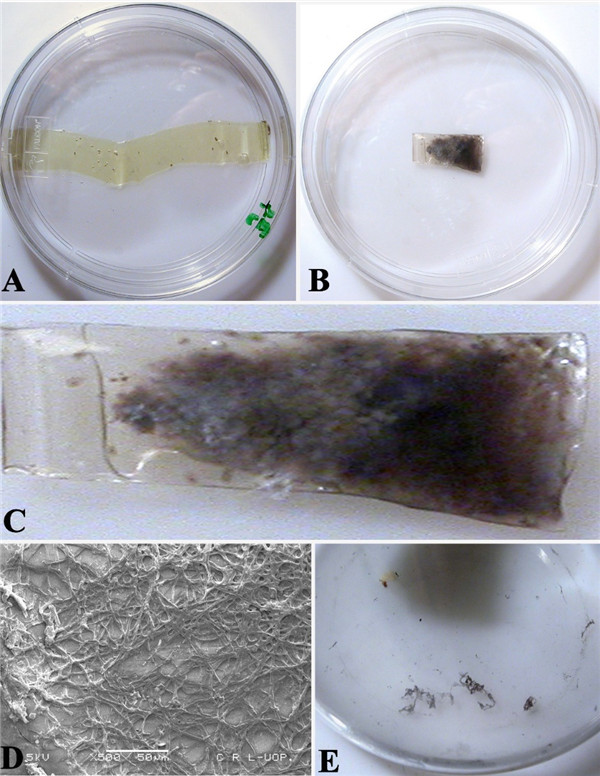

图1. 聚氨基甲酸酯(PU)表面生长的塔宾曲霉菌,(A)用塔宾曲霉菌接种并以PU无菌膜覆盖的SDA板,(B)在孵育4天后PU膜转移到MSM琼脂板,以及(C)三周后从MSM琼脂平板上回收的PU膜,(D)在SDA平板上温育两周的降解掉的PU膜,(E)对降解的PU膜D的控制,(F)对照E的SEM,(G和H)测试D的SEM。

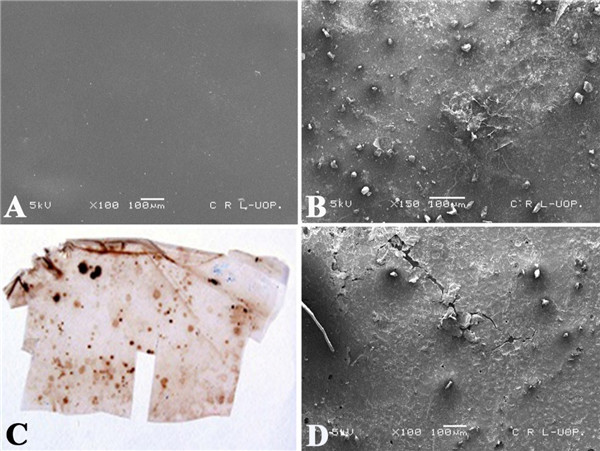

图2. 在液体MSM(2%葡萄糖)中孵育了三周的PU表面上的塔宾曲霉菌。(A)灭菌PU膜,(B&C)PU膜在具有2%葡萄糖的液体MSM中孵育21天后,(D)在PU膜表面上生长的塔宾曲霉菌,以及(E)两个月后在MSM介质里溶解的PU膜。

图3. 掩埋在土壤中四个月的聚氨酯膜的扫描电子显微镜照片(A)对照PU膜的SEM,(B)埋在土壤里一个月的PU膜的SEM,(C)埋在土壤里四个月的PU膜,(D)埋在土壤里四个月的聚氨酯膜的SEM。

这项研究成果以“塔宾曲霉菌(Aspergillus tubingensis)对聚氨基甲酸酯的生物降解”为题,发表在国际主流环境污染(Environmental Pollution)杂志上。本文的第一作者是来自巴基斯坦的Khan Sehroon博士,目前在昆明植物所从事博士后研究工作。

该研究获得了国家自然科学基金(项目号:1550110215 和 31650410651)与科技部十二五国家关键科技支撑项目绿色磷矿项目(2013BAB07B06)的资助。

论文链接:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117300295

- 浙江大学计剑教授、张鹏研究员团队 Nat. Comput. Sci.:让AI读懂高分子结构 - 实现更精准的高分子材料性质预测 2025-11-26

- 大连海事大学宋永欣教授团队 Small:TPU/MOFs静纺复合薄膜用于水下手指弯曲监测和形状识别 2025-10-19

- 福建理工大学陈汀杰/彭响方/林肇星 CEJ:分层多孔TPU@CNT海绵通过双接触电气化和自供电传感应用实现高性能摩擦纳米发电机 2025-08-03

- 四川大学郭少云/李春海团队 Macromolecules:吹膜加工外场下生物降解材料PBAT结构与性能的演变机制 2026-02-11

- 四川大学何斌/成都大学高文霞 Adv. Mater.:具有无规-嵌段分子链结构的生物降解共聚物用于高性能可吸收组织结扎夹 2025-12-29

- 沈化大康海澜教授、华南理工王朝教授 Macromolecules:动态硫化法制备高耐油性的生物基可生物降解热塑性弹性体 2025-07-30