干旱环境对植物提出了严峻的生存挑战,导致许多旱生植物演化出独特的形态结构,其中澳大利亚南部沙漠中的螺旋金钗木尤为引人注目,它的叶片展现出精妙的手性扭转螺旋形态(图1)。手性结构在生命科学中具有重要地位,Science在125周年特刊更是将“为什么生命需要手性”列为125个重要科学问题之一。这些旱生植物完美的手性扭转形貌赋予了它们何种特殊的生存优势?

图1.旱生植物螺旋金钗木。

近日,复旦大学徐凡教授团队发现了手性扭转结构在植物生存策略中扮演的双重角色:既有高效的雨水收集效率,又有出色的抗风沙防御机制。研究团队据此创制了一种可感知环境变化并自主调整形态的仿生智能植株,同时实现了自适应集水功能与抗倒伏性能。研究成果以《活性扭转驱动自适应液滴收集》(“Active twisting for adaptive droplet collection”)为题,作为封面文章发表于《Nat. Comput. Sci.》(2025, 5, 313-321),被选为“研究简报”(Research Briefing)专题报道。

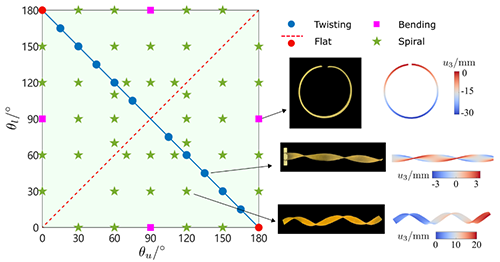

研究团队通过对叶片组织结构的观察发现,弹簧草、螺旋金钗木等旱生植物的手性螺旋形貌源于叶片层间差异生长导致的应变错配(图2(a))。研究人员采用液晶弹性体(LCE)双层系统来模拟这一结构,并通过直写式3D打印精确调控LCE分子取向(图2(b)),实现了热/光响应下手性扭转、弯曲和螺旋模态的可编程变形。结合非欧板壳理论建立的力学模型,他们发现变形模态的选择主要由初始LCE指向矢的方向决定(图2(c)-(d))。同时,研究人员绘制了LCE双层结构形貌演化的全景相图(图3),揭示当上下层指向矢角度总和为180°时产生手性扭转模态,而指向矢分别沿长度和宽度方向引发纯弯曲变形,其他组合则表现为弯-扭耦合的螺旋形态。

图2. 利用3D打印制备环境智适应仿生“植株”。通过设置LCE双层条带指向矢取向,可形成如同弹簧草、螺旋金钗木等植物叶片的手性扭转、弯曲和螺旋形貌。

图3. 双层条带指向矢角度与变形模态相图。

为验证这种生物策略对缺水与强风环境的适应性,研究人员创制了一种仿生具身智能LCE“植株”(图4(a)-(d)),具有类似生命体的环境响应特性:升高温度,原先平整的“叶片”产生手性扭转,引导水分向根部聚集;雨水落在叶面导致局部降温时,扭转程度会相应减弱,自动调节水分收集效率;温度降至室温,则叶片恢复平面构型。通过激光定点照射(图4(e)-(h)),更可精确调控局部叶片的手性形貌。有别于自然植物形貌漫长的演化周期,上述形态调整过程可在短短几十秒内完成。此外,叶片通过增大扭转角度,展现出更高的弯曲刚度(图2(i)-(j)),因此可在强风下保持直立姿态,减少倒伏风险。

视频1. 活性“植物”自适应扭转变形。

图4. 环境刺激(温度、光照)触发整体或局部叶片发生手性扭转,同时实现结构抗弯刚度的主动调控。

图5. 液滴收集性能与自适应调控:叶片通过曲率定向液滴输运实现高效集水,基于热场和激光刺激动态调节集水量,具有环境智适应抗风集水优势。

视频2. 活性扭转实现自适应集水。

视频3. 可调控液滴收集。

本研究发现了旱生植物手性扭转构形在水分获取及风力抵抗方面的性能优势,同时构建了双层条带结构形貌演化的理论预测框架,揭示了手性螺旋叶片与环境适应性功能之间的内在联系。研究结果为深入理解这些复杂形态的转变规律及其调控机制提供了理论指导,启发了仿生智能器件的创新设计。团队研发的环境交互具身智能仿生系统拓展了液滴收集与定向输运领域的应用边界,在沙漠治理和智能农业等领域具有广阔应用前景。

作者简介:

该研究由复旦大学徐凡教授团队独立完成。复旦大学“超级博士后”杨易凡、博士生戴之峻和副研究员陈禹臻为论文共同第一作者,徐凡教授是论文的通讯作者。研究得到国家杰出青年科学基金、上海市基础研究特区计划、上海市教委等资助。

原文链接:http://doi.org/10.1038/s43588-025-00786-w

- 暂无相关新闻