生物体中复杂功能的实现往往依赖于多重正交的超分子作用,例如蛋白质折叠不仅需要由氢键稳定,还需要疏水作用和金属配位的共同参与。多重非共价作用在同一体系中互不干扰,各自保持功能特异性,构成了正交超分子作用的核心特征。基于正交的超分作用,研究人员已成功构建了精密可控的超分子组装结构,并开发出性能优异的功能材料。然而,当前研究主要聚焦于正交超分子作用的“互不干扰”原则,对这些独立作用力之间潜在的协同效应仍缺乏系统探索,这为开发新一代智能材料提供了重要机遇。

图1. 由主客体识别作用、单重氢键和四重氢键构筑的三重正交超分子网络的结构特征、协同作用机制及其多功能表现的示意图

基于此,上海交通大学化学化工学院张照明/颜徐州课题组成功构建了一种新型超分子聚合物网络(SPNs),巧妙整合了主客体识别、单重氢键和四重氢键三种非共价相互作用,这些作用既保持正交特性又展现协同效应,使材料同时具备优异的鲁棒性和动态响应性(图1a)。具体而言,其协同效应主要体现在:(1) 三种不同强度相互作用的逐级解离机制;(2) 四重氢键是主客体实现交联作用的结构支撑(图1b,c)。代表性样品SPN-2展现出卓越的综合性能:拉伸强度达31.3 MPa,韧性高达172.0 MJ/m3,兼具出色的抗穿刺/抗撕裂性、快速自修复能力和再加工性能。进一步,SPN-2可作为交流电致发光(ACEL)器件的理想可拉伸基底,在75%应变下仍保持稳定的发光性能(图1d)。相关研究成果以“Orthogonal yet Synergistic Supramolecular Interactions to Boost Material Properties”为题发表在近期的《Macromolecules》杂志上(DOI: 10.1021/acs.macromol.5c02550)。

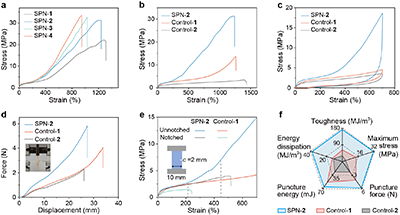

图2. SPNs及对照组的机械性能

作者首先通过拉伸测试对SPNs的机械性能进行了评估(图2a),结果显示SPN-1至SPN-4的拉伸强度分别为22.1、31.3、32.6、33.5 MPa,断裂伸长率1312%、1242%、1030%、948%,其强度和模量随着交联密度增加而提升,延展性稍有降低。进一步针对SPN-2和对照组进行了详细分析,以阐明性能差异。拉伸测试显示(图2b),SPN-2的韧性172.0 MJ/m3和强度31.3 MPa分别是Control-1的2.7倍与2.3倍、Control-2的5.6倍与9.2倍,而断裂应变相近(1242% vs 1265%、1437%),表明多样化的超分子相互作用显著增强了材料的强度与韧性。循环拉伸测试中(图2c),SPN-2在700%应变的能量耗散达38.2 MJ/m3,显著高于对照组(12.7和11.1 MJ/m3),展现出优异的能量耗散能力。在随后的抗穿刺和缺口试样测试中(图2d,e),SPN-2的刺穿能量和刺穿力远超对照组,且SPN-2的断裂能高达75.2 kJ/m2,约为对照组(25.6 kJ/m2)的3倍,显示卓越的抗损伤和裂纹钝化能力。SPN-2在所有关键力学指标上均表现出显著优势(图2f),这源于三种正交超分子相互作用的层级化协同机制:主客体作用在变形过程中作为高效的牺牲键耗散能量,四重氢键提供强而可逆的交联以稳定网络结构,聚氨酯主链上的较弱氢键则促进链段运动和应力重分布,三者各司其职又相互促进,共同铸就了材料的高韧性与损伤耐受性。

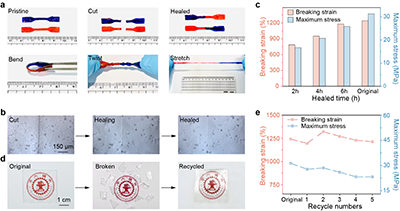

图3. SPN-2的自修复及重加工性能

基于氢键与主客体相互作用的动态可逆特性,作者系统评估了SPN-2的自修复及可再加工性能。自修复测试中,将不同颜色的SPN-2样品切断后对接,经100 ℃加热5分钟即可实现界面有效粘合,愈合后样品能承受弯曲、扭转及大应变拉伸而不发生断裂(图3a)。显微镜观察进一步证实,材料表面的细微划痕在温和加热条件下会随时间推移逐渐愈合直至完全消失(图3b)。拉伸测试表明,修复时间延长可促进力学性能恢复:6小时后,样品断裂伸长率恢复至950%(达原始值81%),最大应力恢复至20.7 MPa(达原始值80%),证实了SPN-2高效的自修复能力(图3c)。可重加工性通过热压SPN-2碎片进行了评估,如图3d所示,在100 ℃、10 MPa条件下热压10分钟,碎片可重塑为完整、均匀且无缺陷的新样品。红外光谱分析证实,再加工后SPN-2的化学结构与原始材料一致。拉伸测试进一步表明,历经5次循环再加工后,SPN-2的断裂伸长率和拉伸强度仍与原始样品相当(图3e),验证了其在多次回收循环中稳定的力学性能与优异的可重加工性。综合结果表明,多种超分子相互作用构成的可逆交联网络赋予了SPN-2高效的自修复能力与良好的回收利用性能。

图4. SPN-2在可拉伸ACEL器件中的应用

ACEL器件在柔性显示、电子皮肤和可穿戴设备中具有广阔应用前景,高性能可拉伸ACEL器件的关键在于基底材料需兼具优异的力学强度、自修复能力、光学透明性和良好的工艺适应性。鉴于SPN-2在韧性、抗刺穿和撕裂性能、自修复效率、可重加工性以及固有透明度方面的卓越表现,作者进一步探索了其作为可拉伸ACEL器件基底的应用潜力。首先通过溶液法制备出多层夹心结构器件:银纳米线均匀分散于SPN-2中形成兼具导电性与拉伸性的复合底电极,中间发光层采用掺铜ZnS荧光粉,顶部以图案化液态金属作为顶电极,这种结构配置确保了器件在机械变形下的稳定发光与良好电接触。随后优化了AgNW与SPN-2的质量比(图4a),2:1配比的复合材料在导电性(28 Ω sq-1)与光学透过率(550 nm处达73.3%)间达到最佳平衡,在30%拉伸应变下仍保持低电阻,展现出优异的电机械稳定性(图4b)。图4c展示了ACEL器件的分步制备流程,所制备器件在60%单轴应变下可维持90%初始发光强度(图4d),归因于功能层间的应力缓冲界面结构与液态金属顶电极的动态导电性两大协同机制。为实现可定制图案,研究采用聚对苯二甲酸乙二醇酯模板切割法定义液态金属电极形状(图4e)。通过填充树形、枫叶、熊形等模板(图4f),成功获得发光图案稳定的功能器件,此策略彰显了基于SPN-2的ACEL器件在可穿戴电子皮肤及个性化人机交互界面中的应用潜力。

总结来说,张照明/颜徐州团队通过调控三重正交超分子作用之间的协同效应,成功开发出兼具高机械强度和优异动态适应性的超分子聚合物网络,并深入探索了其在柔性可拉伸电子器件中的实际应用。这项工作不仅为超分子聚合物网络的性能调控提供了新的思路,也为发展下一代高性能和智能超分子材料开辟了新途径。

上海交通大学毕业博士杨梦玲(现为武汉工程大学讲师)及上海交通大学博士生王文彬、薛凯是该论文的共同第一作者,博士后杨莉和副研究员张照明为通讯作者。此研究工作得到了国家自然科学基金(22475128、52333001、22305150、22471164、52421006和52403162)、上海市自然科学基金(22dz1207603),超分子结构与材料国家重点实验室(SKL-SSM-202518)和中国博士后科学基金(2024M761944)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c02550

- 南开大学刘遵峰课题组 Macromolecules:滑环交联与共价交联的协同效应指导高强韧人造蛛丝的制备 2025-10-14

- 江苏大学聂仪晶团队 Macromolecules:聚氨酯弹性体中配位键和氢键之间的动态协同效应 2025-07-24

- 山东大学王志宁教授团队 Nano Lett.:基于MXene与TA-Fe3+协同效应的水凝胶界面工程膜用于稳健光热膜蒸馏脱盐 2024-01-07

- 东北林大于海鹏教授/沈阳化工赵大伟教授 Nat. Commun.:一种高性能竹分子生物塑料 2025-10-09

- 东华大学武培怡/侯磊团队 Matter:水介导相分离演化制备兼具高机械强度与室温可再加工性的聚合物材料 2025-04-09

- 安农大陈玉霞教授团队 AFM: 具有高机械强度、抗疲劳性和离子电导率的多功能丝瓜海绵水凝胶用于监测人体生命体征 2025-04-05

- 浙大黄飞鹤/李光锋/肖丁团队 JACS:利用不对称拓扑节点构筑协同的共价与超分子聚合物网络 2026-02-10