塑料再加工是实现高效循环利用的便捷方式,其中水塑加工作为一种便捷的低能耗再加工方式,为塑料的可持续加工提供了新思路。目前已有研究通过水分子塑化作用成功实现了塑料室温成型,然而考虑到水塑加工过程中聚合物-聚合物、聚合物-水分子相互作用的竞争平衡,现有水塑性体系仍存在优异机械性能和便捷再加工性的制约关系,从而限制了相关材料的进一步发展和应用。

东华大学武培怡/侯磊研究团队前期围绕聚合物材料的强韧化开展了一些工作:基于氢键调控策略构筑了高强韧甲基纤维素/聚甲基丙烯酸超分子类塑性水凝胶,并以此为基础制得兼具高强高模和水塑成型的“绿色”塑料(Adv. Mater. 2022, 34, 2201065);通过在合适的弹性体基质中引入具有协同效应的锂键和氢键,构筑了兼有高机械性能、高离子电导率和鲜艳结构色的光子晶体离子弹性体(Adv. Mater. 2023, 35, 2211342);基于多级相结构调控开发了一种在复杂水环境和空气中均具有极高强度和韧性的“两栖”聚合物材料(Adv. Mater. 2024, 36, 2307290);基于氢键竞争介导的相分离实现了聚(N-异丙基丙烯酰胺)基离子液体凝胶的水致大幅硬化(Small 2024, 20, 2401164);基于准无溶剂体系构筑了高性能和便捷加工的纤维素醚基可持续塑料(Adv. Sci. 2024, 11, 2405301)。

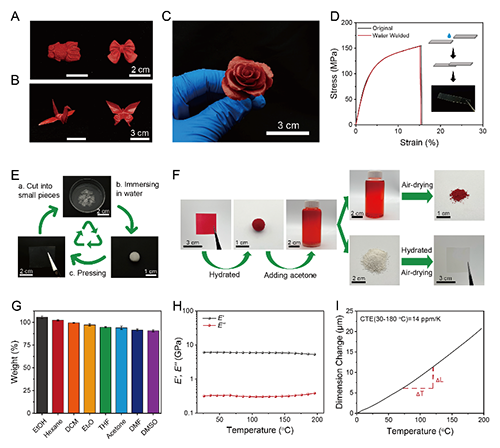

东华大学武培怡/侯磊研究团队近期提出了一种水介导相分离演化策略,通过不同水合状态下材料机械性能与再加工特性的解耦,成功开发出兼具优异机械性能与室温可任意加工特性的水塑性塑料。具体而言,在低水合状态下,材料呈现"海-岛"相分离结构,形成具有优异机械强度的玻璃态塑料。在完全水合状态下,水诱导的"海-岛"向双连续相分离转变促使该塑料转化为黏弹性面团态,便于重塑为任意形状,实现室温再加工(图1)。值得注意的是,通过拉伸成型工艺使塑料展现出高达211.2 MPa的断裂应力和5.6 GPa的杨氏模量。该策略为实际承重场景下高性能可持续塑料的设计提供了新思路。

图1. 兼具高机械性能和可室温再加工的聚合物材料

由带负电的刚性纳米纤维(CNF)和带正电的聚合物(PDDA)构成聚电解质复合物,通过高密度和多层次的静电相互作用制备出高透明且高机械性能的材料(图2)。纳米尺度的“海-岛”相分离结构有助于吸水后的增韧机制,而双连续相分离结构有助于塑料在完全水合后的面团状粘弹行为。二维相关红外光谱和低场核磁共振谱进一步验证了塑料、面团状态下,聚电解质复合物内部的多层次相互作用。

图2. 水分子诱导相分离结构演变机理

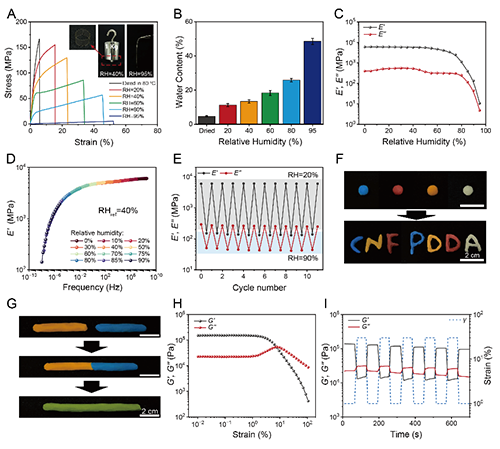

由于水分子的塑化作用,CNF/PDDA塑料的机械性能与环境湿度高度相关(图3)。材料在吸湿后由硬脆的刚性状态逐渐转变为可延展性状态。当相对湿度从0增加到95%时,断裂应力从166.8减小到5.3 MPa,杨氏模量从4.4减小到0.012 GPa,断裂应变从5.8%增大到52.2%。同时,在一定的相对湿度范围内,其力学性能保持良好。即使在80%相对湿度下平衡后,塑料仍然具有较高力学性能,能够满足日常使用要求。

图3. 可持续塑料的水塑行为

在泡水平衡后,CNF/PDDA塑料可转变为面团状材料,具有优异的愈合性和可重塑性,在室温条件下实现塑料回收利用(图4)。利用注塑、折纸和泥塑等方式可获取丰富的3D形状,并且可以通过水焊接的方式实现材料的修补。

图4. 塑料的室温再加工性能及综合性能

通过拉伸成型工艺将面团状材料在风干过程中保持拉伸状态,使聚合物链沿拉伸方向产生定向取向,进一步提高塑料的力学性能(图5)。此外,水介导相分离演化策略可以进一步拓展至其它聚电解质复合物体系,并基于此制备出高性能且可室温回收的可持续塑料。

图5. 拉伸成型与策略的通用性

以上研究成果近期以“Water-mediated phase separation evolution towards mechanically robust yet room-temperature reprocessable polymer materials”为题发表在《Matter》上。东华大学化学与化工学院硕士研究生李啸为文章第一作者,通讯作者为武培怡教授和侯磊副研究员。

该研究工作得到了国家自然科学基金等项目的资助与支持,德国于利希中子散射中心(JCNS)吴宝虎博士也参与了该研究。

原文链接:

https://www.cell.com/matter/abstract/S2590-2385(25)00142-0

https://authors.elsevier.com/a/1kusm9CyxdAexC (4月8号起50天内有效)