抗生素、环境激素等水体中高风险有机微污染物(OMPs)在全球的地表水中被频繁检出,对人类生命健康和社会可持续发展构成很大威胁,联合国和世界各国纷纷发布相关文件、法规和标准,将这些微污染物列为管制对象。有研究表明,全球每年约有4×1011立方米的水受到OMPs污染,预计到2050年将激增50%。在多种深度处理技术中,膜分离尤其是聚酰胺薄膜复合膜技术,凭借其纳米级孔径与表面荷电特性,展现出显著优势。但由于OMPs种类繁多、物化性质差异巨大,即便使用相同的聚酰胺膜材料,去除效果常常大相径庭,甚至出现截然相反的结果。导致OMPs去除用膜材料设计与筛选长期依赖经验,缺乏系统的指导准则。

近日,浙江大学张林教授团队联合杭州电子科技大学梁立军副研究员创新地将“数据-机制”相融合,为OMPs高效去除膜材料开发提供了全新的设计框架。通过将分子指纹与物理模型整合至机器学习框架(DMF-MRL)中,首次从官能团水平解析了OMPs对膜去除效率的影响机制,揭示了污染物与膜之间的复杂作用规律。研究发现,影响去除效率的关键并非单个官能团,而是多个基团之间的“耦合效应”。这一发现突破了传统膜筛选设计中孤立考虑单一基团特性的局限。基于此,团队建立了用于指导膜设计的“分子–膜相互作用知识图谱”,并进一步提出了膜表面电荷、孔道结构与亲水性协同调控策略,成功实现针对不同类型OMPs的膜材料定向设计。

相关成果以“A smart framework to design membranes for organic micropollutants removal”为题发表在《Nature Sustainability》上,为净水膜的智造提供了坚实的理论基础。浙江大学长三角智慧绿洲创新中心助理研究员鲁丹,杭州电子科技大学硕士生赵子航,浙江大学硕士生向昕辰为共同第一作者,浙江大学张林教授和杭州电子科技大学梁立军副研究员为共同通讯作者。

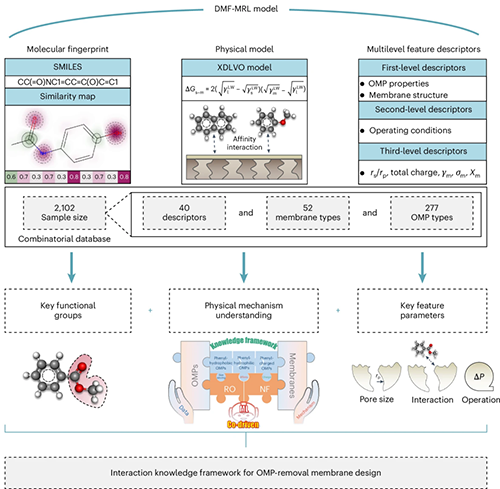

图1:DMF-MRL的构建

机制先行:构建精准预测和可解释的“智能模型”

传统机器学习模型属于“黑箱”模型——能发现隐藏的规律,但缺乏原因分析和机制解释能力。而 DMF-MRL模型的核心突破,在于将“数据”与“物理机制”深度融合,形成了一个既可计算、又揭示原理的“智能模型”。研究团队首先通过文献采集,构建了包含277种污染物、52种膜材料、2102组实验数据的多特征参数数据库。为了在分子水平上探索OMP结构对去除效率的影响,利用分子指纹将OMP子结构转换为SMILES描述符,并引入了DSPM-DE和XDLVO两大物理模型,以DSPM-DE模型中的位阻因子(ΦS)和Donnan分配因子(ΦD),以及XDLVO模型中的疏水相互作用能(△Gs-m)为特征描述符,来量化描述尺寸筛分、电荷排斥和疏水相互作用三种分离机制(图1)。通过对比四种机器学习算法,并采用特征工程对相似度高的特征进行过滤,避免特征冗余和多重共线性问题,构建得到了最优的DMF-MRL模型。在性能测试中,该模型的预测精度(R2)达到0.881,远超传统单一数据驱动模型和文献中已报道的ML模型,证明了物理机制的引入对提高模型预测性能的有效性。

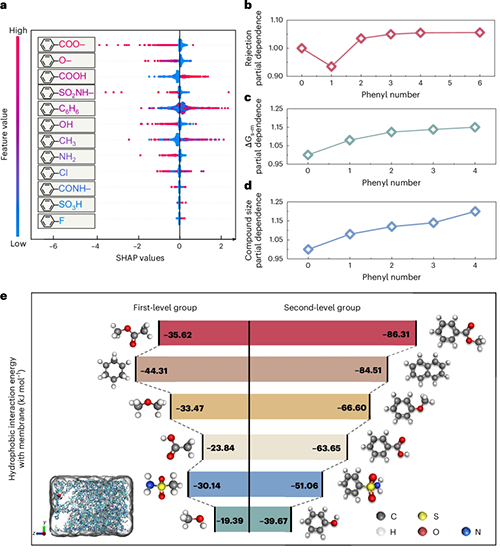

图2:12种官能团的重要性分析,揭示苯基对去除率的负面作用。

精准识别:抓取真正的“关键基团”?

有别于传统单一数据驱动ML模型提取的甲基(–CH?)作为影响去除的关键基团,DMF-MRL模型的分析结果推翻了这一“认知”——“关键基团”是苯基(–C6H6),它对微污染的去除率起负作用。这主要是由于苯基与芳香族聚酰胺膜存在π–π堆积效应,使污染物更容易透过膜,从而降低截留率(图2a、2b)。更令人意外的是,某些官能团的作用甚至发生了“反转”。例如,对于氨基(–NH?),传统模型认为它能帮助提升去除率,但在 DMF-MRL的多因素分析中,它反而会削弱膜的拦截效果——因为氨基会改变分子与膜的相互作用能量,抵消电荷排斥的优势。这种结果差异源于DMF-MRL模型能够同时考虑分子结构、相互作用能量等多重因素影响(图2c),因此能够提供更准确的分子水平相互作用理解。

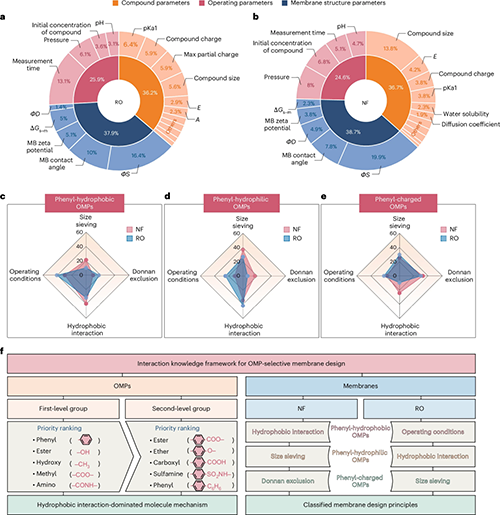

图3:多基团耦合效应的机理解析。

基团也“内耗”:多基团耦合背后的能量博弈

进一步探索苯基与其他基团结合后的情况发现,当极性和非极性官能团与苯环相连接时,表现出特殊的多基团耦合效应。例如,比如羧基(–COOH)和羟基(–OH),单独看都是典型的亲水基团,理论上能帮助污染物被膜截留。但一旦它们与苯基相连,亲水优势会被彻底削弱——苯基的疏水特性会“拉着”它们,反而加剧污染物与膜的疏水相互作用,让去除变得更难。分子动力学模拟结果证实示,“多基团耦合效应”主要通过改变分子–膜之间的疏水相互作用能量实现的(图3e)。更复杂的是苯基数量的影响:当膜处理的 OMPs 中苯基数量增加时,去除率会先下降、后上升。这是因为多苯基会产生两种相反的作用:一方面,更多苯基会增强与膜的π-π堆积效应,降低截留率;另一方面,多苯基会让污染物分子体积变大、空间位阻增加(图3b–3d)。因此,膜对微污染物的截留效果受到多种作用的协同控制。这些发现的核心价值在于:对于膜设计,不能再“孤立看待某个官能团”,而要像“搭积木”一样,综合考虑多基团的相互作用。

图4:分子-膜相互作用知识图谱,展示不同类别污染物在NF与RO膜中的去除机制。

知识图谱:OMPs分类治理的“导航仪”

在上述机理认识指导下,团队构建了用于指导膜筛选和设计的分子-膜相互作用知识图谱(图4)。重点针对含苯环难去除OMPs,将苯基类污染物分为三类:苯基–疏水型、苯基–亲水型和苯基–荷电型,探究纳滤和反渗透膜对不同类型含苯环OMPs的去除机理差异。研究发现,苯基–疏水型OMPs:在NF膜中主要依赖疏水作用,而在RO膜中则更受操作条件影响;苯基–亲水型OMPs:尺寸筛分是关键,缩小膜孔径和窄化孔径分布能显著提升去除率;苯基–带电型OMPs:NF膜的电荷排斥(Donnan效应)发挥主导作用,RO膜则较弱。这一框架提供了“对症下药”的指导思想:针对不同污染物,选择合适的膜材料和调控策略。

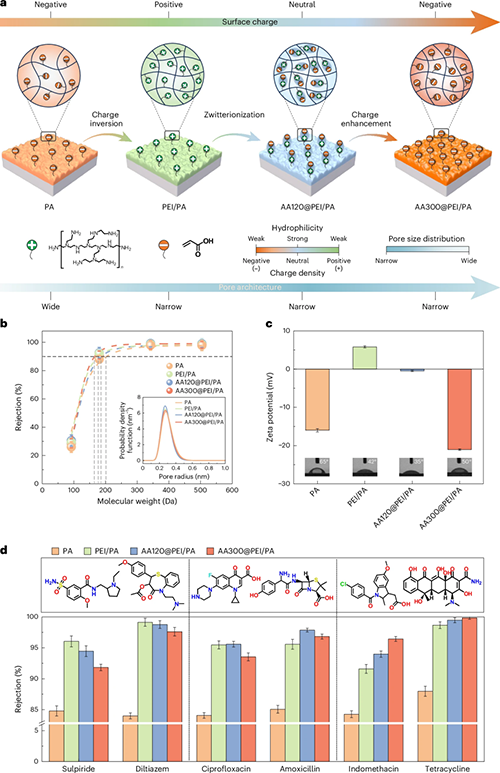

图5:基于级联调控策略的面向不同类型含苯环难去除OMPs的膜材料定向设计。

从理论到实验闭环:膜材料定向设计

在知识图谱的指导下,团队进一步开发了“级联调控”策略,定向设计了高性能膜材料用于含苯环OMPs的高效去除。首先采用DMF-MRL模型筛选了与苯环相互作用弱的强极性胺基和羧基官能团,优选聚乙烯亚胺(PEI)和丙烯酸(AA)分别为胺基化和羧基化改性剂,在传统聚酰胺膜表面引入富含胺基和羧基的单分子功能层来弱化含苯环难去除OMPs与膜的相互作用。通过调节AA分子的接枝时间,实现了膜表面由荷负电→荷正电→电中性→荷负电的宽域电荷调节,并同步实现了膜孔径窄化和亲水性的协同提升。改性后的荷正电PEI/PA膜,对荷正电含苯环OMPs的去除率超过96%;荷负电AA300@PEI/PA膜,对荷负电含苯环OMPs污染物展现出卓越性能;电中性的AA120@PEI/PA膜对中性含苯环OMPs的去除率高达98.85%(图5d)。这些结果完美形成了“模型预测-理论分析-实验验证”的全链条,印证了模型提出的“耦合效应”和“分类设计原则”,成功实现了面向不同类型含苯环难去除OMPs的膜材料定向设计。

不止于膜:净水膜智造背后的水安全蓝图

本研究提出的数据-机制融合的创新方法,弥合了传统机理模型与纯数据驱动模型的方法学鸿沟——前者通常缺乏跨分子类别的普适性,后者则往往缺失物理解释性,将净水膜设计从“经验驱动”推向了“数据+机制”共驱动的新阶段,为水-环境可持续发展中的分子分离挑战提供了创新研究范式。它揭示了有机微污染物去除中的多基团耦合效应,并构建了可操作的知识框架。更重要的是,它实现了从模型预测到实验验证的完整闭环。未来,这一方法有望与高通量虚拟筛选、智能优化算法、生成式AI结合,快速发现新膜材料。这不仅能大幅缩短膜的研发周期——从过去的几年缩短到几个月,还能让膜的设计更精准,针对不同应用场景和分离对象,定制专属的分离膜。正如研究团队在论文中所说:“我们不仅在设计膜,更是在设计未来水环境的安全屏障。”

该研究得到了国家重点研发计划项目(2023YFB3810900)、国家自然科学基金(22138010,52261145697)、浙江省“尖兵领雁”研发计划项目(2024C03132)、中央高校基本科研业务费项目(226-2024-00091)、浙江大学生态文明交叉汇聚项目、中国博士后科学基金(2023M742997)和长江科学院开放基金(CKWV20231180/KY)的支持。

论文信息:Lu, D., Zhao, Z., Xiang, X. et al. A smart framework to design membranes for organic micropollutants removal. Nat Sustain (2025).

https://doi.org/10.1038/s41893-025-01617-6.

作者介绍:

鲁丹:浙江大学长三角智慧绿洲创新中心助理研究员,主要从事用于水处理和能源应用过程的分离膜制备、改性与应用方面的基础研究与关键技术研发,重点突破聚合物膜在多场景应用中存在的分离机制不清、高性能膜材料定向设计及可控制备难、应用过程选择性及稳定性不足等关键科学问题和技术瓶颈,在纳米限域离子/分离分离机制和高性能纳滤膜材料开发和应用方面取得了一定创新成果。近五年以第一(含共同)及通讯作者累计在Nat. Sustain.、Nat. Water.(2)、J. Membr. Sci.、Chem. Eng. J.、Desalination等顶级期刊发表高水平论文15篇,申请国家发明专利11项,授权9项;参编《纳滤水处理技术》专著和团体标准各1部。获日内瓦国际发明展金奖、中华环保联合会科技进步二等奖、Advanced Membranes年度最佳论文奖等科研奖励。在国内外重要学术会议作报告10余次,获AMS亚太膜学会会议、全球华人化工学者研讨会、全国膜与膜过程会议、全国膜技术青年科学家大会等国际/国内学术会议优秀报告奖4次。主持中国博士后面上项目、长江科学院开放基金、企业委托项目等项目3项,以子课题负责人参与国家重点研发计划项目1项,以技术骨干参与国家自然科学基金重点项目、区域联合基金、浙江省“尖兵领雁”等项目4项。

通讯邮箱:danlu@zju.edu.cn

赵子航:杭州电子科技大学材料与环境学院硕士研究生。研究方向为人工智能辅助新型纳滤膜材料设计,目前以第一(含共同)作者在Nat. Sustain.、Chem. Eng. Sci.、Sep. Purif. Technol.发表SCI论文3篇。

向昕辰:浙江大学化学与生物工程学院硕士研究生。研究方向为人工智能辅助新型纳滤膜材料设计,目前以第一(含共同)作者在Nat. Sustain.、Adv. Membr.、《化工学报》发表高水平学术论文3篇。

梁立军:杭州电子科技大学自动化学院副研究员,硕士生导师,杭电上虞研究院副院长,兼任欧洲环境、生态与可持续发展华人学会(CESEES)青年理事会委员、中国化工学会化工大数据和智能设计专委会委员、工业元宇宙与数智赋能浙江省工程中心副主任,担任化工三大期刊Chemical Engineering Science副主编,入选浙江省高层次海外留学回国人才。长期从事分离膜材料智能设计和传质机制研究工作,特别是通过发展融合物理方程的机器学习技术,以数据知识双驱动的科研范式构建人工智能膜设计框架,设计了一系列新型高性能膜材料。近年来以第一作者或者通讯作者发表SCI论文70余篇,其中包括Nat. Sustain. 1篇, Sci. Adv. 1篇、Angew. Chem. Int. Edit. 2篇,授权专利多项,主持或者参与国家自然科学基金多项。

通讯邮箱: llj@hdu.edu.cn

个人主页:https://auto.hdu.edu.cn/2019/0701/c3803a96341/page.htm

张林:浙江大学求是特聘教授。围绕膜技术在水资源、环境保护和生命健康等领域中应用的问题开展了深入研究,取得了一系列创新成果:1.首次将计算机之父阿兰·图灵提出的“反应-扩散系统”理论应用于水处理膜的结构设计,制备出首张具有图灵斑图结构的纳滤膜,大幅度提高了水的有效渗透面积,突破了纳滤膜的渗透性与选择性之间的消长效应;2.率先将AI技术应用于分离膜的制备过程中,利用其强大的预测和决策能力解析了影响膜分离选择性的关键特征参数,实现了面向不同应用场景的聚酰胺纳滤膜定向制备;3.基于不同膜过程分离性能具有互补性的特点,设计了“超滤-反渗透-纳滤”多膜集成的水处理工艺,将水回收率提高至90%以上。担任多个国内外期刊的编委。作为项目负责人承担或承担完成了国家重点研发计划、国家自然科学重点基金、国家自然科学基金区域创新发展联合基金、国家自然科学基金国际合作项目、“863”计划等30余项国家和省部级项目。发表论文200余篇,授权国内外发明专利40余件,实现专利权转让9件。研究成果获教育部、浙江省等省部级和社会力量设立奖励近10项。

通讯邮箱: linzhang@zju.edu.cn

个人主页:https://person.zju.edu.cn/linzhang#659334

- 香港科技大学杨晶磊教授团队 Adv. Mater.:机器学习辅助构建界面聚合微胶囊化的定量理性设计范式 2026-01-25

- 浙江大学肖锐研究员团队 AFM:机器学习辅助4D打印液晶弹性体复合结构快速逆向设计 2025-12-13

- 复旦大学陈茂课题组 Angew:竞聚率指纹 - 机器学习与序列调控之桥 2025-10-31