在酸性电解质下进行电化学催化 CO2还原反应 (CO2RR )可以有效解决碳酸盐问题。然而,由于酸性介质中与析氢反应(HER)的竞争更激烈,造成了反应选择性降低。通过聚合物修饰优化电化学双电层中的界面微环境已被证明是提高酸性介质中CO2RR 性能的有效策略,然而,目前报道的含氮杂环分子通常以二聚体或寡聚体的形式与多晶铜表面结合,这无法确保在运行过程中具有长期稳定性。因此,开发具有长期稳定性和灵活可调节氮位点电荷密度的含氮杂环添加剂,以实现长期稳定的电催化 CO2转化为C2产物,已成为实现强酸环境下CO2RR稳定运行的重要挑战。

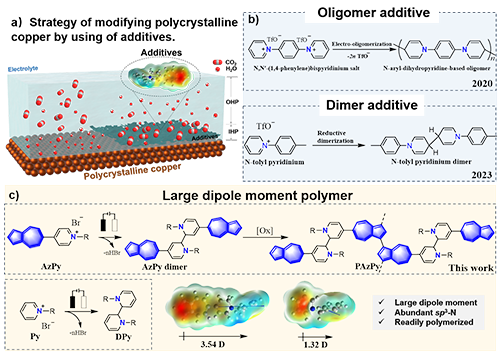

最近,上海交通大学庄小东、王天富、中科院过程所陈杰、合肥通用机械研究院何礼青联合团队合作,利用薁的独特电子可调结构,设计了一种大偶极矩的薁基富sp3-N结构聚合物(图1),并将其电聚合在多晶铜上,所获改性铜电极在酸性介质中表现出近84%的C2产物选择性,同时,在200 mA cm?2 下获得了40 h稳定性,这是酸性介质中 CO2 还原反应的寿命记录。

图1. a) 使用添加剂对多晶铜进行改性的策略;b) 已报道的低聚物和二聚体添加剂;c) 本研究中通过基于薁基-吡啶盐添加剂合成的大偶极矩聚合物,从基于氮杂萘的吡啶鎓盐(AzPy)到基于氮杂萘的吡啶盐聚合物(PAzPy)的合成路线,以及为作对比合成的不含薁基的吡啶盐(Py)的二聚体(DPy)。

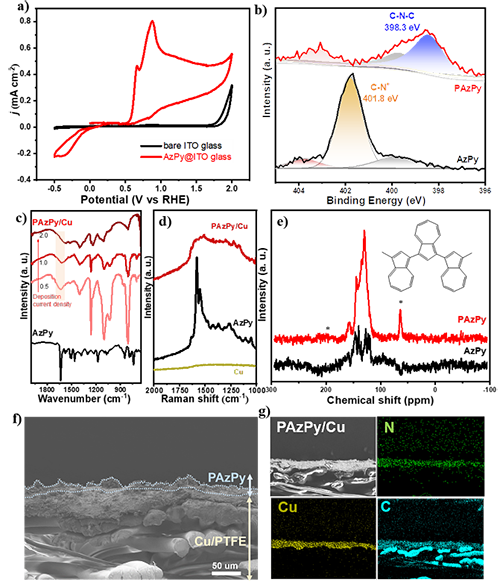

通过对吡啶-薁分子季铵盐化获得季铵盐-薁分子单体,然后通过电沉积方式直接在Cu/PTFE电极上进行聚合,在含有AzPy单体的溶液中,对Cu/PTFE电极施加恒电流,可以在表面形成一层极薄的聚合物层。X射线衍射光谱、红外光谱和固体核磁证明了聚合物在氮位点的邻位和薁的五元环上成功发生了聚合。通过SEM断面扫描,证明了聚合物在电极表面的分布(图2)。

图2. 电极制备及表征。a)使用ITO 玻璃在空白电解质和AzPy 溶液中的循环伏安扫描图;b)AzPy 和PAzPy/Cu 的N1s谱图;c)不同电流密度下制备的AzPy 和PAzPy/Cu 的傅里叶变换红外光谱;d)Cu/PTFE、AzPy 和PAzPy/Cu 的拉曼光谱;e)AzPy 和PAzPy/Cu 的13C-ssNMR 光谱;f)PazPy/Cu 的横截面扫描电子显微镜图像;g)PazPy/Cu 的元素分布图。

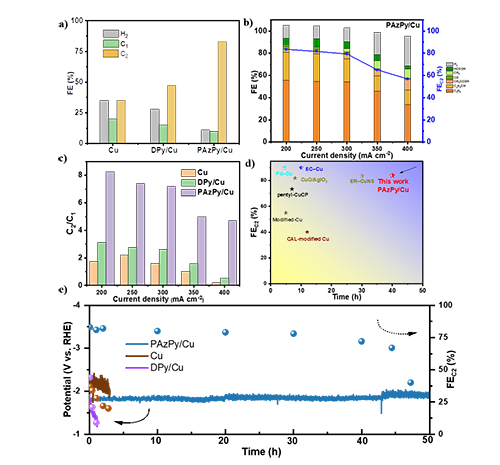

在流动池中对PAzPy/Cu的CO2RR性能进行了评估(图3)。用硫酸将1.0 M KCl电解液的pH调整至1.0,随后进行CO2RR,PAzPy/Cu 电极对 C2产物的法拉第效率接近84%(FEC2H4 = 56%,FEC2H5OH = 25%,FECH3COOH = 2.7%),相较于未经修饰的多晶铜,其法拉第效率提升了两倍。此外,在 200 mA cm-2 电流密度下进行了40 h稳定性测试,在此期间,PAzPy/Cu 电极保持了稳定的电流密度和80%以上的C2 产物效率,性能没有明显下降,证明了该策略在工业相关条件下有长期运行的潜力。

图3.二氧化碳还原反应性能。a)Cu、DPy/Cu和PAzPy/Cu的H2、C1和C2产物转化率;b)在不同电流密度下,PAzPy/Cu 催化二氧化碳还原反应的性能;c)Cu、DPy/Cu 和 PAzPy/Cu 在不同电流密度下的 C2/C1比率;d)与现有研究的比较;e)在1.0 M KCl 溶液(含 0.05 M H2SO4)中200 mA cm-2电流密度下Cu、DPy/Cu和PAzPy/Cu的恒电流-时间曲线和 C2转化率。

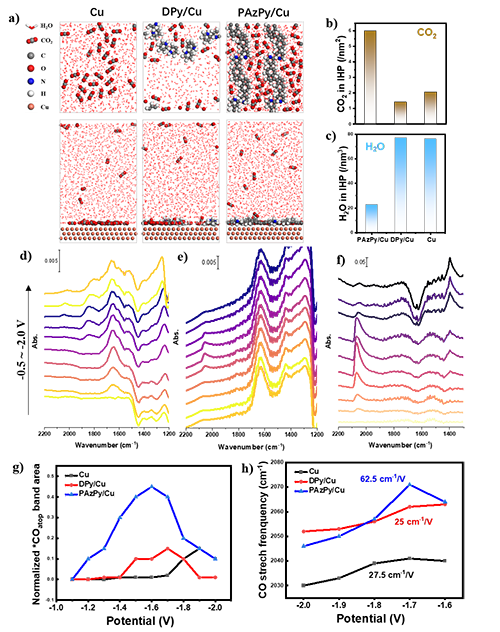

原子尺度的分子动力学模拟(图4)揭示了PAzPy/Cu对CO2RR性能的提升来源于富含路易斯碱的PAzPy聚合物膜对CO2的富集作用,模拟结果表明,PAzPy/Cu 表面的CO2分子达到了近饱和覆盖,这可以促进CO2转化为有利于生产C2产品的顶接*CO中间体。随后的原位衰减全反射表面增强红外吸收光谱(ATR-SEIRAS)测试证实了PAzPy/Cu 表面相较于裸铜电极和不含薁基的DPy/Cu电极具有更高浓度的*CO中间体,从而有利于C2产物的生成。

图4.扩散动力学模拟及原位实验以探究其机制。a)PAzPy/Cu、Cu和DPy/Cu电极/水界面处二氧化碳和水密度分布的快照(上:俯视图;下:侧视图);b)PAzPy/Cu、DPy/Cu 和 Cu 上局部CO2和c)H2O浓度的计算;ATR-SEIRAS 光谱d)PAzPy/Cu、e)DPy/Cu 和f)Cu;g)PAzPy/Cu、DPy/Cu 和 Cu 的*COatop带区域的标准化值以及h)斯塔克调谐速率。

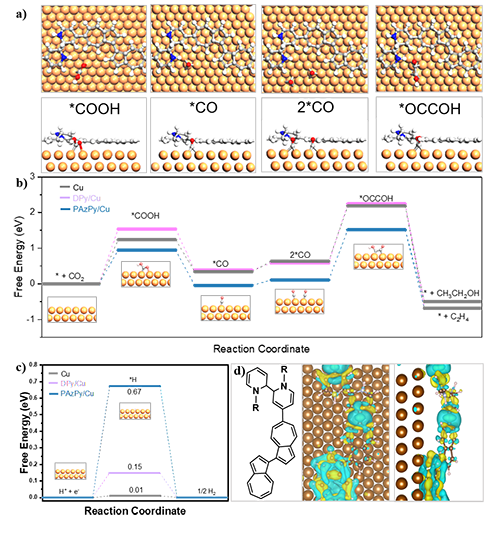

随后的密度泛函理论(DFT)计算(图5)验证了ATR-SEIRAS的结论,DFT计算结果表明,相较于裸铜,PAzPy/Cu 在*CO2转化为*CO步骤的能垒则显著降低至 1.41 eV。此外,在形成 2*CO 步骤中,PAzPy/Cu 的能垒为 0.15 电子伏特,而裸铜的能垒则为 0.29 eV这表明 *CO 在 PAzPy/Cu 上吸附时更容易进行二聚反应生成C2产物。此外,对*H 的吸附能结果表明,与裸铜表面的0.01 eV 相比,PAzPy/Cu 对析氢反应具有更高的能垒 0.67 eV,因此,能够有效地抑制析氢反应。

图5.a)在PAzPy/Cu 表面的CO2RR生产 C2产物路径中相关的中间体和过渡态结构模型(上图:垂直视图;下图:侧视图);b)在Cu、DPy/Cu和PAzPy/Cu上的 CO2到C2和c)HER 路径的吉布斯自由能图;d)PAzPy/Cu 的差分电荷密度图(左图:PAzPy 的结构模型;中间图:垂直视图;右图:侧视图;青色和黄色分别代表电荷积累和耗尽)。

目前该工作以“Interfacial Diffusion-Reaction Coupling Strategy for CO2 Reduction on Copper Surface in Acidic Medium”为题在线发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202513306.)上。上海交通大学博士研究生柴新宇、史鹏飞、赵晋宇为该论文的共同第一作者。该项工作得到了国家基金委、中国博士后基金、上海市学术技术带头人计划等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202513306