在信息爆炸的时代,如何守护秘密?传统加密技术如同刻在石板上的文字,一旦成型便难以更改,且易被窥探复制。无论是依赖单一紫外光变色的“一次性”密码,还是静态的热敏图案,都难以满足动态、高安全、可穿戴场景的需求。受中国古老活字印刷的“模块重组”智慧与自然界变色龙“光热协同变色”奥秘的启发,上海工程技术大学宋仕强团队融合前沿材料科技,成功研发出一种新颖的“光热双模态柔性聚合物阵列”,为信息加密领域树立了新的范式,实现了时空可编程的多级动态加密。这项突破,让加密信息不仅能“瞬间变色”,还能“随时间推移逐步显现”,更能像活字一样“现场重置”,甚至如皮肤般“柔性贴身”守护。

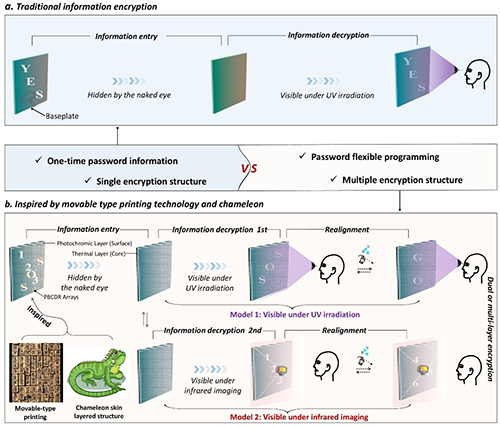

图1. 动态多级加密系统的设计原则

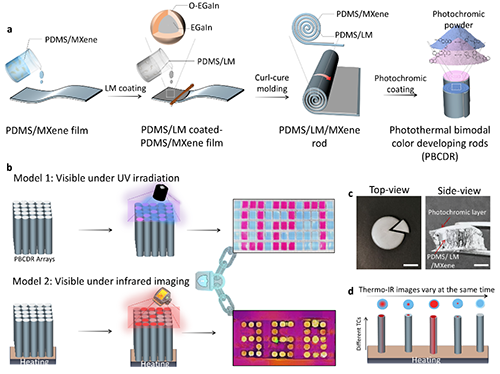

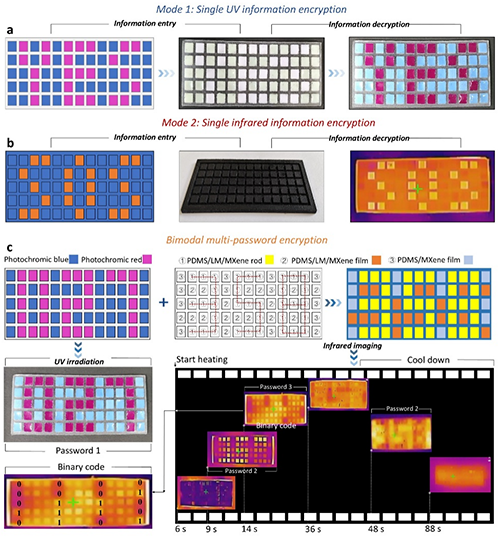

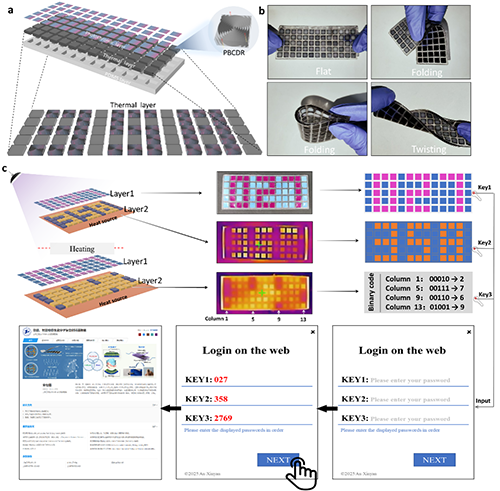

这种材料的创新之处在于光瞬变与热时移的解密艺术,通过复刻了活字印刷的模块化和变色龙的多层次响应。“变色龙之肤”-紫外瞬变显形:每个加密单元的表面,是一层由螺吡喃/螺吡嗪衍生物构成的光致变色“皮肤”。当特定紫外光照射时,这些分子在不到1.2秒内发生高速开环反应,瞬间从“隐形”状态(无色)转变为鲜艳的红色或蓝色,裸眼即可读取预设的图案或密码(如“027”)。更巧妙的是,其褪色时间可在40至70秒内精准调控,信息犹如设置了“定时自毁”,特别适合瞬时密钥传递。经过50次严苛的循环测试,其性能依然稳定可靠;“活字之芯”-红外时序解密:单元的核心则是一个垂直取向液态金属(LM)/MXene纳米复合材料导热棒。研究团队通过“卷对卷”固化工艺,构建出类似“砖块与砂浆”般紧密互锁的垂直微结构。这种设计充分发挥了液态金属和MXene二维纳米片的高导热本性和优势,形成了高效的垂直热通道,实现了高面外热导率(5.56 W·m-1·K-1),远超传统混合材料。关键在于,不同模块的热导率可以被精确设计在0.16至5.56 W·m-1·K-1的宽范围内。在均匀加热环境下,高导热模块(如热导率5.56的“热字块”)升温快、降温也快,而低导热模块(如热导率0.16的“冷字块”)则响应迟缓。这种差异在红外热像仪下,会形成随时间推移而动态演变的温度图谱:初始可能显示密码“358”,随着加热持续,特定排列的高低导热模块组合会逐步解码出二进制密码(如“00010→2”)或更复杂的序列(如“2769”)。时间成为了解锁深层秘密的“第四维度密钥”,静态复制对此完全失效。

图2. 动态多级加密单元的构建

该材料将活字印刷的“可重构性”与生命体(变色龙)的“自适应能力”,通过材料科技完美融合,实现了三大功能性突破。首先,“活字”重生,密码实时重置: 这是对静态加密的颠覆。整个加密阵列由独立的模块单元组成,如同一个个“智能活字”。用户无需重新设计或制造材料,只需像古代排版工人一样,在现场物理地重新排列这些模块的位置,即可在瞬息之间更新加密信息。这赋予了信息保护前所未有的动态可重构性,使“一次设计,无限更新”成为现实,彻底克服了传统加密的僵化性;其次,时空分离,多层防御: 光(UV)与热(IR)两种刺激模式在空间(不同材料层)和时间(瞬时 vs. 时序)上天然解耦。信息被分层存储、独立或协同显现。攻击者即使破解了紫外下的“表象”(可能是诱饵),也难以窥探或复制随时间演变的红外深层密码,更无法预知模块重组后的新密钥,安全性实现几何级提升;最后,柔性“皮肤”,贴身守护: 整个系统构建在柔韧、生物相容性优异的聚二甲基硅氧烷(PDMS)基底上。加密阵列可以承受弯曲、扭曲,甚至无缝贴合在人体皮肤、衣物等复杂曲面上。这为信息加密打开了可穿戴应用的大门,未来可集成于智能手表带、健康监测贴片、甚至保密军服中,安全地守护如心率、体温、位置等敏感生物或机密数据,确保隐私在移动中无虞。这种光热双模态动态加密系统,成功演示了从“027”(UV瞬显)到“358”(IR初阶)再到“2769”(IR时序/二进制解码)的多级安全逻辑,在动态机密传输、智能可穿戴安全等领域展现了广阔的潜在应用前景。

图3. 动态多级加密系统的光瞬变与热时移解密

图4. 动态多级加密系统的应用

上海工程技术大学高分子系2022级研究生安新妍为论文第一作者。上海工程技术大学高分子系宋仕强副教授为通讯作者,江南大学马丕明教授与南方医科大学侯鸿浩教授为共同通讯作者,合作者还包括上海交通大学张勇教授。该研究得到国家自然科学基金和上海市自然科学基金面上项目的资助支持。

论文信息:

Movable-type Printing and Chameleon-Inspired Photothermal Bimodal Flexible Polymer Arrays for Spatiotemporally Programmable Multilevel Encryption

Xinyan An, Shiqiang Song*, Weizhen Li, Zhenlin Jiang, Xin Fan, Piming Ma*, Honghao Hou*, Yong Zhang

Advanced Functional Materials

DOI: 10.1002/adfm.202514525

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202514525