分子聚集是自然界中一种常见的现象,通过非共价相互作用,分子能够组装成更大的结构,展现出与单个分子不同的特性。光诱导聚集作为一种新兴的调控手段,与传统分子自发聚集不同,它利用光能触发分子间的相互作用和组装行为。这种方式为实现对分子聚集态的精准调控提供了新的可能,同时也为开发新型光功能材料开辟了新的途径。尽管目前已有少数关于溶液中光诱导聚集的研究案例,但溶剂在这一关键过程中的潜在参与作用却常常被忽视。

近期,香港中文大学(深圳)唐本忠教授团队合成了一种疏水性硝基芳烃化合物NPAC(图1),NPAC在分子状态及其自发形成的无水有机聚集体(AOA)中均不发光(量子产率<1%)。然而,在含水环境并受光照射时,NPAC与水通过强电子给受体相互作用形成水合有机聚集体(HOA),展现出58.88%的量子产率和双发射荧光特性。

2025年7月1日,相关研究成果以“Photo-induced hydrous organic aggregates for photoactivatable luminescence”为题发表在《Nature Communications》上,论文第一作者为香港中文大学(深圳)的丁泽洋博士,共同第一作者为香港中文大学(深圳)的博士生莫入凡和刘宗航,通讯作者为五邑大学的武波讲师,香港中文大学(深圳)的丘子杰助理教授和唐本忠教授。

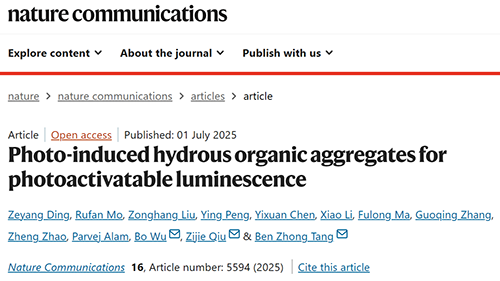

图1. 已报道的光诱导聚集行为和本文报道的光诱导水合聚集行为

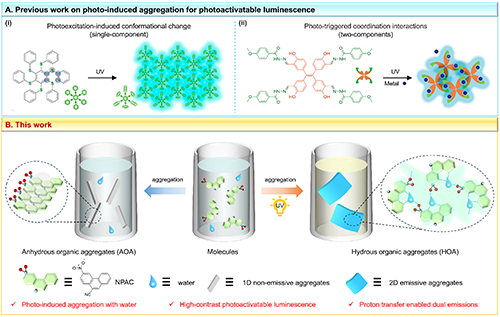

图2. 光激活行为与水的作用

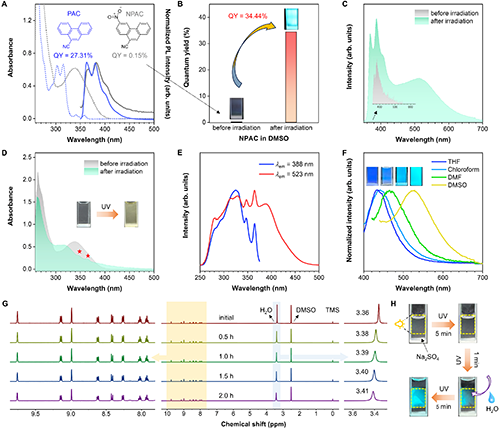

图3. 光诱导聚集证明与不同状态下的光激活实验

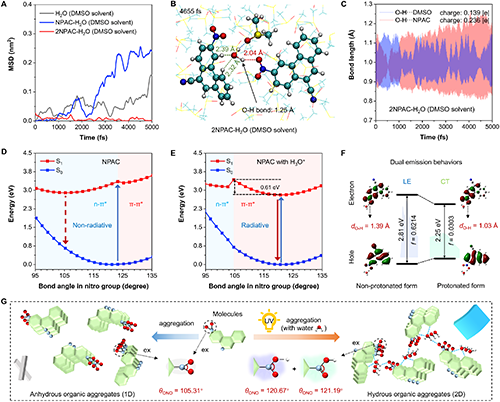

为证实光诱导HOA的形成,团队开展了多项实验。核磁共振实验表明,光照射下NPAC分子结构未变,而水分子的质子峰向低场位移且变宽,表明水分子的局部环境发生了变化(酸性增加)(图2G)。控制变量实验进一步确认了水在光诱导聚集过程中的必要性(图2H)。动态光散射测量显示,光照射后NPAC粒径显著增大,表明光诱导了分子聚集(图3B)。此外,不同条件下的光激活实验揭示,荧光增强程度随浓度或不良溶剂的增加而加剧,表明光诱导聚集程度与光激活荧光增强呈正相关(图3C-H)。

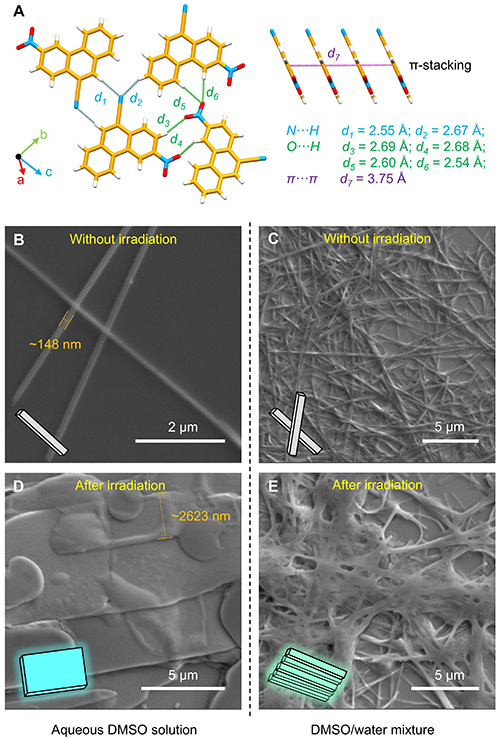

图4. 单晶结构与形貌

单晶与形貌分析显示,NPAC的AOA为一维针状结构,由π-π相互作用驱动;HOA则为二维片状结构,说明水提供了额外相互作用驱动力,使分子在两种聚集体中呈现截然不同的堆积方式(图4)。

图5. 光激活与双发射机理研究

实验与理论计算揭示,硝基官能团键角是调控NPAC激发态行为的关键(图5)。无水条件下,NPAC激发态中的硝基键角减小,引发n-π*跃迁,促进非辐射衰减;而水的引入使水与激发态NPAC发生强相互作用,释放氢离子并抑制硝基键角变化,激活辐射衰减。依激发态分子质子化程度不同,NPAC表现为双发射特性,未质子化时为局域激发发射,质子化后则为电荷转移发射。

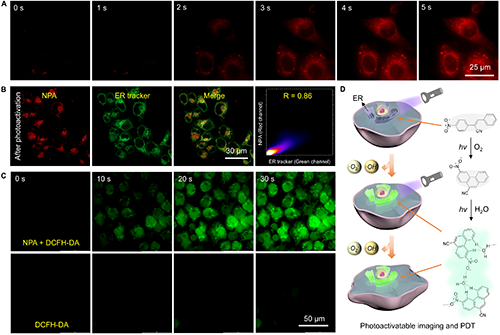

图6. 光激活成像与光动力

图6展示了NPAC前体NPA在CAL27细胞中的光激活成像和光动力治疗效果。该材料初始状态几乎不发光,经光照射后,细胞内荧光信号显著增强且主要定位于内质网。同时,光照射下的材料可高效产生活性氧物质(ROS),诱导癌细胞死亡。

本研究通过光照射开发了一种水合有机聚集体,深入探讨了光诱导聚集现象背后的科学原理,并验证了其在生物成像领域的潜在应用价值。这一发现不仅加深了对分子激发态行为的理解,还为开发光激活材料提供了一种有效的策略。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-60766-6