牙周炎是一种慢性多因素炎症性口腔疾病,可出现牙龈退缩、牙周附着丧失、牙槽骨吸收和牙齿松动移位,最终可致牙齿丧失的严重后果。基于生物大分子材料的治疗方法被广泛探索用于牙周组织再生,包括天然大分子(如胶原蛋白(COL)、海藻酸盐(ALG)、壳聚糖(CS)、丝素蛋白(SF)、透明质酸(HA)等)、无机材料(如羟基磷灰石(HAp)、β-三钙磷Phate(β-TCP)、生物活性玻璃(BG)等)、合成材料、复合材料和纳米材料等。复杂的口腔微环境需要合适的载体材料(水凝胶、纳米纤维、纳米颗粒、微针、薄膜等)有效递送药物和生物因子(干细胞、生物活性分子、基因等),实现牙周受损部位的细菌清除和组织再生。本文主要介绍了近些年来生物大分子材料和组织工程技术在牙周再生领域的最新进展,为设计和开发用于牙周组织再生治疗的创新生物材料和药物递送系统提供参考。

2025年5月7日,苏州大学现代丝绸国家工程实验室李刚教授与美国国家标准与技术研究院Wai Cheong Tam博士合作在国际学术期刊《International Journal of Biological Macromolecules》上发表题为“Advances in harnessing biological macromolecules for periodontal tissue regeneration: A review”综述文章。苏州大学硕士研究生杨冬逸、苏州大学附属儿童医院何东为共同第一作者,苏州大学李刚教授和美国国家标准与技术研究院Wai Cheong Tam博士为共同通讯作者,合作作者还包括苏州大学杨反磊、孟祥有、苏州大学附属第一医院郑凯、广西大学林海涛及苏州大学附属第四医院程燚。该工作得到了国家自然科学基金面上项目、国家重点研发计划、科技部国际合作和江苏省科技厅国际合作等项目的支持。

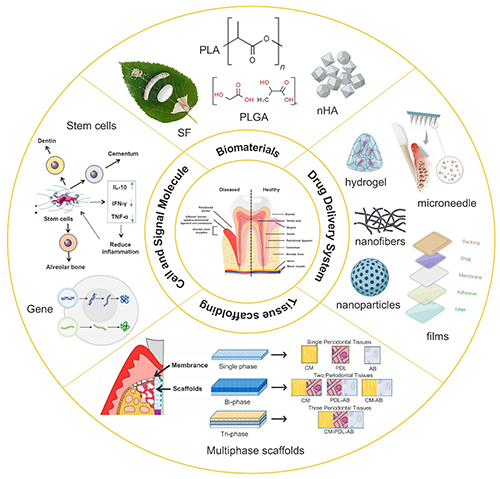

该综述系统梳理了牙周组织工程领域生物大分子材料的最新研究进展,涵盖了材料选择、牙周再生技术、药物递送系统及细胞-分子调控机制等主要内容(图1)。文章概述了生物大分子材料在牙周组织再生应用中的优缺点,指出开发在微纳米尺度上密切模拟牙周组织结构的新型生物材料是实现功能性牙周组织再生的先决条件。讨论了如何结合再生手术和组织工程支架共同实现治疗效果的最优化,然后重点探讨了不同药物递送系统的应用形式,如水凝胶、纳米纤维、纳米颗粒、微针和薄膜等,明确有效的载体材料应兼具生物安全性与药物持续稳定释放能力。同时,细胞和生物活性分子(药物和生长因子)的治疗、基因治疗、微生物治疗等新兴方法在牙周炎临床治疗方面显示出了巨大潜力,有望成为推动牙周再生领域发展的新路径,为攻克牙周疾病治疗难题带来新希望。

图1 牙周组织再生的材料和方法(PDL:牙周膜;AB:牙槽骨;CM:牙骨质)

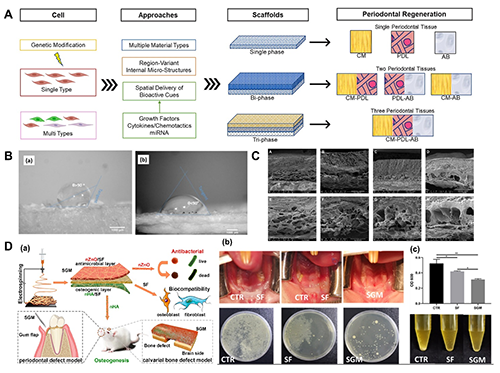

当前,牙周再生的重点主要聚焦于PDL、AB和CM等组织上,鉴于单一材料的性能局限,科研人员正致力于将再生手术与组织工程支架相结合,以实现治疗效果的最优化。理想的组织支架需在伤口愈合过程中协调软硬组织修复的协同反应,不仅要具备稳定的三维立体结构和适宜的空间尺寸,还需维持长期生物力学稳定性,从而促进再生牙槽骨与牙根表面新生牙骨质之间形成功能性牙周附着。此外,支架应集成屏障膜功能,有效阻止上皮细胞向缺损区迁移,同时为靶组织再生保留充足空间。多相支架一般分为双相和三相,每一层都旨在引导特定的目标组织再生(图2)。在综合牙周再生中,靶组织为PDL、AB和CM。双相支架有两个不同的阶段,可以同时靶向两个不同的组织:PDL-AB,AB-CM或PDL-CM。而三相支架可以同时调控三种不同的组织:PDL-AM-CM。相较于传统单相材料,多相支架不仅可以为细胞提供更充分的生长空间,还能通过梯度释放信号分子精准引导牙周各组分的有序再生,在构建功能性牙周组织结构的应用中展现出显著优势。

图2 A. 基于支架的牙周组织再生方法;B. 壳聚糖膜在干(a)湿(b)状态下的水接触角测量;C. 鱼胶原蛋白和聚乙烯醇双层膜在PBS中浸泡4-17天时胶原层的SEM图像;D.(a)多功能SF膜的制备、功能及应用示意图;(b)影像学对创面愈合和瘢痕形成状况的宏观评价;(c)肉芽组织溶液细菌菌落图像,*p<0.05, **p<0.01。

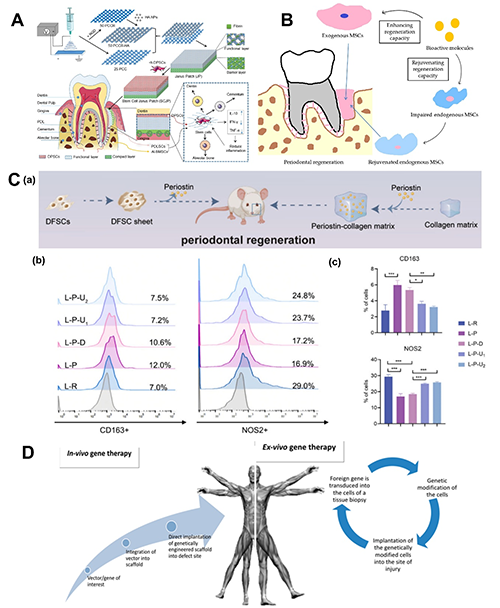

在满足药物递送条件的基础上,修复受损牙周组织的另一个挑战:细胞生存的微环境在牙周组织形成过程中和牙齿完全发育后并不相同。尽管通过生物材料、药物递送、引导组织再生技术等可以部分恢复结构和功能,但仍无法完全替代原始组织。当前,最新研究的牙周组织生物工程基于三种方法(图3):(1)基于干细胞的治疗;(2)基于生物活性因子的治疗;(3)基于基因的治疗。

图3 A. Janus贴片示意图:屏障层通过纤维蛋白与功能层相连,发挥免疫调节和分化作用;B. 生物活性分子在口腔内的作用机理图;C.(a)骨膜蛋白促进牙周再生的机制示意图;(b和c)流式细胞术分析巨噬细胞中促炎和抗炎标志物的表达;D. 基因治疗的两种主要策略:体内和体外递送。

牙周炎的治疗是一个长期、系统的过程,涉及支架材料、药物递送和组织再生等关键环节。生物相容性良好的天然生物大分子材料是PDL再生的可选材料,而力学性能突出的无机生物大分子材料通常用于AB和CM再生。现阶段流行的多组分复合材料,旨在构建合适的微环境和支架系统促进牙周再生。传统牙周手术作用有限,且稳定性较差,易引发伤口感染和炎症复发等术后问题。近年来开发设计的功能化多层支架,通过物理屏障阻止牙龈上皮细胞过度迁移,同时保持足够空间以引导受损牙周组织的再生。在药物递送领域,选择合适的药物载体和特定的药物递送系统对于治疗的成功至关重要,理想的载体材料应持续稳定地释放抗菌药物,有靶向性和差异化的递送系统是未来的发展方向之一。细胞 - 基因治疗与生物活性分子调控作为前沿技术,在改善细胞微环境、调节细胞行为方面成效显著。随着研究深入,生物活性大分子有望成为牙周病防治的重要辅助手段,当前正在进行的研究和日趋紧密的跨学科合作,正在为实现牙周组织的功能性再生打下坚实基础。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.144031

文章第一/通讯作者简介:

杨冬逸:苏州大学硕士研究生,研究方向是丝蛋白生物材料和牙周组织材料的研究。

何东:苏州大学附属儿童医院口腔科主治医师,主要研究领域为颞下颌关节骨关节炎。

Wai Cheong Tam博士是美国国家标准与技术研究院(NIST)工程实验室的工程师。作为人工智能消防项目的负责人,他和他的团队使用人工智能和机器学习开发数据驱动的解决方案,实现实时预测,并提供可操作的信息,以提高安全性和态势感知能力。在此之前,Tam博士在香港理工大学获得机械工程博士学位后,成为NIST的NRC博士后研究助理,期间,他与Walter W.Yuen教授一起开发了用于火灾研究中传热分析的神经网络辐射解算器(RADNNET-ZM)。他的研究兴趣还包括热辐射传热、智能消防和消防员健康监测及材料等跨学科研究的机器学习,以及锂离子电池的早期热失控检测技术。

李刚,苏州大学教授、博导,江苏省第十五批“六大人才高峰”高层次人才、江苏省侨联青年委员会委员、香港理工大学江苏校友会副会长。香港理工大学博士、美国塔夫茨大学访问学者(导师:美国工程院David Kaplan院士)。长期在丝蛋白生物材料、医用和智能纺织材料等交叉领域开展研究。在Advanced Functional Materials、Biomaterials等期刊发表学术论文150余篇,已授权国内外专利50余件。主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金面上项目等项目30余项,曾获中国丝绸领域十大科技进展奖、中国商业联合会科技进步奖、香港首届创新大赛冠军、江苏省十大行业优秀成果奖等荣誉。主要学术兼职为中国生物材料学会智能仿生材料分会委员、中国科协培训和人才服务中心、国家药监局器审中心、中国和奥地利国家自然科学基金和“霍英东”科教奖函评专家(https://web.suda.edu.cn/tcligang)。

- 四川大学刘瑾/王军、西南交大谢超鸣 Nat. Commun.:多酚介导硫化氢气体-生物电耦合水凝胶促进糖尿病牙周组织有序再生 2024-11-01

- 川大刘瑾/西南交大谢超鸣 ACS Nano:多酚介导贴片负载二甲双胍-ZIF-8抑制干细胞衰老调控免疫微环境促进炎性牙周组织再生 2023-09-01

- 武汉大学陈朝吉/余乐 Natl. Sci. Rev.:可回收电凝胶化生物大分子水凝胶电解质助力可持续宽温域锌金属电池 2025-08-11

- 苏大李刚、余嘉/港理大赵泽宇 Int. J. Biol. Macromol.:伤口修复生物大分子材料的研究进展 2024-04-03

- 复旦大学生物大分子课题组 ACS Macro Lett.:再生丝素蛋白“液-液”相分离溶液的剪切固化机制 2023-08-17