近期,西北工业大学于海东、梁飞及中科院北京纳米能源所李琳琳团队研发了一种摩擦电贴片(triboelectric-field-mediated cuproptosis induction patch,TIP),可以通过摩擦电场的电刺激促进载铜纳米颗粒进入黑色素瘤细胞,诱导细胞发生氧化应激和铜死亡,有效预防肿瘤的术后复发。TIP通过电刺激增加了细胞质膜的通透性和流动性,可以促进电活性纳米颗粒(Cu(II)-NC NPs)的细胞内化和细胞内的蓄积,进而增强铜死亡。此外,Cu(II)-NC NPs还能通过产生活性氧物质(ROS)和消耗谷胱甘肽(GSH)提高细胞的氧化应激水平,进而导致不可逆的线粒体损伤。在这种摩擦电贴片上能够促进自功能电刺激与电活性纳米颗粒的相互结合,可以为有效抑制黑色素瘤的术后复发提供便捷有效的新型治疗途径。这项工作以“A Triboelectric-Field-Mediated Cuproptosis Induction Patch for Melanoma Recurrence Suppression”为题,发表在Matter上。论文的通讯作者是西北工业大学于海东教授和梁飞副教授、中国科学院北京纳米能源与系统研究所李琳琳研究员,第一作者是西北工业大学与中科院北京纳米能源所联合培养的博士生陈文婷。

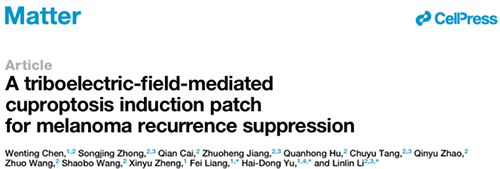

图一. 摩擦电贴片(TIP)通过铜死亡和氧化应激抑制术后黑色素瘤复发的示意图

(A) TIP的组成及结构;(B) TIP 的工作方式;(C) 黑色素瘤细胞杀伤机制。

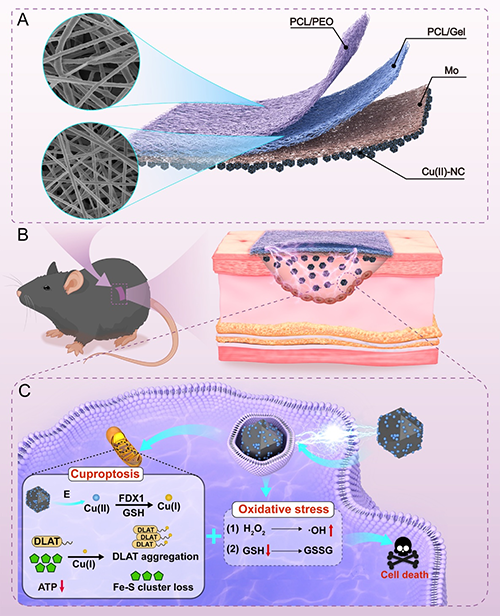

图二. 摩擦电贴片的工作机制和输出性能

首先使用癌症基因组图谱(TCGA)对黑色素瘤患者的铜死亡相关基因进行了分析。Kaplan-Meier生存曲线显示,铜死亡相关基因FDX1显著下调的黑色素瘤患者的5年生存率更高。基于这一发现,他们推测,靶向铜死亡可以成为黑色素瘤治疗的有效方法。因此,他们研发了一种柔性、超薄、透气的单电极摩擦电贴片,其由PCL/PEO和PCL/Gel电纺纳米纤维和可降解钼电极组成,器件总厚度仅为190 μm,与Cu(II)-NC NPs共同组成TIP。指尖接触该贴片可产生约20 V的脉冲电压。Cu(II)-NC NPs具有电响应特性,铜离子的载量可达5.52 wt%,能在脉冲电刺激作用下释放铜离子。

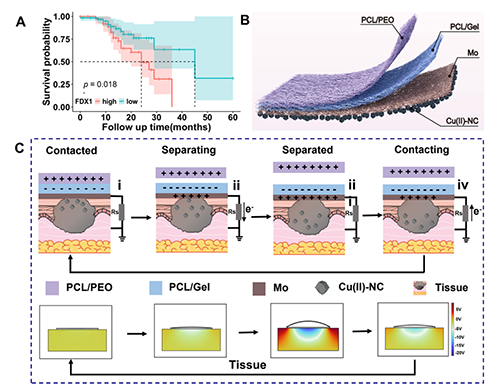

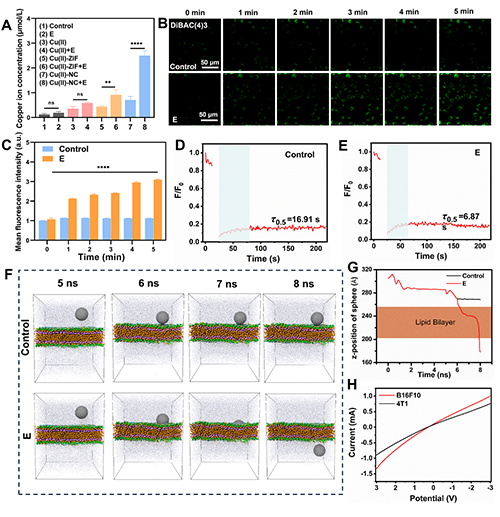

图三. 细胞水平的治疗效果

本项研究证实了Cu(II)-NC纳米颗粒在电刺激协同下可显著增强抗肿瘤疗效,通过促进·OH的产生提高了细胞内的ROS水平,并引发线粒体膜电位下降,进而抑制三磷酸腺苷ATP的合成。在机制研究方面发现,经Cu(II)-NC+E处理后,可以诱导细胞DLAT蛋白聚集、FDX1表达下调。

图四. TIP诱导铜死亡机制

通过对细胞内铜离子浓度检测发现,TIP可使黑色素瘤细胞B16F10内铜离子的浓度提高3.6倍。机理研究发现,摩擦电刺激能够诱导黑色素细胞膜去极化并提高细胞膜流动性,还促进了细胞对纳米颗粒的内吞,而对正常细胞的影响则较小。分子动力学模拟证实了电场可有效加速碳纳米颗粒穿透磷脂双分子层进入细胞,揭示了电刺激协同电活性纳米颗粒促进黑色素瘤铜死亡的机制。

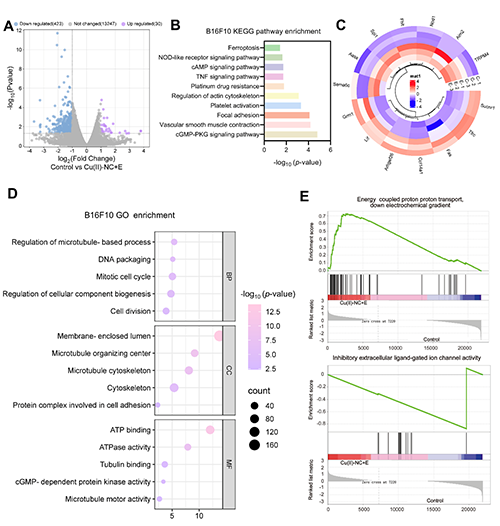

图五. Cu(II)-NC + E处理B16F10细胞后的RNA-seq分析

进一步对黑色素瘤细胞 B16F10进行RNA转录组学分析发现,在Cu(II)-NC NPs和电刺激共同作用下,细胞氧化应激和线粒体功能障碍相关信号的通路发生改变。

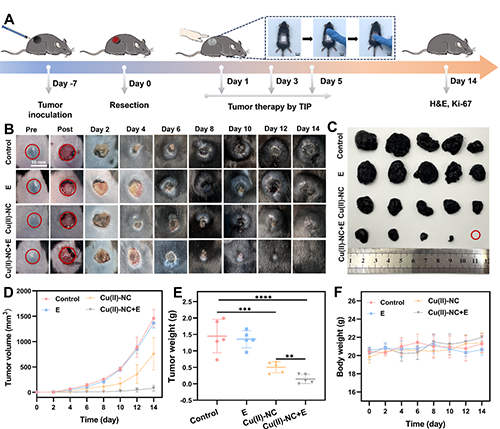

图六. 不完全切除B16F10肿瘤小鼠模型治疗评估

在B16F10肿瘤不完全切除小鼠模型中验证了TIP的疗效。治疗14天后,Cu(II)-NC+E组获得最佳治疗效果,创面基本愈合,肿瘤尺寸最小,H&E染色显示肿瘤细胞核碎裂、结构崩解,Ki-67阳性率显著降低,显示出有效抑制了肿瘤的术后增殖。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102088

- 浙江大学周民团队《Adv. Sci.》:吸入式纳米粒子诱导细菌铜死亡用于感染性肺炎治疗 2025-02-27

- 浙江大学周民/徐峰团队《ACS Nano》:基于锰增强细菌铜死亡的粘液渗透性局部递送策略用于细菌性肺炎治疗 2024-11-15

- 东华大学李静超 Angew:半导体聚合物纳米反应器通过超声触发级联乳酸消耗用于胰腺癌铜死亡-免疫治疗 2024-05-07

- 西北大学范代娣/惠俊峰/花秀夫团队 AFM:稀土激活多酶活性的解缠型水凝胶 - 构建黑色素瘤术后治疗闭环以逆转病理恶性循环 2026-01-13

- 仰大勇教授课题组 Angew:智能DNA水凝胶用于黑色素瘤免疫与光动力协同治疗 2024-02-23

- 浙江大学周民团队/叶娟团队《Biomaterials》:超声响应性复合纳米材料用于治疗脉络膜黑色素瘤的研究 2024-01-10