含油废水的处理是石油、化工、食品加工及制造业等众多行业面临的重大挑战。目前,具有可切换超润湿性的分离膜在油包水(O/W)或水包油(W/O)乳液的高效处理中展现出巨大潜力。但当前多数可切换膜的分离过程受限于制备复杂、成本高昂、基材选择有限以及润湿性切换不便等问题。然而,设计超润湿膜的关键挑战在于协调材料的微观结构与固有性能。例如,荷叶的自清洁效果源于微/纳米尺度的结构与表面的疏水角质层蜡。因此,如何利用常见材料并采用简便方法制备可切换超润湿膜,并合理阐释其润湿性响应机理,对于实际应用具有重要意义。

近日,日本神户大学先端膜中心Hideto Matsuyama(松山秀人)教授团队采用简单的一步相分离法,将商业化聚酰胺-酰亚胺(Torlon)制备成具有等级结构的多孔超润湿膜材料。该研究强调两亲性聚合物表面化学成分重组与膜表面等级多孔结构的协同作用,使得Torlon膜在未经后处理的情况下,实现水下超疏油与油下超疏水的自由切换,从而实现可切换的油水分离。

该研究成果以“Hierarchically Structured Porous Polyamide-imide Membrane for Switchable Emulsion Separation”为题,发表在《Advanced Materials》期刊上。论文第一作者为神户大学先端膜中心张朋飞助教,通讯作者为神户大学先端膜中心麦兆环助教和Hideto Matsuyama教授。

首先,通过优化铸膜液和凝固浴的组成,调控相分离过程,使Torlon膜形成多孔结构。FESEM图像显示,优化后的Torlon膜表面具有分层的微/纳米多孔结构(纤维表面布满珠状簇),其截面呈纤维状,且上下表面高度多孔,整体结构具备良好的连通性。接触角测试结果表明,Torlon膜在空气中表现出超亲水和超亲油特性。

图1:分层多孔 Torlon 膜的制备工艺和结构。

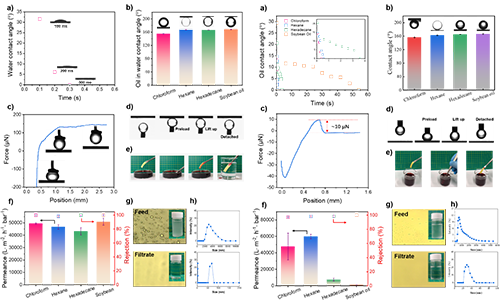

进一步研究发现,等级多孔Torlon膜在水下表现出超疏油性(166°),在油下展现出超疏水性(165°)。这种优异的润湿特性使其能够高效分离O/W和W/O乳液,且渗透通量较高,分离效率超过99%。例如,对于O/W乳液,Torlon膜的渗透通量达到50 000 L m?2 h?1 bar?1,分离效率超过99%;对于W/O乳液,膜同样表现出高渗透通量和优异的分离效率。此外,Torlon膜还具备低油粘附力和自清洁能力,能够有效抵抗油污染,保持稳定的分离性能。

图2:水下超疏油性与水包油乳液分离性能(左边)和油下超疏水性与油包水乳剂的分离性能(右边)。

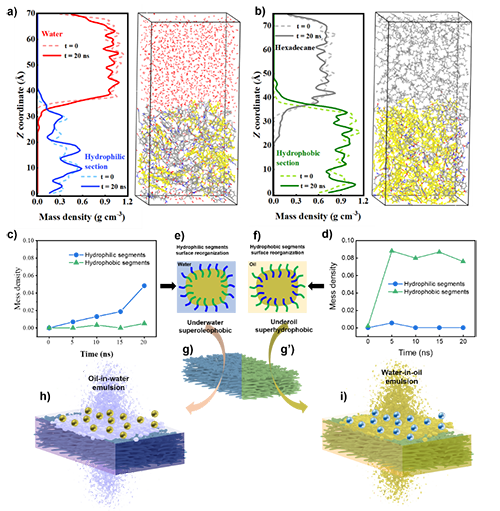

图3:Torlon 膜可切换润湿性的机理。

Torlon膜的可切换超润湿性主要归因于其表面等级多孔结构与两亲性聚合物的表面化学成分重组。分子动力学模拟和密度泛函理论计算进一步验证了这一机制。研究结果表明,在水/Torlon体系中,水分子与亲水链段相互作用,形成稳定结构;而在油/Torlon体系中,油分子与疏水链段相互作用,使亲水链段向膜内部收缩。在O/W环境中,亲水链段在膜表面形成致密的氢键网络,表现出亲水性;而在W/O环境中,疏水链段吸附于油相界面,表现出疏水性。同时,膜表面的等级多孔结构进一步增强亲水和疏水效应,使其达到Cassie状态,从而实现优异的超润湿性能。

此外,研究发现,等级多孔Torlon膜在原油/水乳液分离中同样表现出卓越性能。其水下原油接触角高达165°,对原油的粘附力极低。在分离过程中,渗透通量达到11 600 L m?2 h?1 bar?1,且经过500次循环粘附实验后,膜的粘附力仍保持在极低水平,展现出优异的抗原油污染性能。

图4:水下原油接触角,粘附性、乳液分离以及膜表面粘附力稳定测试。

本研究开发了一种基于商业化聚酰胺-酰亚胺(Torlon)的等级多孔超润湿膜,通过优化相分离工艺,实现了水下超疏油和油下超疏水的可切换润湿性。该膜在O/W和W/O乳液的高效分离中展现出高渗透通量和超99%的分离效率,同时具有优异的抗污染能力。分子动力学模拟与密度泛函理论计算揭示了其润湿性切换机理,为开发高性能、低成本的可切换超润湿膜提供了新的思路和实验依据。

原文信息:Hierarchically Structured Porous Polyamide-Imide Membrane for Switchable Emulsion Separation.

doi.org/10.1002/adma.202501092