近日,中国科学技术大学工程科学学院及人形机器人研究院的李木军研究团队提出一种复合冷场3D打印技术,成功制备具有高取向序参数和多元形变能力的近环境温度响应液晶弹性体(NAT-LCEs),并基于此开发了一种具有增强心率监测精度的腕带系统。该技术促进了软机器人技术、生物医学设备和可穿戴电子设备的发展。成果以"3D Printing of Near-Ambient Responsive Liquid Crystal Elastomers with Enhanced Nematic Order and Pluralized Transformation"为题发表在国际期刊《ACS Nano》上。

技术突破亮点

3000%性能飞跃

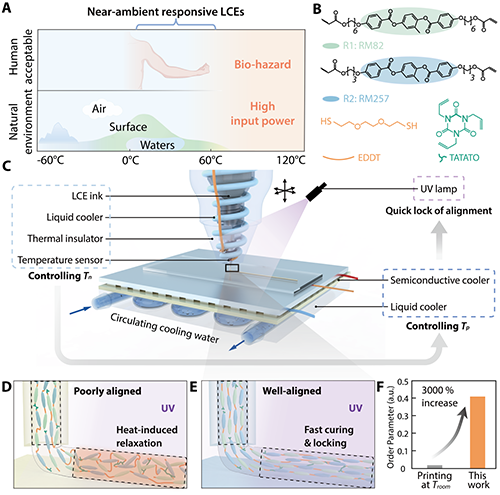

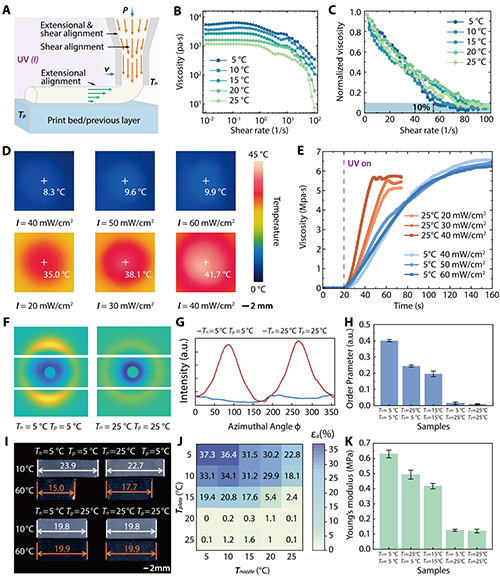

1.取向序参数提升3000%(0.013→0.406)

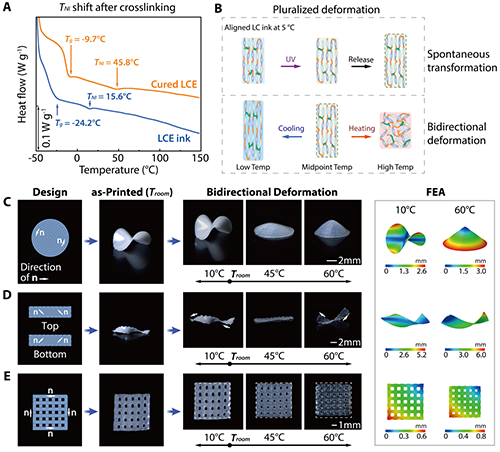

2.实现室温自发3D成型与双向形变

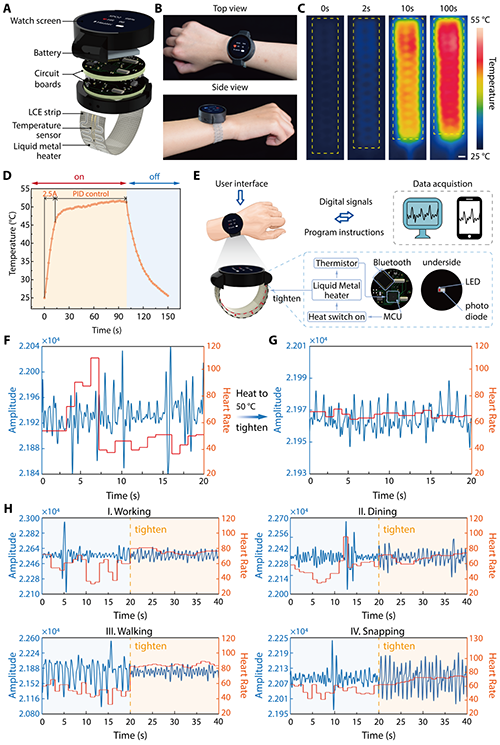

3.开发出能主动贴合皮肤的智能监测腕带

三大创新突破

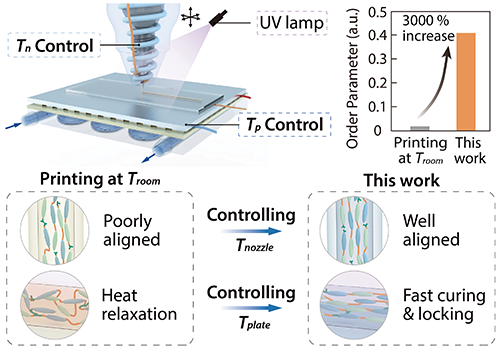

1.精准分子操控:通过5℃低温打印精确控制与锁定液晶基元排列

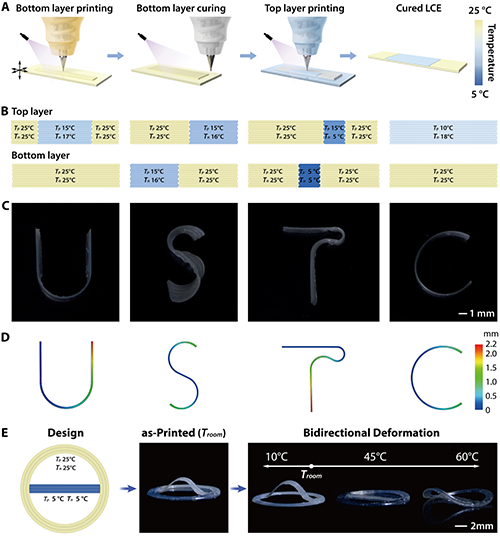

2.智能形变编程:打印结构可随温度变化呈现螺旋、鞍形、"USTC"字母等复杂变形

3.生物兼容应用:材料响应温度完全适配人体耐受范围

图1:复合冷场3D打印系统原理

图2. 温度对NAT-LCE材料性能的调控规律

图3. 可编程多元形变展示

图4:梯度性能智能材料制备

图5. 智能心率监测腕带系统

集成液态金属加热电路的LCE腕带展现可穿戴设备应用:PID温控系统使材料在50℃时产生收缩力,使腕带主动贴合手腕。实测数据显示,收紧状态下显著提高了测量精度并降低了噪声,1000次疲劳测试后性能无衰减。这项技术为可穿戴设备带来"自适应穿戴"新范式。

论文信息

标题:3D Printing of Near-Ambient Responsive Liquid Crystal Elastomers with Enhanced Nematic Order and Pluralized Transformation

期刊:ACS Nano

链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c15521

- 杭州师范大学刘俊秋/吴柏衡团队 Nat. Commun.:可编程驱动的Janus液晶弹性体纤维 2026-02-04

- 北京化工大学郭金宝教授团队 AFM:基于双动态共价网络的可回收液晶弹性体 - 用于多形态可持续应用 2026-01-12

- 李振教授团队 Adv. Mater.:刚柔并济 - 点亮弹性液晶高分子 2026-01-08