肠易激综合征(IBS)是一种以慢性或者反复发作的腹痛伴排便习惯改变为特征的功能性肠病,并缺乏形态学和生化标志的异常是一个缺乏器质性改变的临床综合征,其胃肠道症状常表现为腹痛,肠道习惯改变如腹泻或便秘、腹胀或肠道紧迫感,常伴随精神症状如焦虑和抑郁。IBS是一个全球性的问题,影响全球10-15%的人口,随着近年来人们生活节奏的加快、饮食结构的改变,神经、精神、感染因素所致的肠易激综合征发病率有上升趋势。当前治疗方法(如抗痉挛药、益生菌或饮食干预)效果有限,缺乏长期疗效和靶向性。IBS-D患者的药代动力学(如药物吸收和分布)因肠道动力紊乱而显著改变,导致口服药物(如肠溶胶囊)难以维持稳定血药浓度。

针对这一临床需求,浙江大学周民教授团队开发了一种创新的口服工程微藻生物系统(SP@MYnn),能够靶向肠道绒毛、抵抗胃酸、调节肠道微生物群,并通过肠道-脑轴改善多器官症状,用于治疗IBS,尤其是腹泻型IBS(IBS-D)。该系统通过将螺旋藻(SP)与杨梅素纳米颗粒(MYnano)结合,实现了对肠绒毛的特异性捕获与黏附,增强了抗胃酸能力和肠道滞留时间;其纳米涂层可提升杨梅素(MY)的溶解度与生物利用度,同时具备抗小肠细菌过度生长的特性。实验验证显示,SP@MYnn 能改善 IBS-D 患者的异常药代动力学,修复肠道屏障(如恢复紧密连接蛋白 ZO-1、Claudin-1),调节肠道菌群(富集乳酸杆菌等)和短链脂肪酸(如增加丁酸、减少异戊酸),通过肠 - 脑轴减轻内脏高敏感性、缓解焦虑等精神症状。

这项成果不仅拓展了螺旋藻用于药物载体的潜力,更开拓了其在精准医疗领域的应用。相关成果以《Microalgae-based Intestinal villi-targeting multistage biosystem for irritable bowel syndrome treatment》为题,近期发表在国际综合类期刊《Nature Communications》上,为肠易激综合征的临床防治提供了创新性的解决方案。

1.IBS-D致肠动力学与口服药物吸收紊乱;SP@MYnn多级系统的总体设计

研究首先利用GEO芯片数据对IBS患者的差异基因进行KEGG富集,提示神经—肌肉调节、分泌与吸收等通路显著异常,为“肠动力失衡—口服药物暴露不稳”的提供了证据(图1a–b)。在给药层面,作者制备MY粉末与肠溶胶囊并开展色谱-质谱检测与小鼠血药浓度评估(图1c–e),同时以FITC示踪比较不同载体的肠腔分布(图1f)。扫描电镜观察证实口服SP可在绒毛表面形成稳定黏附及靶向性(图1g)。在此基础上,团队提出“工程化微藻多级生物系统”模型:PLGA提升MY稳定性与分散性,SP提供绒毛靶向与益生学潜力,壳聚糖正电涂层在酸性环境下稳固结构并增强黏附与抗菌特性,三者协同应对IBS-D的药代与治疗双重挑战(图1h)。

图1:IBS-D 导致肠道运动障碍和药物吸收紊乱。

2.工程化微藻生物系统的合成与理化表征

材料学层面,MY被制备为纳米颗粒(MYnano),TEM显示规则纳米形貌,溶解度增强(图2a–c),扫描电镜证明了SP@MYnn的成功合成,UV-Vis与ζ电位进一步确证不同组分的光谱与表面电性特征(图2e–g)。将DiO标记的MYnano装配到SP表面(SP@DiOnano)后,3D成像测得SP本体直径约3779 nm,而纳米涂层外径可达11973 nm,提示强载药与高包被能力(图2h–i)。在模拟胃液(SGF)、小肠液(SIF)与结肠液(SCF)条件下,SP@MYnn在SGF中的稳定性显著优于SIF/SCF,符合“先耐受后释放”的口服递送逻辑。

图2:工程微藻生物系统的合成与表征。

3.体内分布以及粘附和抗肠道细菌过度生长(SICO)特性

SEM显示口服后肠内容物中的SP@MYnn随着消化而逐渐表面暴露,体内释放动力学与体外一致(图3a)。活体/离体器官荧光成像表明:与MYnano相比,SP装配显著延长肠腔滞留、扩大在肠道的分布范围(图3b–c),这与SP的绒毛靶向能力相一致。冷冻切片与细胞水平的共培养证实MYnano对肠上皮膜具有更强黏附;在IEC-6单层模型中,MYnano与SP@MYnn不破坏上皮电阻,且更容易被细胞摄取(图3d–f);石英晶体微天平(QCM)在“黏蛋白涂覆”条件下进一步定量证明MYnano对黏液层的更高黏附量;翻转肠囊实验在体外模拟了肠道绒毛捕获SP的特性(图3g–h)。此外,该系统还显示出抗SIBO的能力。

图3:体内分布、药物释放和表面特性

4.SP@MYnn 应对 IBS-D 的药代动力学并发症

在IBS-D模型中,墨汁推进实验显示肠推进过快;但在该动力紊乱背景下,SP@MYnn仍可维持更广的荧光分布面积与更高的腹部荧光保留,显示优于MYnano的在体滞留与覆盖。此外,在IBS-D状态下,通过荧光显微镜及扫描电镜再次证实了肠绒毛捕获特性(图4a–g)。组织与血液中的药物含量测定进一步表明:IBS-D状态显著影响MYnano的肠组织与血药浓度,而SP@MYnn几乎不受影响,提示该生物系统有效维持了药代动力学稳定(图4h–i)。

图4:生物系统应对肠道动力紊乱和药物吸收障碍

5.肠屏障重建

作者采用感染结合应激诱导的PI-WA模型构建IBS模型(图5a)。在多标记免疫与组织学层面,SP@MYnn显著恢复杯状细胞黏蛋白MUC-2、紧密连接蛋白ZO-1与Claudin-1表达,HE与AB-PAS证实上皮结构与分泌改善(图5b–g)。FITC-葡聚糖的摄取水平与血清LPS水平均显著下降,提示通透性降低;行为与排便指标(WAS期间粪便数与含水量)亦获改善(图5h–k)。

图5:SP@MYnn 的肠道屏障修复功能

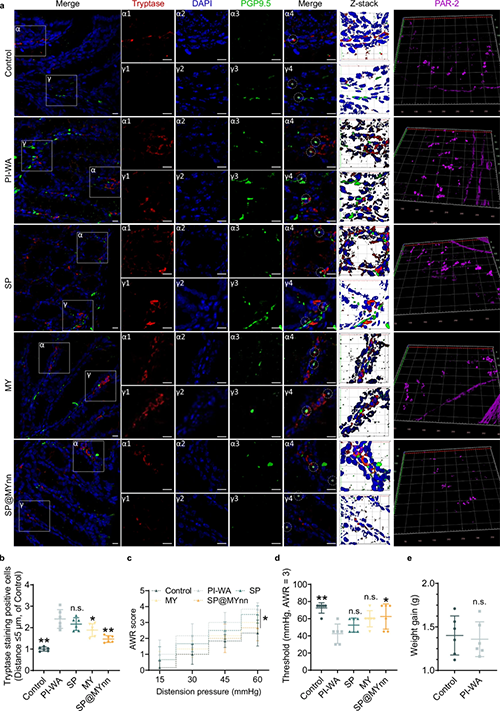

6.肠道组织微环境的调控

在结肠组织中,SP@MYnn显著降低靠近肠道神经纤维5 μm范围内的类胰蛋白酶阳性肥大细胞数量,并下调PAR-2通路活化(图6a–b);相应地,直肠扩张诱发的腹壁回缩反射(AWR)评分下降、痛阈上升,提示内脏痛觉高敏得到抑制(图6c–d)。

图6:SP@MYnn 抑制由肥大细胞激活引起的内脏超敏反应。

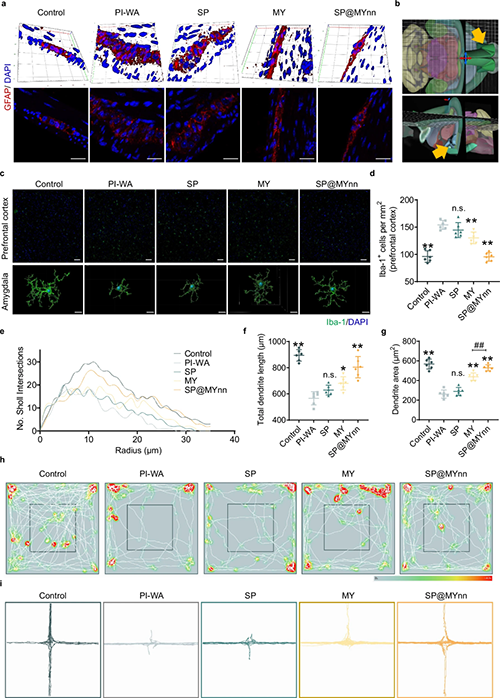

7.改善精神症状

首先是肠道的胶质细胞增生在SP@MYnn的作用下有所缓解(图7a)。IBS-D常伴发焦虑与认知受损,研究发现IBS-D在前额叶皮层、杏仁核的小胶质细胞处于活化状态,而SP@MYnn较MY具有更显著的逆转效应,并下调CSF-1R与MHCII等激活标志(图7b–g)。行为学上,旷场实验显示运动减少与中心区停留时间下降的焦虑表型,SP@MYnn有效治疗了这一点;在高架十字迷宫中,SP@MYnn组动物开放臂探索时间与进入次数增加;新物识别测试中,SP@MYnn应用增强了对新物体探索,提示认知改善(图7h–i)。

图7:SP@MYnn 对精神症状的调节作用

8.SP@MYnn 通过脑-肠轴实现多系统治疗

在脊髓L6-S1背角,小胶质的形态学激活与脑组织一致,SP@MYnn同样有效逆转(图8a–b)。代谢组学提示PI-WA组中己酸、异丁酸、异戊酸等显著升高,而SP@MYnn组中丁酸获得了显著富集。此前,异戊酸被报道与IBS-D相关,而丁酸的“抗神经炎症/肠脑信号介导”作用获得多项研究支持。在采用抗生素构建伪无菌小鼠后,SP@MYnn在行为学与组织学上的神经治疗效应显著衰减,提示肠道微生态代谢物在疗效中具有必要性贡献(图8c–h)。

图8:SP@MYnn对脑-肠轴的影响

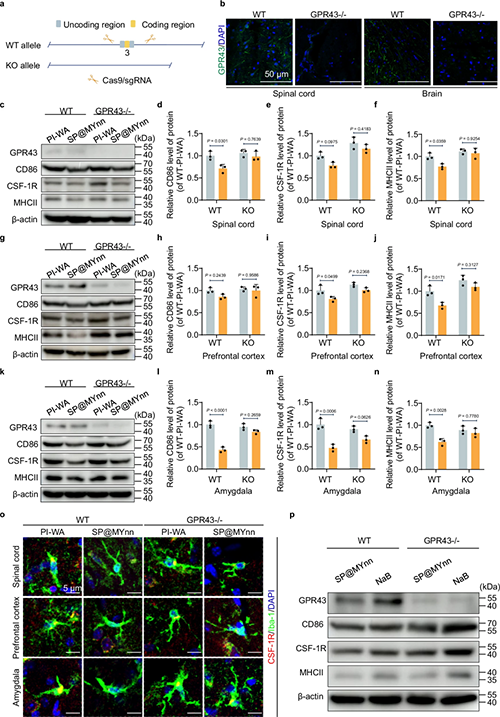

9.SP@MYnn 通过短链脂肪酸调节脑-肠轴

为验证SCFAs在中枢环路调控中的受体依赖性,研究构建GPR43敲除(KO)小鼠与KO的BV-2小胶质细胞。野生型(WT)动物中,口服SP@MYnn显著下调脊髓、前额叶、杏仁核的CD86、CSF-1R、MHCII等微胶质活化标记;而在GPR43 KO动物中,上述下调不再显著,仅保留少许MY本身的效应。细胞学层面的KO-BV-2亦验证了这一受体依赖关系,确立“SCFAs-GPR43-小胶质”轴在疗效中的关键地位。

图9:SP@MYnn 通过短链脂肪酸调节脑-肠轴。

该研究以微藻的多级工程化设计,破解了IBS-D口服治疗的“动力学—屏障—吸收—多器官协调”难题:在材料层面实现耐胃酸与绒毛靶向功能,在药代动力学上削弱IBS-D对口服给药的干扰,在组织器官层面重建肠屏障、抑制肥大细胞驱动的内脏高敏,在调控肠道微生态的基础上通过肠—中枢神经系统轴降低小胶质活化并改善焦虑/认知表型;更以GPR43 KO动物与细胞学证据,为功能性胃肠疾病的跨系统精准治疗提供了工程策略与机制依据。

论文第一作者为浙江大学博士生叶佳辉,浙江大学周民教授为论文的通讯作者。上述研究得到了国家重点研发计划项目等基金项目的大力支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62360-2