聚对苯二甲酸乙二酯(PET)作为一种重要的代表性聚酯材料,目前年产量已超过7000万吨,被广泛应用于一次性产品。由于PET的使用周期较短且常被随意丢弃,这导致了严重的环境问题。尽管传统化学回收方法能够将PET分解为单体并重新聚合为新材料,但该过程存在工艺复杂、成本高昂以及聚合物转化效率低等问题。随着环保标准的日益严格,开发适用于PET类聚酯材料的新型、可规模化应用的闭环回收工艺已成为当务之急。

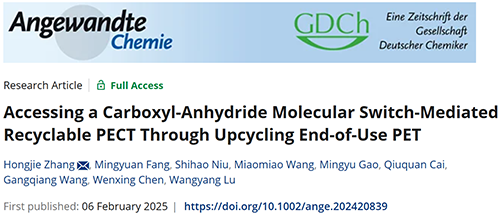

图1 本工作反应机理

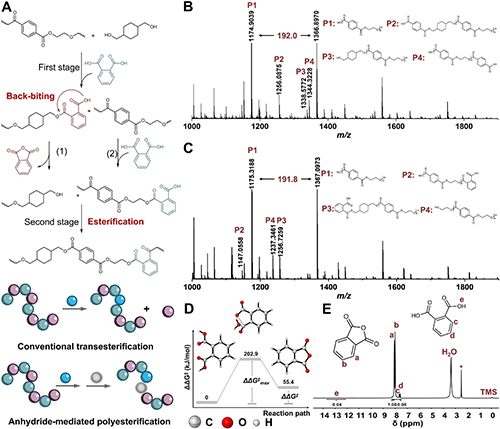

图2 相关应用探究

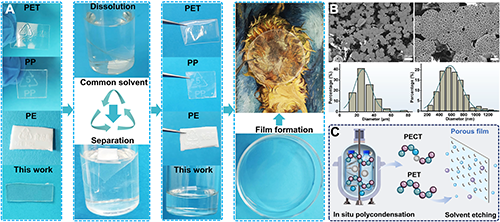

图3 解聚和再聚

本论文的第一通讯单位是浙江理工大学生物基纤维材料全国重点实验室。浙江理工大学的张洪杰特聘研究员、吕汪洋教授以及广东精细化工实验室的蔡秋泉副研究员为本文的共同通讯作者。本研究得到了多项基金的支持,包括国家自然科学基金、浙江理工大学启动经费、浙江大学高分子合成与功能构造教育部重点实验室项目、广东省基础与应用基础研究基金、广东省科技创新战略专项等。感谢浙江大学高分子分析测试中心的倪旭峰副教授、周鹏博士以及梅轶轩老师在聚合物结构分析方面给予的协助。

张洪杰,理学博士,毕业于浙江大学高分子科学系,2023年加入浙江理工大学材料科学与工程学院进行全职研究工作。主持国家自然科学基金、浙江省自然科学基金以及浙江大学重点实验室等多项科研项目。近五年,专注于缩聚合成领域的研究工作,旨在优化缩聚工艺,并开发高性能、功能化且可循环利用的缩聚物材料。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202420839

- 浙江大学朱蔚璞教授 Adv. Mater.:废旧PET无催化剂无溶剂升级回收制备可生物降解塑料 2024-09-03

- 四川大学王玉忠院士团队 Angew VIP论文:PET化学升级回收制备抗紫外新材料 2023-12-11

- 浙大梅清清课题组 CEJ:香蕉皮提取物绿色回收废旧PET 2023-09-06

- 青科大沈勇/李志波团队 Angew:双官能团环内酯化学选择性开环聚合制备可循环聚酯材料 2022-06-15

- 青科大沈勇/李志波团队Angew:生物基δ-己内酯快速可控聚合制备可循环聚酯和热塑性弹性体 2022-02-17