过去二十年来,以锂离子电池为代表的可充电电池在能量密度方面取得了巨大的突破。然而,由于传统液态电解质在面对苛刻的电极反应(强氧化还原性环境)和温度变化时存在化学/电化学不稳定性,它们在正常工作温度范围(–20 ℃至55 ℃)之外的安全性和服役寿命仍面临严峻挑战。

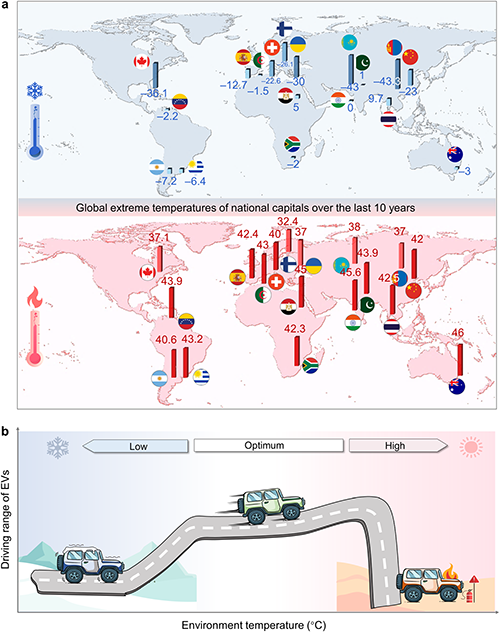

图1.全球极端温度引发的电动汽车续航里程焦虑和安全问题示意图

图2.基于液体、凝胶和全固态电解质体系实现宽温域二次电池相关研究工作的年度发表情况

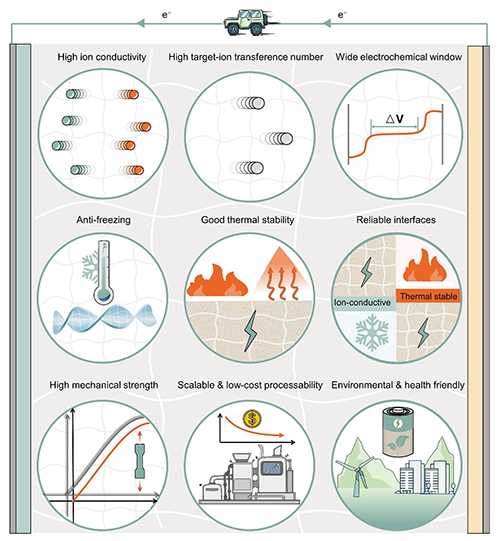

图3. 宽温域二次电池对电解质的关键需求

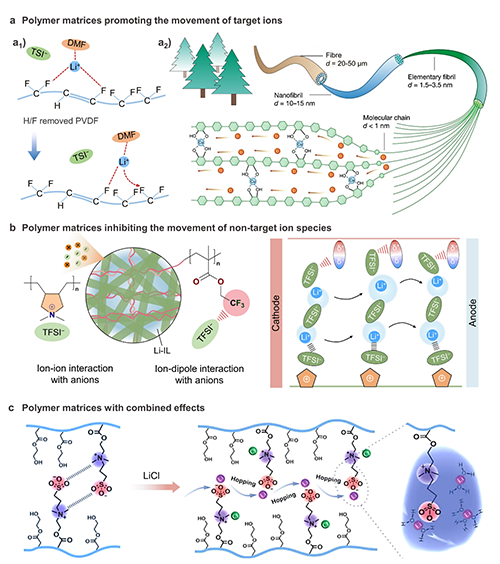

图4. 基于聚合物骨架结构设计调控离子溶剂化行为和迁移方式的3种常见策略

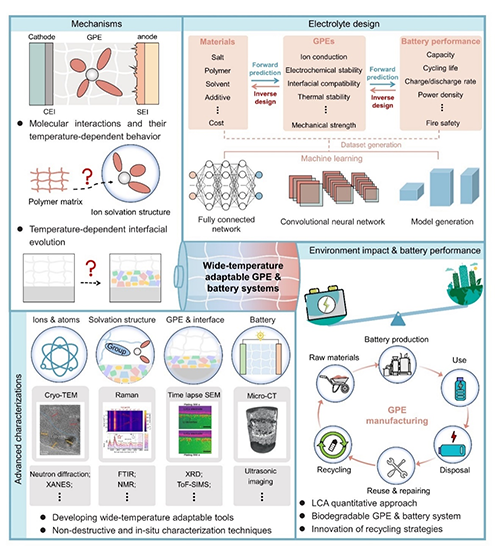

图5. 宽温凝胶电解质的变革发展方向展望

原文:Gel Polymer Electrolytes for Rechargeable Batteries toward Wide-Temperature Applications. Chem. Soc. Rev., 2024. (DOI: 10.1039/d3cs00551h)

原文链接:https://doi.org/10.1039/d3cs00551h

陈朝吉教授简介:武汉大学资源与环境科学学院教授,环境科学与工程系副系主任,武汉大学-达雅生物基环境友好新材料联合研发中心主任,新型功能涂层材料湖北省工程研究中心主任,武汉大学X-Biomass课题组负责人。长期从事生物质材料(木材、竹材、纤维素、甲壳素等)的多尺度结构设计、功能化及高值利用方面的研究,致力于以天然材料解决可持续发展面临的材料-能源-环境挑战。在Nature、Science、Nature Reviews Materials、Nature Sustainability等杂志发表学术论文100余篇,总引用27,000余次,H因子90,超过五分之一的论文(41篇)入选ESI高被引论文,13篇(曾)入选热点论文。获科睿唯安“全球高被引科学家”(2021-2023连续三年入选材料科学领域)、斯坦福大学“全球前2%高被引科学家”终身影响力榜单、麻省理工科技评论亚太区“35岁以下科技创新35人”、“中国化学会纤维素专业委员会青年学者奖”、“中国新锐科技人物卓越影响奖”、阿里巴巴达摩院“青橙优秀入围奖”、“R&D 100 Awards”、“全国百篇最具影响国际学术论文”等荣誉。担任The Innovation Materials学术编辑,The Innovation、Research、SusMat、Environmental Science & Ecotechnology、Green Carbon、Batteries、Molecules等杂志编委/青年编委,以及中国化学会纤维素专业委员会委员。

- 上海工程技术大学宋仕强团队 AM:应变诱导离子通道排列与温度激活离子门控实现超高电导增强-打造宽温域、高韧性全固态离子弹性体 2025-11-30

- 大连理工蹇锡高、胡方圆/东北林大张天鹏 Nat. Commun.:具有宽温域自适应能力的电场驱动粘结剂用于锂硫电池 2025-09-01

- 武汉大学陈朝吉/余乐 Natl. Sci. Rev.:可回收电凝胶化生物大分子水凝胶电解质助力可持续宽温域锌金属电池 2025-08-11

- 哈工大张乃庆教授团队 Angew:- 70℃工作的“抗冻”水系锌离子电池 2025-10-06

- 四川大学李忠明/周生洋/杨红丽 Adv. Sci.:低溶剂化的柔韧纤维素凝胶电解质 2025-08-01

- 浙理工胡毅教授 ESM:一种具有β-折叠结构定向界面的仿生水凝胶电解质,用于无枝晶柔性锌离子电池 2025-07-28

- 东华大学廖耀祖/吕伟课题组 Angew:D-A型COF异孔工程构建高倍率锂离子电池正极材料 2025-09-07