振动与冲击引发的机械损伤不仅会缩短设备寿命、产生噪音,甚至可能危害人体健康。传统阻尼材料主要依赖玻璃化转变温度(Tg)附近的粘弹性能,在低温环境中阻尼性能骤降,难以满足复杂应用需求。虽然低Tg聚合物可适应低温环境,但在常温下往往力学性能较弱,难以提供足够的结构支撑。面对瞬时冲击场景,材料需具备较高模量以有效抑制形变并防止结构失效,然而常规提升模量的方法通常会牺牲阻尼性能。此外,传统的复合增强或各向异性结构设计虽可在一定程度上改善性能,但制备复杂、集成度低,且热稳定性有限。因此,如何开发在宽温域内同时具备优异阻尼性能与高机械强度的高性能材料,仍是一项极具挑战性的研究课题。

近日,香港中文大学(深圳)张祺副教授课题组成功研发出一种具备超宽温域适应性、高阻尼性能与突出机械强度的创新材料——装甲聚合物流体凝胶(Armored Polymer-fluid Gels,APFGs)。该成果为长期困扰电子设备、工业减震与人体运动防护等领域的阻尼与力学性能难以兼顾的问题提供了全新的解决思路与材料方案。

材料设计

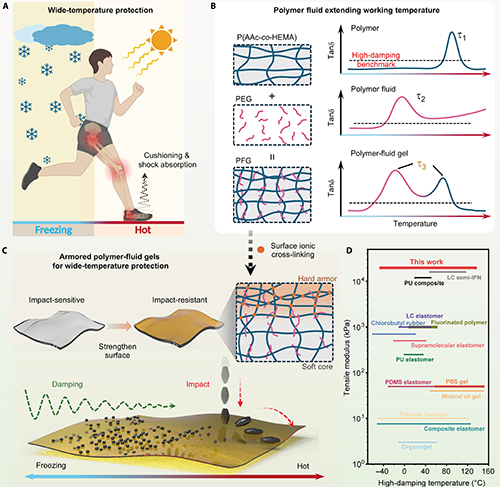

传统聚合物材料在应对振动与冲击时长期面临阻尼温域窄和“高阻尼必然伴随低强度”的困境,限制了其在极端温度下的应用(图1A)。研究团队通过梯度结构,创新提出“装甲-核芯”非对称结构(图1)。该材料以柔性聚合物流体凝胶(PFG)为核芯,采用丙烯酸(AA)与甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)在聚乙二醇(PEG)中形成的三维网络,其中PEG通过与聚合物链的氢键作用,既塑化网络保持低温链段运动能力,又通过高温下的流体蛇行运动(reptation),以达到超宽温域的阻尼效果(图1B)。表面装甲层则通过Fe3?离子渗透与羧基的配位交联,形成梯度增强结构(图1C)。APFGs首次实现从-45°C到135°C极端温域内损耗因子(tanδ)始终高于0.5,同时拉伸模量提升至20MPa的颠覆性性能,在适用温域-模量图谱中开辟出全新性能区间(图1D)。

图1. APFG材料分子与结构设计及性能。

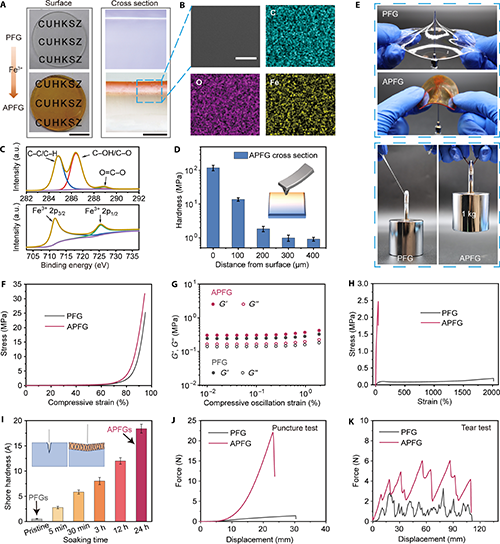

微观奥秘

研究团队通过宏观和SEM,红外光谱学,XPS等多种表征方法证实了Fe3+离子扩散和与羧基的配位交联机制(图2A-C)。纳米压痕测试显示(图2D),表面160微米厚的装甲层硬度达119.7MPa,向内深入则硬度梯度递减,最终与核芯的0.9MPa柔性区衔接。这种“外刚内柔”的梯度设计,有效提高了材料的拉伸模量、抗穿刺、耐撕裂的机械性能(图2E, H,J-K)。重要的是,此设计也保留了柔软核芯的宽温域耗能特性,以此实现双优性能(图2F-G)。制备工艺方面,研究团队开发出可规模化推广的“一步浸泡法”:通过调节Fe3+溶液浓度(0.5-2 mol/L)和浸泡时间(5分钟至24小时),可精确控制装甲层厚度。该工艺兼容 3D 打印与注塑等成型技术,能够高效制备复杂拓扑结构的阻尼器件。

图2. APFG结构与表征及力学性能测试。

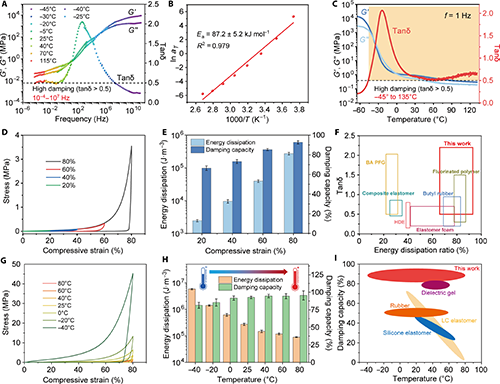

性能验证

通过动态力学测试和时温等效(TTS)分析,结果显示材料在10-4-107Hz频率下,-45-135°C温度区间中保持着高阻尼效果(tanδ>0.5),同时聚合物PEG对链段运动的调节效果赋予了材料较低的松弛活化能(图3A-C)。循环压缩测试表明(图3D-E),材料在大形变下的能量耗散效果极佳,在80%应变下的能量耗散密度达272.7kJ/m3。此外,材料在宽温域下依然保持极高的能量耗散比,在-40-80°C下能量耗散均在80%以上,在零下40°C的低温环境中,APFGs展现出惊人的能量吸收能力(图3G-H)。较传统阻尼耗散材料,APFG在宽温域下的耗散效果有显著优势(图3F,I)。

图3. APFG材料阻尼与能量耗散性能在宽温域下的表现。

应用展示

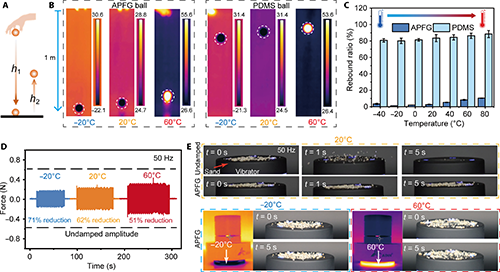

不同温度下的下落-回弹效果研究显示,在-20,20,60°C下材料回弹率均低于10%,最低回弹率仅1.25%,远超PDMS材料(图4A-C)。振动实验显示(图4D),装有APFGs阻尼层的振动源在-20°C环境下可将50Hz振动幅值衰减71%。在APFG的阻尼效果下,沙粒在振动平台上可有效保持稳定(图4E)。研究团队进一步通过电路板保护和阻尼鞋垫应用展示了APFGs的性能。在电子防护领域(图5A-C),采用APFG封装保护的电路板经受50Hz持续振动20小时后仍保持功能完好,而未防护设备在7小时内即出现损坏;受保护的电路板可有效阻挡外部冲击,相较于无装甲状态下明显提升了保护效果(图5D-E)。

模拟外源振动下的运动传感测试中,材料可用作阻尼鞋垫,可使运动传感器的信噪比从2.5提升至5.7(图5F-H),为运动监测系统在颠簸路况下的稳定运行提供保障。在模拟人体关节冲击的实验中(图5I-K),APFG鞋垫在-18°C低温下使跑步冲击力峰值降低40%,跳跃冲击峰值衰减达到33%,突破现有运动护具的低温失效瓶颈。

图4. APFG材料回弹测试表现与振动耗散性能。

图5. APFG材料用于电子器件保护与人体运动的保护和传感。

该研究成果以“Armored Polymer-fluid Gels with Integrated Damping and Impact Protection Across Broad Temperatures”为题发表于Science Advances期刊,该论文的第一作者为香港中文大学(深圳)理工学院博士生陈国庆,通讯作者为香港中文大学(深圳)理工学院张祺副教授和访问学者王镇武博士(现为哈佛医学院博士后)。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv5292

- 暂无相关新闻