近日,南京工业大学药学院高兵兵副教授团队在国际知名材料科学学术期刊《Advanced Functional Materials》(IF=19.00)发表“Rolling Stone Gathers Moss: Rolling Microneedles Generate Meta Microfluidic Microneedles (MMMs)”的研究成果,该团队报道了基于滚动微针制备仿生超结构微流体微针芯片(MMMs)用于高效伤口管理的最新研究。作者采用商品化滚动微针实现双面渗透和图案化设计,它既能用于制备微针,又可以构建三维多层微流体通道。这种制备方法具有快速简便高效的优势,该生物启发的MMMs贴片的不仅在伤口管理,而且在临床给药、POCT等领域都具有巨大的发展潜力。南京工业大学药学院硕士二年级研究生周钱(研究生国家奖学金获得者)为第一作者,高兵兵副教授为该论文的唯一通讯作者。

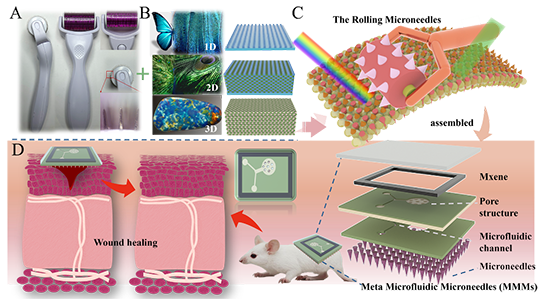

图1. 超结构微流体微针(MMMs)用于智能伤口管理(包括运动传感、生化分析和伤口愈合)的示意图。A.实验中使用的商品化滚动微针正面,侧面和细节图。B.受生物启发的1D,2D和3DPCs。C滚动微针制备基于PC膜的微流体微针示意图。D在伤口愈合的应用示意图及多层结构示意图。

作者提出了利用商品化的滚动微针(RMNs)在膜上生成超结构模板的方法,制备出多功能集成的微流体芯片(MMMs)(图1)。通过在所需位置直接使用滚动微针实现双面渗透和图案化设计,它既能用于制作微针,又可以构建三维多层微流体通道。利用制作出来的微流体微针贴片最终实现了全面的伤口管理。

1.滚动微针

图2. MMMs 贴片的制作过程和表征。(A) 在 PDMS 模具上滚动 RMNs 后剩余孔的示意图。拉伸模具后,分别填充丝纤维蛋白溶液和EPC单分散纳米粒子。干燥后,用 RMNs穿孔,最后得到不同材料的带孔 的MNs贴片。(B) (i) RMNs 的头部和针细节的正面和侧面示意图(比例尺:25 mm)。(ii) 示意图仅显示 MNs 和特定局部细节。(iii) 示意图仅显示单侧孔及其局部细节。(iv)同时显示 MN 形态和孔及其局部细节的示意图(从 ii 到 iv;比例尺:500 μm)。(C) 使用 RMN 进行轧制的图案示意图分别为 "A"、"F"、"M"、"十"、"N"、"K"、"#"和 "一"(比例尺:15 毫米)。

2.MMMs上的生物传感器

图4 MMNs 敷料对表皮伤口的活体治疗评估 (A) 不同组别在 0、3、5 和 12 天的代表性照片和伤口轮廓。(比例尺:6 毫米)(平均值 ± SD;n = 6)。(B) 不同组伤口的 HE 染色和 Masson 染色;红色箭头表示伤口边缘(比例尺:6 毫米)。(C) PC 的荧光对 IL-6 和 CRP 不同处理时间的反应(i)。它们的荧光强度比较见 (ii)。(D) 伤口面积的量化(平均值 ± SD;n = 6)。(E) CT26 细胞的活/死染色图像。

综上所述,该研究受生物启发使用了 RMNs 设计基于PC的新型 超结构微流体微针(MMMs) 贴片。以轴向阵列排列的 RMNs 作为简便的微针设计模板,同时在 PC 膜上进行了图案化设计促进了双面渗透,形成了3D超结构微流体通道。与PC 膜的结合,可以产生独特的结构色和荧光增强作用。作者对小鼠伤口中的炎症因子(如 IL-6 和 CRP)进行的实时监测证明了 MMMs 贴片在伤口管理和生物医学应用方面的潜力。本研究在流体控制方面实现了突破,为临床给药和护理点检测的应用提供了新的可能性。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202316565

- 华科大朱锦涛、张连斌教授团队 Adv. Mater.:全药物玻璃态微针实现瞬时透皮给药 2025-09-19

- 常州大学王建浩教授团队《Acta Biomater.》:纳米复合微针治疗雄激素性脱发研究取得新成果 2025-05-23

- 东南大学葛丽芹教授课题组《ACS AMI》:微波响应工程化血小板微针贴片用于肿瘤深层渗透和精准治疗 2025-02-26

- 南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性 2026-02-09

- 武汉大学刘兴海教授团队《Small》:仿生超韧快速响应水凝胶 2026-02-02

- 仿生“阴阳耦合”+ 多尺度纳米限域效应!上海交大黄小彬团队 AFM:研发高性能光热滑爽聚脲防除冰涂层-为户外设备抗冰提供新思路 2026-01-31

- 复旦大学徐凡教授团队 Sci. Adv.:可视化可编程拟液晶超结构 2025-10-04