铁死亡(ferroptosis)是一种铁依赖的以细胞内活性氧(ROS)和脂质过氧化物(LPO)累积为特征的新型程序性细胞死亡。结直肠癌的铁死亡治疗通常受限于细胞内H2O2浓度有限、内源性H2S含量高且还原性强、芬顿反应速率相对较慢。

南方医科大学沈折玉教授课题组长期聚焦于MRI造影剂及其肿瘤铁死亡治疗应用研究,在近期工作基础上(Small 2022, 18, 2202705; Nano Letter. 2021, 21, 9551-9559; Small 2020, 16, 1906870; Biomaterials 2020, 235, 119783; Nat. Commun. 2019, 10, 1241; Small 2019, 15, 1903422; ACS Nano 2018, 12, 11355-11365; Adv. Mater. 2018, 30, 1803163; ACS Nano 2017, 11, 10992-11004),沈折玉教授课题组提出了一种铁死亡-钙死亡循环加速的新策略,成功应用于MRI引导的结直肠癌治疗,取得了良好的治疗效果。具体地,基于MRI造影剂FGNPs纳米粒,成功设计并制得了一种复合纳米粒FGNPs@TA-Fe/Ca,该纳米粒利用单宁酸与金属离子(钆、铁和钙)螯合的特性,使得铁和钙在FGNPs纳米粒表面形成网状结构。利用肿瘤微环境(TME)和内涵体酸性条件,使得铁离子和钙离子在细胞内释放,产生铁死亡和钙死亡及其循环加速,即:钙死亡使线粒体失活,加速ROS的产生,从而促进铁死亡;铁死亡通过LPO破坏细胞膜,促进Ca2+胞外分泌,促进细胞膜生物矿化,从而加速钙死亡(图1)。因此,结直肠癌细胞在铁死亡-钙死亡循环加速的“飓风”推动下,实现了高效抑制。同时,FGNP@TA-Fe/Ca具有非常高的纵向弛豫率(r1, 44.00 mM-1 s-1, 3.0 T),实现了结直肠癌治疗的MRI可视化。该研究成果以“Cycloacceleration of ferroptosis and calcicoptosis for magnetic resonance imaging-guided colorectal cancer therapy”为题发表于Nano Today 47 (2022) 101663(影响因子18.962)。

图1. 纳米粒FGNP@TA-Fe/Ca的构建及其作用机理示意图

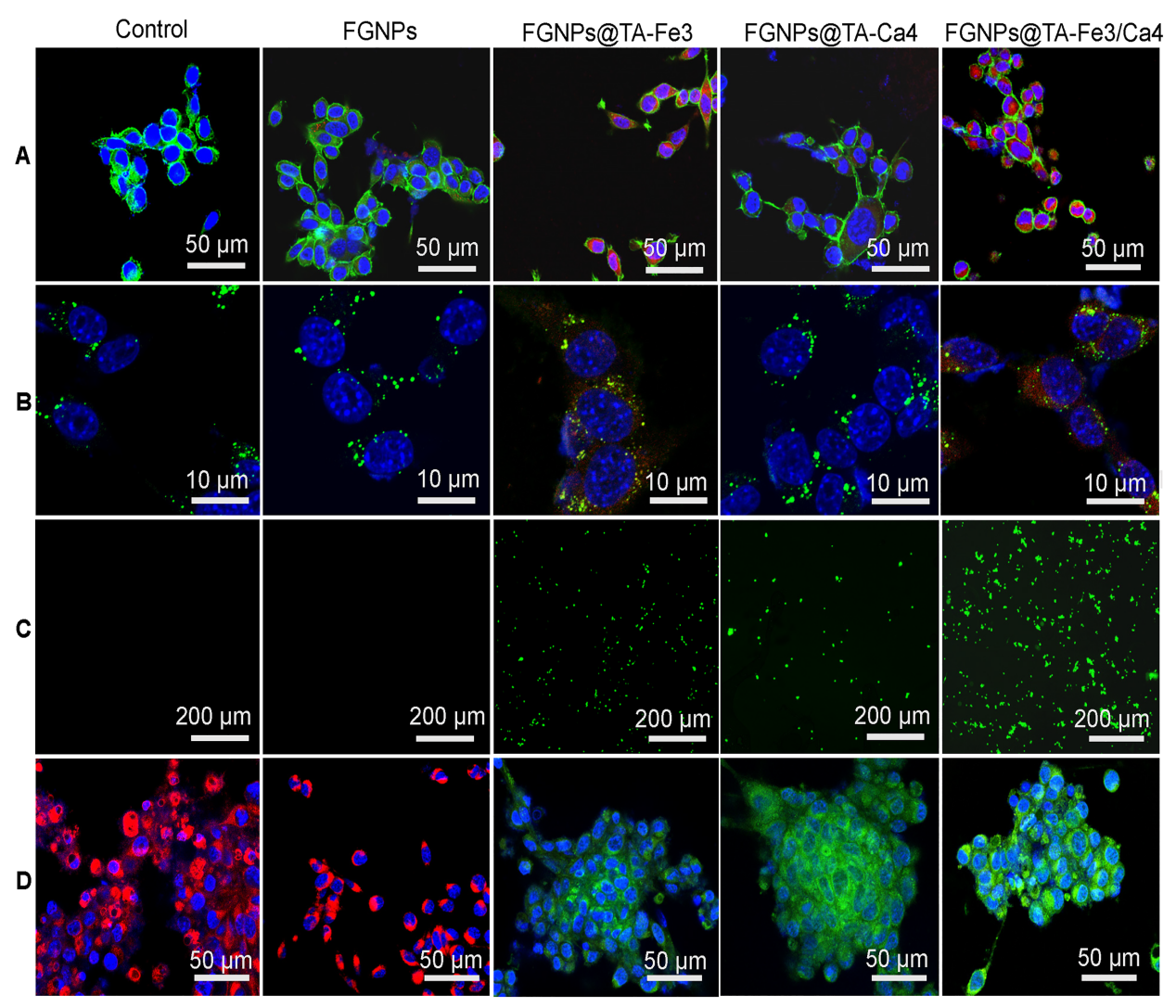

通过检测铁死亡发生过程中纳米粒的摄取、二价铁的释放、ROS的产生,LPO的积累等,对于纳米粒FGNP@TA-Fe/Ca诱导肿瘤细胞铁死亡的机制进行了研究。发现其可以降低细胞中GSH的水平,诱导细胞产生大量ROS,抑制细胞中GPX4的酶活性,增加细胞中LPO的累积。上述的标志物变化均可以被铁死亡抑制剂抑制,进一步确定了FGNP@TA-Fe/Ca纳米粒引起肿瘤细胞死亡的途径为铁死亡(图2)。

图2. 纳米粒子FGNP@TA-Fe/Ca诱导铁死亡的机理研究

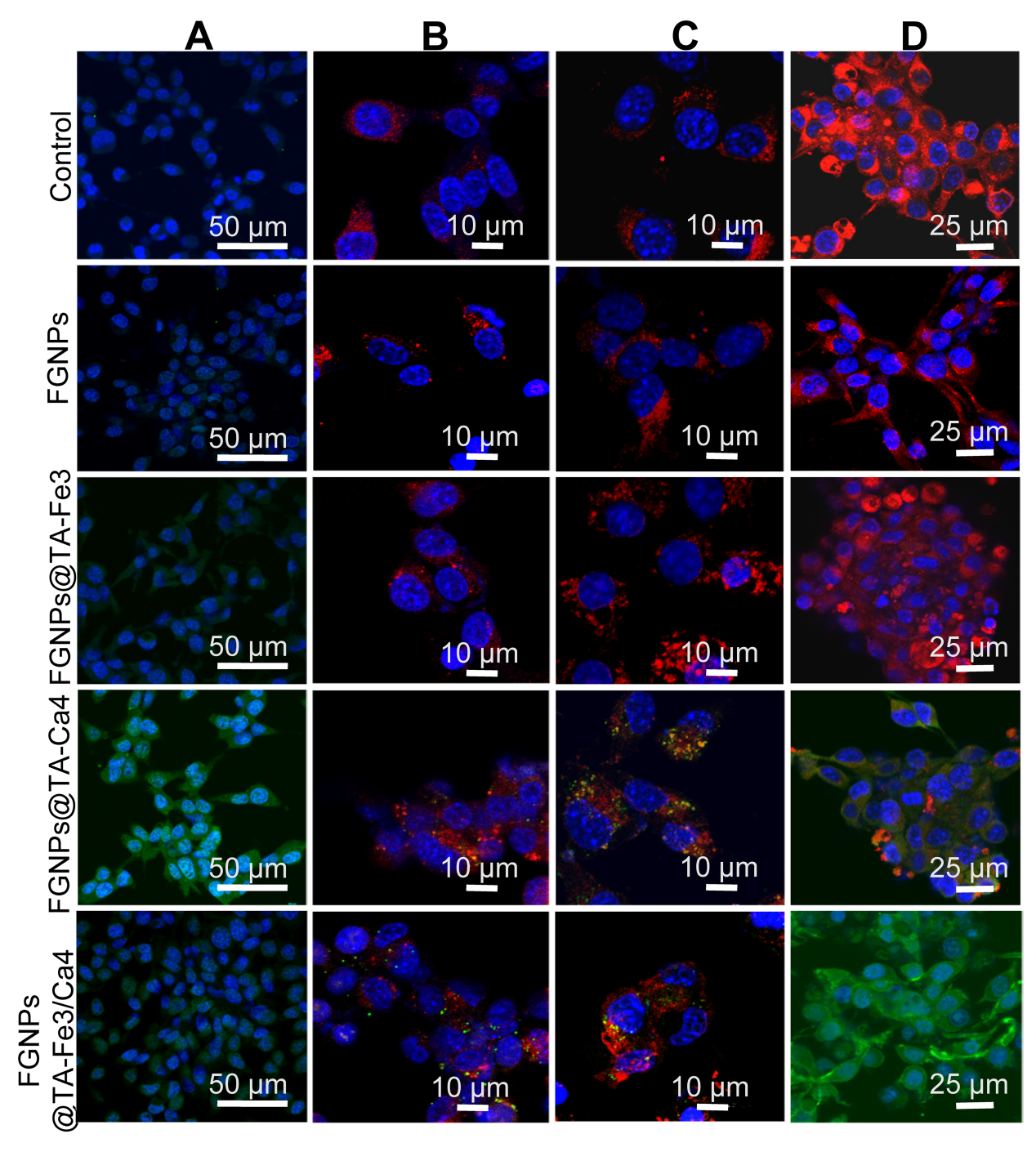

图3. 纳米粒子FGNP@TA-Fe/Ca诱导钙死亡的机理研究

CT26荷瘤小鼠尾静脉注射FGNP@TA-Fe/Ca(Fe剂量为5.0 mg/kg)的MRI图像中,肿瘤MRI信号增强并在3 h到达峰值,表明FGNP@TA-Fe/Ca能有效增强肿瘤MRI对比度(图4)。另外,体内治疗结果表明,FGNP@TA-Fe/Ca能有效抑制肿瘤生长,而对正常组织的毒副作用很小(图5)。

图5. 实验小鼠体内的体内治疗评价

南方医科大学博士后郭帅为本文的第一作者,南方医科大学沈折玉教授和中科院宁波材料所吴爱国研究员为本文的共同通讯作者。这项工作得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、浙江省自然科学基金和广州市重点研发计划等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.nantod.2022.101663

- 烟台大学/潍坊中医药产研院陈大全教授团队 JCR: 仿生活性氧/氮纳米清除剂抑制“铁死亡风暴”调节免疫靶向急性肾损伤 2025-01-10

- 南方医大沈折玉教授 Biomaterials: 中空介孔三氧化二铁纳米药物介导的瘤内Fe3+/2+循环催化用于大肿瘤铁死亡治疗 2024-11-01

- 南华大学喻翠云/魏华/张海涛团队 JNB:调控组氨酸磷酸酶-铁死亡串扰 - 用于肝细胞癌高效治疗及其机制的研究 2024-10-18

- 浙江大学王立教授/俞豪杰教授团队 Mater. Horiz.:用于磁共振成像的氮氧自由基造影剂的研究进展 2025-02-09

- 东华大学史向阳/沈明武团队 Acta Biomater.:仿生含铜纳米凝胶用于磁共振成像引导的肿瘤化疗-化学动力学治疗-免疫治疗 2024-10-03

- 东南大学葛丽芹教授/刘玲教授《ACS AMI》:可变形磁性液态金属纳米平台用于细胞内药物递送和磁共振成像引导微波热化疗 2024-02-26