近日,西南大学孙现超教授、黄进教授与法国国家科学研究中心(CNRS)Alberto Bianco 教授合作,在材料科学顶级期刊《Advanced Functional Materials》(中科院一区TOP,IF=19)、生物学顶级期刊《Plant Biotechnology Journal》(中科院一区TOP,IF=10.5)以及农林科学顶级期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》(中科院一区TOP,IF=6.2)上发表系列研究成果,系统报道了离子型纳米农药在植病害防控中的重要进展。研究深入揭示了不同离子型纳米农药的抗病原机制及其诱导植物抗性的分子机制,为绿色高效植物保护提供了新策略。

植物病害广泛存在于全球各类作物中,每年造成约10%~20%的农作物减产,据联合国粮农组织估计,全球每年因此损失超过2200亿美元,严重威胁粮食安全与农业经济的稳定发展。随着气候变化和农业集约化的推进,植物病害的发生频率和传播范围不断扩大,对农业生产构成越来越严峻的挑战。为应对植物病害,农业生产中普遍采用化学农药、生物防控、抗病品种选育等综合措施进行防治。然而,传统化学农药虽然在短期内具有一定效果,但存在防治效率逐年下降、病原微生物耐药性增强的问题,且过度使用会对土壤、水体及非靶标生物造成环境污染与生态风险。生物防控和抗病育种虽然更加绿色安全,但在实际应用中仍面临作用慢、适用范围有限等挑战。因此,如何实现高效、可持续、环境友好的植物病害防治,已成为当前农业领域亟需突破的关键问题。

金属离子是植物正常生长发育所必需的营养元素,参与多种酶促反应、光合作用及抗氧化系统调节。近年来,金属离子在农业生产中被广泛用于调控植物代谢、增强抗逆性以及防治病原微生物。特别是Zn2+和Mn2+,在抑制植物病原菌、激活植物防御反应、促进根系生长和光合效率等方面表现出关键作用。但作为植物必须的微量元素,Zn2+和Mn2+虽在促进植物生长发育及增强抗病性方面具有重要作用,但其过量施用可能对植物造成毒害,限制了其在农业中的广泛应用。因此,如何在降低施用剂量的同时提升Zn2+和Mn2+在植物体内的生物利用效率,已成为该领域亟需解决的关键问题。针对上述挑战,西南大学孙现超教授与黄进教授团队提出了一种基于纤维素纳米晶(CNC)的新型离子型纳米农药构建策略。该策略利用CNC优异的长径比和穿透能力作为载体,结合聚多巴胺(PDA)对金属离子的良好螯合作用,制备出PDA@Zn2+或PDA@Mn2+复合物,并通过氢键作用将其稳定负载于CNC表面,最终构建出表面富含Zn2+或Mn2+的离子型纳米农药CNC@PDA@Zn2+与CNC@PDA@Mn2+并用于植物病害防治。

工作一:CNC@PDA@Zn2+通过增强Zn2+吸收与再分配,调控植物免疫

植物病毒,特别是烟草花叶病毒(Tobacco mosaic virus, TMV),广泛侵染多种重要经济作物,严重威胁全球农业生产安全与作物产量稳定。传统的化学防控手段因其防治效果有限、抗药性发展迅速及环境残留问题,已难以满足可持续农业发展的需求。近年来,诱导植物自身免疫、激活系统性获得性抗性(systemic acquired resistance, SAR)逐渐成为病毒病绿色防控的研究热点和重要策略。孙现超教授团队前期研究(Wang et al., Pesticide Biochemistry and Physiology, 2022, 184, 105100)已证实,Zn2+可通过调控细胞代谢与信号转导通路,增强植物免疫反应,进而显著提升植物对TMV的抗性,揭示了Zn2+在诱导植物抗病性方面的潜力。然而,在研究中发现Zn2+在植物中的利用效率较低,仍需较高剂量才能实现有效防控,限制了其在实际农业生产中的应用。为提升Zn2+的利用效率,孙现超教授与黄进教授团队深入解析了CNC@PDA@Zn2+在植物体内促进Zn2+高效转运与精准再分配、从而诱导系统性抗性的作用机制。相关成果以题为“High-permeability cellulose nanocrystals mediate systemic zinc redistribution through nsLTP2-dependent immune potentiation in plants”发表在生物学顶刊《Plant Biotechnology Journal》上。

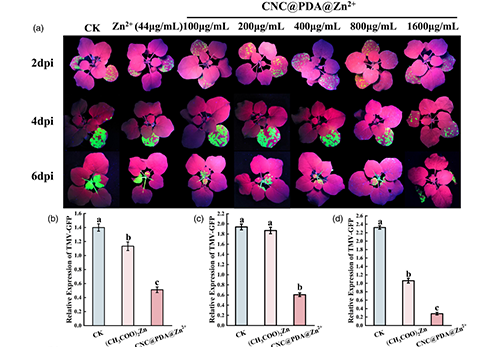

研究发现CNC@PDA@Zn2+的具有极强的抗病毒能力。仅在锌离子有效浓度为44 μg/mL时就可完全TMV-GFP对植物的侵染(Figure 1)。

Figure 1: The effect of CNC@PDA@Zn2+ on TMV-GFP infection in vivo.

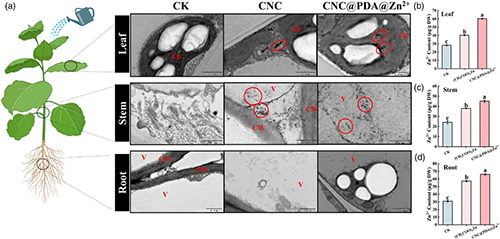

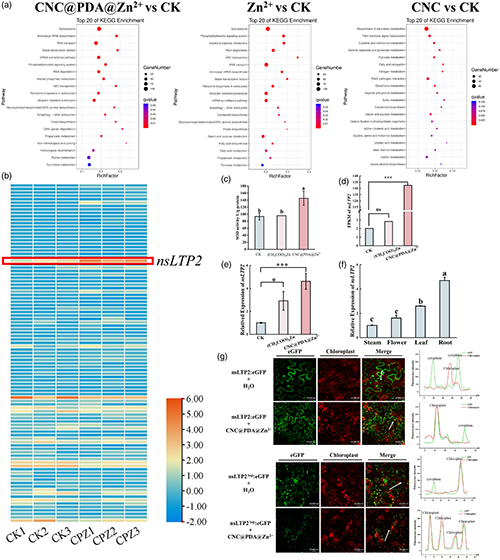

进一步研究发现,CNC@PDA@Zn2+可进入叶片细胞并在根、茎、叶中高效积累Zn2+(Figure 2)。揭示了CNC@PDA@Zn2+既提升了锌供应,又未引发毒性,具有良好的系统运输能力和安全性。另外,转录组分析结果表明,CNC@PDA@Zn2+可诱导多种Zn2+结合蛋白(如超氧化物歧化酶 SOD)的表达并显著增强其酶活性(Figure 3a-c)。同时,该材料显著上调非特异性脂质转运蛋白 nsLTP2 的表达,并促使其亚细胞定位转移至叶绿体和胞外区域(Figure 3d-g),表明CNC@PDA@Zn2+可通过激活nsLTP2介导的免疫通路,诱导植物产生广谱抗性。

Figure 2:Translocation of CNC@PDA@Zn2+ in N. benthamiana.

Figure 3:CNC@PDA@Zn2+ alters nsLTP2 expression

综上所述,研究表明CNC@PDA@Zn2+可依托CNC优异的渗透性,实现Zn2+在植物体内的高效运输与精准分配。同时通过调控nsLTP2的表达及亚细胞定位,激活水杨酸依赖的系统性抗性通路,从而协同增强植物的抗病毒能力与锌营养调控效果。

工作二:CNC@PDA@Mn2+激发自噬,诱导植物系统抗性

锰(Mn)不仅是植物光合作用、能量代谢及酶活化等基本生理过程中不可或缺的营养元素,近年来研究还揭示其在植物抗病中的关键作用,尤其是在调控氧化应激反应方面。例如,外源Mn2+可显著增强番茄和豆科植物中抗氧化酶的活性,从而提升其对根腐病等病原菌的抵抗力,表明Mn2+在诱导植物防御反应中具有重要潜力。然而,关于Mn2+是否能够诱导植物系统性抗性,尤其是其在植物抗病毒中的功能及机制,目前仍缺乏系统研究。相较而言,Mn2+在动物体内的免疫调控功能已被广泛揭示,研究表明Mn2+可通过激活胞质DNA传感器cGAS及其下游适配蛋白STING,显著增强抗病毒免疫反应。此外,MnCl2处理能显著提升细胞对单纯疱疹病毒1型和水泡性口炎病毒的抵抗力。与此同时,Mn2+还可诱导保护性自噬反应,促进ROS积累和线粒体自噬,增强细胞稳态和抗压能力,甚至提升化疗和免疫治疗的协同效果。这些机制为Mn2+可能在植物中调控抗病毒免疫提供了启发。

尽管Mn2+在动物抗病毒研究中已显示出显著效果,但其在植物抗病毒中的作用及相关机制仍未被明确,研究尚属空白。鉴于此,系统揭示Mn2+在植物抗病毒中的功能及其潜在的信号调控路径具有重要的理论意义与应用前景。针对该问题,孙现超教授、黄进教授与法国科学院Alberto Bianco院士团队首次证实了Mn2+及其复合材料(CNC@PDA@ Mn2+)在植物中的显著抗病毒效应。机制研究表明,CNC@PDA@ Mn2+可通过上调抗病相关基因NbHin1的表达,进一步激活植物自噬通路,进而诱导系统性抗性,实现对多种植物病毒的广谱抑制。这一发现为Mn2+在植物病毒防治中的应用奠定了理论基础,并为开发新型绿色植保策略提供了创新思路。该工作以题为“Manganese-Enhanced Nanopesticides Augment Plant Resistance against Viral Infection via an Untapped Macroautophagy Pathway”在材料科学顶级期刊《Advanced Functional Materials》上成功发表。

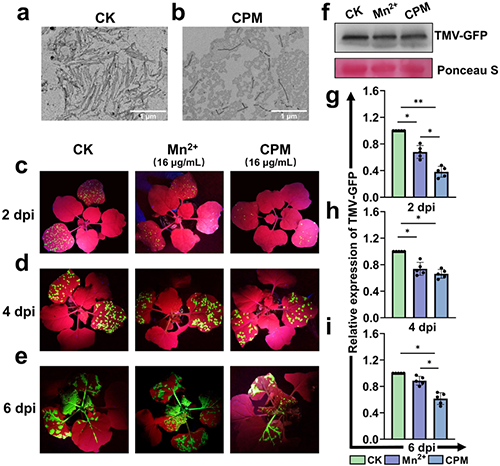

在本研究中,作者证实CNC@PDA@Mn2+ (CPM)能够在植物叶片细胞中富集,其相较于游离态Mn2+对病毒粒子具有更强的破坏能力。该材料可通过直接破坏病毒粒子的结构,有效削弱植物病毒的感染能力(Figure 1)。

Figure 1:CPM affects the morphology of TMV particles, and pretreatment of TMV with CPM reduces TMV infectivity in N. benthamiana.

此外,研究还揭示了CPM在植物体内释放Mn2+的机制。当该材料富集于植物细胞后,细胞内的微酸性环境(如液泡)可削弱PDA中儿茶酚基团与Mn2+之间的配位作用,从而促进Mn2+的释放(Figure 2)。同时,释放的Mn2+可与超氧化物歧化酶(SOD)反应生成H2O2,后者又可进一步加速PDA的降解,形成一个正反馈机制,持续增强Mn2+的释放效率。

Figure 2:CPM enrichment in plant vacuoles and its controlled Mn2+ release efficiency.

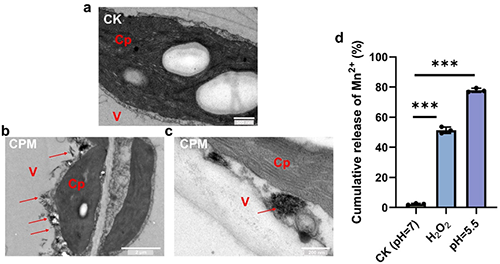

进一步研究表明,CPM可在植物体内显著增强抗病相关酶(如SOD和POD)的活性。其中,CPM激活的SOD产生的H2O2可能作为关键信号分子,通过亚砜化修饰转录因子CCA1 Hiking Expedition(CHE),增强其对抗病基因NbHin1启动子的结合能力,从而上调NbHin1的表达。该基因的上调进一步协调激活以NbHin1为核心的巨自噬通路,进而触发多种抗病毒防御反应,有效抑制烟草花叶病毒(TMV)、芜菁花叶病毒(TuMV)和马铃薯Y病毒(PVY)等多种植物病毒的侵染。

Figure 3:Alteration of Hin1 expression levels in response to nanopesticide exposure.

在本研究中,作者构建了一种以CNC为载体、PDA螯合Mn2+的新型纳米农药(CPM),实现了Mn2+的高效递送与安全应用,并首次将其成功用于植物抗病毒。该材料可在叶片中富集,表面Mn2?通过破坏病毒结构抑制感染,并在细胞内酸性或H2O2刺激下持续释放Mn2+,兼具促生长与环境响应功能。此外,CPM还能激活SOD产生活性氧,诱导CHE调控NbHin1表达并启动自噬通路,增强植物系统性抗病毒免疫(Figure 4)。本研究不仅开发了高效抗病毒纳米平台,也揭示了Mn2+参与植物免疫的新机制。

Figure 4:Schematic illustrating the synthesis of CPM (CNC@PDA@Mn2+) and its mechanism of enhancing plant antiviral resistance.

工作三:CNC@PDA@Zn2+增强Zn2+对卵菌无性繁殖的抑制作用

植物卵菌是农业领域极具破坏性的病原体,能引发多种严重植物病害,导致作物大面积枯萎和产量锐减。例如,马铃薯晚疫病的爆发曾引发19世纪爱尔兰大饥荒,造成广泛的粮食危机,充分暴露了卵菌对农业生产和全球粮食安全的重大威胁。目前,植物卵菌的防治主要依赖化学农药,但长期使用容易导致病原产生耐药性,降低防控效果。近年来研究表明,孢子是卵菌传播和感染的关键来源,抑制其无性繁殖过程,尤其是孢子囊的形成与孢子的释放,对于有效防控病害至关重要。近些年来,Zn2+被报道具备抑制卵菌繁殖的潜力。基于此,孙现超教授与黄进教授系统研究了CNC@PDA@Zn2+对辣椒疫霉无性繁殖的抑制作用及其分子机制,相关结果以题为“Harnessing CNC-Carrier Nanomaterials for Enhanced Zn2+-Mediated Inhibition of Oomycete Asexual Reproduction”发表在农林科学TOP期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》。

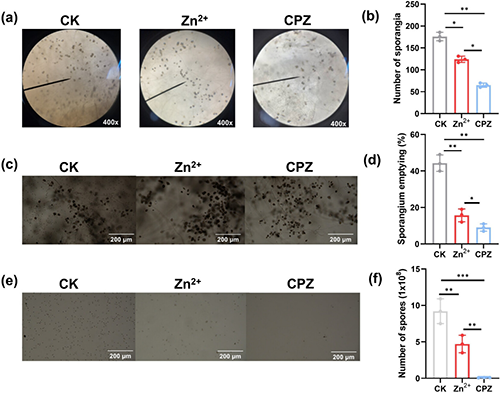

在该研究中,研究人员发现,CNC@PDA@Zn2+(CPZ)因表面高密度富集的Zn2+,显著增强了对辣椒疫霉孢子囊形成及孢子释放的抑制效果(Figure 1),同时还能破坏孢子细胞膜,进一步抑制孢子活力(Figure 2)。

Figure 1:CPZ inhibits the asexual reproduction of P. capsica.

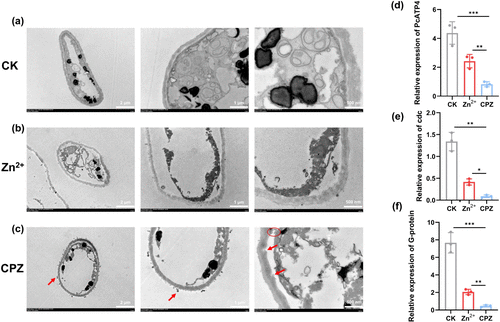

机制研究表明,CPZ通过抑制辣椒疫霉无性生殖相关基因(PcATP4、cdc及G蛋白)的表达,进而显著降低其对植物的侵染能力(Figure 2)。

Figure 2: CPZ disrupts spore cell structure and inhibits the expression of asexual reproduction-related genes.

综上所述,作者在本研究中发现,CPZ不仅显著增强了对卵菌的杀灭效果,还实现了用量的降低和生物安全性的提升。CPZ通过抑制关键孢子形成基因(PcATP4、cdc和G蛋白)的表达,有效抑制了辣椒疫霉(P. capsici)孢子囊的形成及孢子的释放,进一步地破坏孢子细胞膜并改变细胞器结构进而抑制P. capsici对寄主的侵染能力(Figure 3)。本研究创新性地设计并合成了一种针对卵菌无性繁殖的离子型纳米农药,为卵菌防治提供了全新的策略和研究方向。

Figure 3: Synthesis Strategy of CNC@PDA@Zn2+ and Its Application in Controlling P. capsici in Peppers.

上述研究工作由西南大学植物保护学院孙现超教授、化学化工学院黄进教授,以及法国国家科学研究中心(CNRS),欧洲科学院院士Alberto Bianco教授共同指导。西南大学硕士毕业生向顺雨、王靖、王小燕、谌阳和陈美均为相关论文的共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金(项目号31870147)、中国烟草总公司重庆公司科技项目(B20241NY1303、B20241NY1310)及国家留学基金委资助项目(202306990064、202006990010)的支持。特别感谢瑞士日内瓦大学、德国马普研究所彭浩然博士和明斯特大学刘昌云博士在相关分子机制研究中提供的宝贵建议与指导。

原文链接

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.5c00381

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202500538

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.70230

- 东华大学廖耀祖/张卫懿团队 Nat. Commun.:离子型聚合物原位分子编织至MOFs - 实现高效放射性阴离子捕获 2025-08-13

- 苏州大学严锋教授团队 Angew:离子型COFs高效水收集 2024-12-24

- 西工大刘维民院士团队 ACS Nano:基于液态金属纳米材料增强的离子型超分子油凝胶润滑材料 2024-11-30