近日,东华大学王宏志教授课题组在可穿戴能源领域取得新进展,相关研究成果以《两栖能源纱线与纺织品的连续化与规模化制备》(“Continuous and scalable manufacture of amphibious energy yarns and textiles”,DOI: 10.1038/s41467-019-08846-2)为题发表于国际知名学术期刊《自然?通讯》(Nature Communications)。东华大学系论文第一完成单位,东华大学材料学院博士生龚维为第一作者,侯成义副研究员、张青红研究员、王宏志教授为共同通讯作者。

随着可穿戴电子设备的快速发展,人们对可穿戴能源的需求逐渐增大。由于传统电池存在缺乏柔韧性、不可拉伸、难以编织等局限性,柔性随身能源材料与器件发展获得了大量关注。目前可穿戴电源的研究多数展示了“佩戴”形式的能源器件,其主要作为服装的附加品,仍缺乏穿着舒适性。相比之下,服装本体是现成的物理载体,是更为理想的可穿戴功能集成平台。鉴于此,研究团队认为纤维、纱线、织物将成为新一代发电载体。然而,成熟的发电技术,如光伏、热电、压电/摩擦电等,与服装材料和纺织工业的结合尚存在挑战。目前能源纺织品难以规模化生产、能源器件的性能易受环境湿度影响,而且尚缺乏利用单根纱线实现发电的技术。“能源衣”的开发仍任重道远。

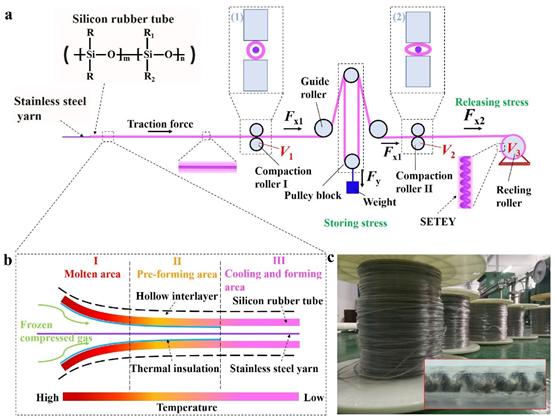

在本工作中,研究人员利用工业级的纺丝设备实现了可拉伸摩擦发电纱线的连续化与规模化生产。此类发电纱线由高弹性聚合物材料(橡胶)与螺旋金属纤维构成,这两类本征弹性体与非本征弹性体通过皮芯结构的设计合二为一,具有协同应变行为。发电纱线在拉伸、弯曲、扭曲等应变下,内部两类材料间发生电子转移,可产生毫瓦级的输出功率。

发电纱线的纺制流程与实物照片

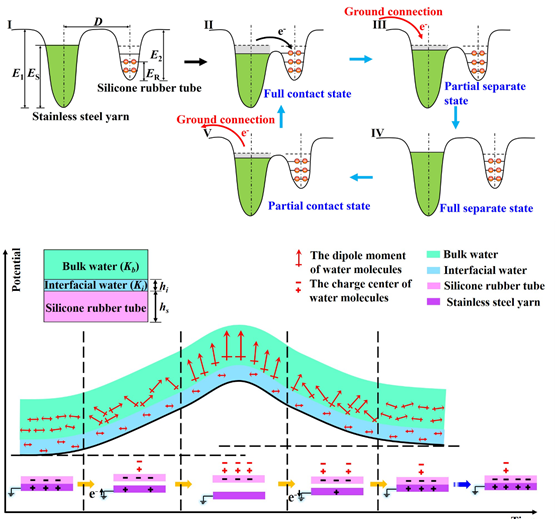

研究人员深入探讨了金属与非晶聚合物接触/分离的单电极势阱模型,发现非晶聚合物不仅作为隔离层防止纱线内场电势被外界环境气氛(气体、水等)消除,其界面的感应电荷竟能够与外界气氛分子发生耦合增益,由此本工作中首次提出了摩擦发电器件的电势/极化耦合效应的假设。借助特殊的皮芯结构设计与耦合增益发电机制,本工作报道的发电纱线无需借助与其他物体的相互作用即可自发电,并能够应用于不同气氛环境甚至是液体中。

单电极势阱模型与耦合增益发电机制

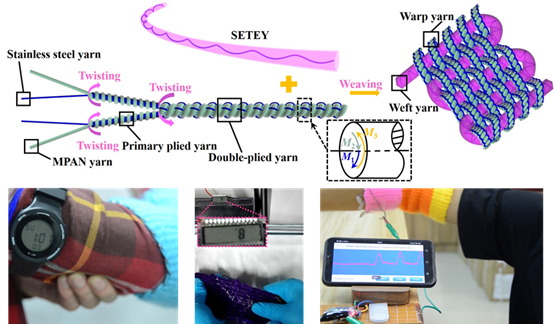

研究人员使用工业级的织样机将发电纱线进行编织得到了具有弹性的发电织物,其同样具有两栖工作的能力。发电纱线亦可与其他市售纤维如尼龙纤维、聚丙烯腈纤维等共同编织,纺织品的透汽性、舒适性、发电功率便可有效调控。研究人员穿着发电织物制成的“能源衣”,展示了其为电子设备锂电池充电、驱动无线信号传输系统、捕捉人体运动姿态等功能。

发电织物的编织过程与可穿戴应用演示

该研究工作得到了中央高校基本科研业务费学科交叉重点项目、中国科协青年人才托举工程、东华大学励志计划等基金的大力资助。

- 陕科大王学川/党旭岗、温州医科大郑漫辉 AFM:可注射自修复生物质基水凝胶生物粘合剂用于伤口愈合和可穿戴生物电子一体化 2026-01-30

- 西工程大樊威教授/西安交大王淑娟教授 Adv. Mater.:“一纤双色”力致发光纤维问世 - 可穿戴设备迎来“无电发光”新突破 2025-11-21

- 陕科大王学川/刘新华 AFM:埃洛石纳米管与天然皮肤的界面分子调控 - 用于先进辐射冷却与能量收集的仿生可穿戴材料 2025-11-17

- 浙大张庆华教授团队 AFM:定制化多功能Janus织物 - 实现透气、抗菌与舒适个人热湿管理 2025-11-19

- 天大封伟教授团队 Adv. Mater.:受盐碱地植物“泌盐术”启发 → 分子太阳能光热织物实现力-光热协同飞跃 2025-10-07

- 西工大刘旭庆教授、兰州化物所张招柱研究员 AFM:三维氢键网络强化的芳纶基织物自润滑复合材料 2025-09-19