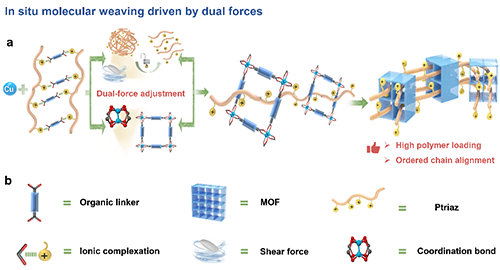

东华大学先进纤维材料国家重点实验室廖耀祖教授、张卫懿研究员团队,针对传统离子型聚合物–MOFs复合材料在构筑过程中存在的聚合物链易缠结、活性位点暴露不足,以及制备过程需高温活化和多次聚合循环、导致合成效率低下等问题,创新性提出“原位分子编织”技术,利用剪切力与配位键的协同作用,在MOFs形成过程中将线性阳离子聚合物链解缠并有序排列于MOFs的纳米通道内,实现了聚合物的均匀分布。该策略构建的离子型聚合物–MOFs复合材料(MW-Ptriaz@MOFs)对放射性阴离子替代物ReO4ˉ(99TcO4ˉ的非放射性模拟物)表现出438 mg/g的吸附容量,且20分钟内可达到吸附平衡,并在强酸环境及百倍量竞争阴离子存在下依然保持相对优异的选择吸附性能。

图1 双重作用力引发的分子编织构筑离子型聚合物–MOFs复合材料

该成果以题为《In situ molecular weaving of ionic polymers into metal-organic frameworks for radioactive anion capture》的论文,于2025年8月在线发表于国际期刊《自然·通讯》(Nature Communications 2025, 16, 7393)。论文第一作者为东华大学博士生李星浩,通讯作者为廖耀祖教授与张卫懿研究员。

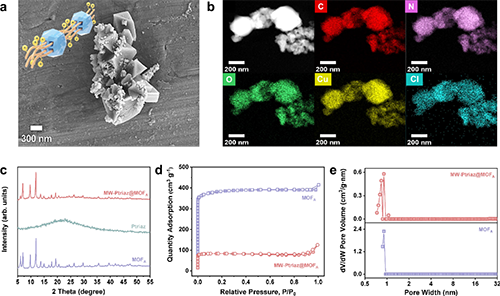

图2 基于分子编织构筑的离子型聚合物–MOFs复合材料(MW-Ptriaz@MOFA)的形貌和结构表征

图2系统展示了MW-Ptriaz@MOFA的SEM/TEM形貌、元素分布、XRD谱图以及比表面积和孔径分布等表征结果,证明阳离子聚合物链已成功限域于MOFs纳米孔道中,同时材料的结晶性依然得以保持。

图3 MW-Ptriaz@MOFC的吸附性能

图3展示了以疏水性MOFC(CuTCPP)为载体构筑的MW-Ptriaz@MOFC的吸附性能。结果显示,该材料对ReO4ˉ的吸附容量可达438 mg/g,显著优于纯阳离子聚合物(188 mg/g)和MOFC(66 mg/g)。吸附动力学实验表明,其在1分钟内即可吸附超过92%的ReO4ˉ,并于20分钟内达到吸附平衡。此外,MW-Ptriaz@MOFC在pH 3~11范围内结构稳定,循环使用6次后吸附效率仍保持在90%以上,并且在模拟核废液的高浓度竞争阴离子环境(NO3ˉ、SO42-)中依然展现出优良的选择吸附性能。

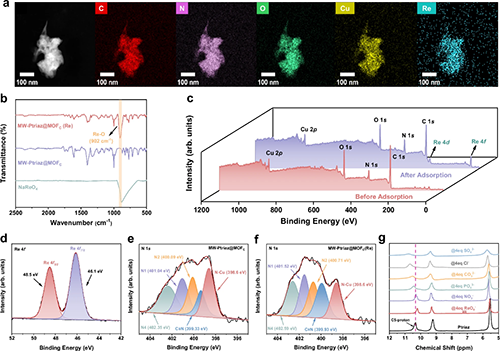

图4 MW-Ptriaz@MOFC的吸附机理研究

图4展示了MW-Ptriaz@MOFC在吸附ReO4ˉ后的TEM形貌、元素分布、红外光谱、X射线光电子能谱以及1H NMR谱图。结果表明,吸附过程不仅涉及阳离子聚合物与ReO4ˉ之间的静电相互作用,还包括阳离子聚合物中1,2,4-三氮唑鎓C5–H与ReO4ˉ之间的路易斯酸–碱对作用。

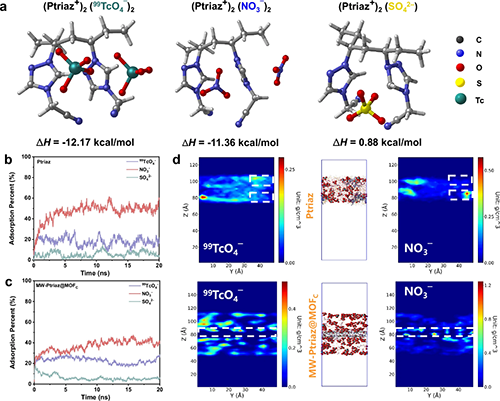

图5 不同阴离子在Ptriaz和MW-Ptriaz@MOFC中的吸附计算模拟。

图5展示了基于分子编织的限域构筑对吸附行为的影响。结果表明,将阳离子聚合物链限域于疏水性MOFs的纳米孔道中,能够有效抑制对水合性阴离子(NO3ˉ、SO42-)的吸附,同时维持对99TcO4ˉ的高效识别与捕获,实现吸附选择性与效率的双重提升。

本研究提出的“原位分子编织”策略,不仅为多功能复合吸附材料的结构调控与性能优化开辟了新途径,也为后续高性能离子型复合材料的设计奠定了坚实的理论基础。项目由国家自然科学基金、长江学者计划、中央高校基础研究基金等共同资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62246-3

下载:论文原文。

- 西工大黄维院士团队《Nat.Commun.》:开发聚合物长余辉新进展 2019-09-20

- 大连海事大学宋永欣教授团队 Small:TPU/MOFs静纺复合薄膜用于水下手指弯曲监测和形状识别 2025-10-19

- 浙江大学王立教授/俞豪杰教授团队 Adv. Colloid Interfac.:MOFs衍生材料吸波增强策略的研究进展 2025-02-19

- 上海交大庄小东教授团队 Angew:基于银-碳配位键的二维金属有机框架 2024-10-05