多孔聚酰亚胺(PPI)因其优异的化学稳定性、机械性能、耐辐照性和耐磨性,广泛应用于航空航天和微电子等领域。PPI的多孔结构可以存储润滑油,在热、压力或离心力的刺激下释放至摩擦界面,从而降低摩擦和磨损;当刺激移除后,润滑油可以通过毛细作用力被重新吸收回孔隙中。然而,多孔结构也带来了表面强度降低、弹性塌陷等缺点,导致耐磨性的下降。因此,如何在不牺牲储油能力、保油性能和机械强度的前提下,实现多孔聚酰亚胺材料的超低摩擦(10-2量级)和超低磨损(10–8 mm3·N–1·m–1量级),始终是自润滑多孔材料面临的核心挑战。

近日,中国科学院兰州化学物理研究所王道爱研究员团队基于自适应限域润滑策略开发了一种新型的自润滑多孔聚酰亚胺(SL-PPI),实现了超低摩擦(<0.01)、超低磨损以及优异的含油量和油保持率。SL-PPI是通过将多孔聚酰亚胺浸渍在改性的PAO 10油凝胶制备而成的。SL-PPI实现了宏观超润滑(摩擦系数≈0.007),磨损率从3.52×10-5 mm3·N-1·m-1(干摩擦)降低到2.81×10-8 mm3·N-1·m-1(降低了三个数量级),同时具备18.2%的含油量和97.7%的油保持率。超低摩擦和磨损是通过四种机制协调作用实现的:多孔结构的供油、PAO 10凝胶的剪切变稀特性、功能化MoS2与油分子之间的相互作用以及保护性摩擦反应膜的形成。该工作以标题“Hierarchical MoS2-Oleogel in Porous Polyimides: A Self-Adaptive Confined Lubrication Strategy for Ultralow Friction and Wear”发表在Advanced Functional Materials上。

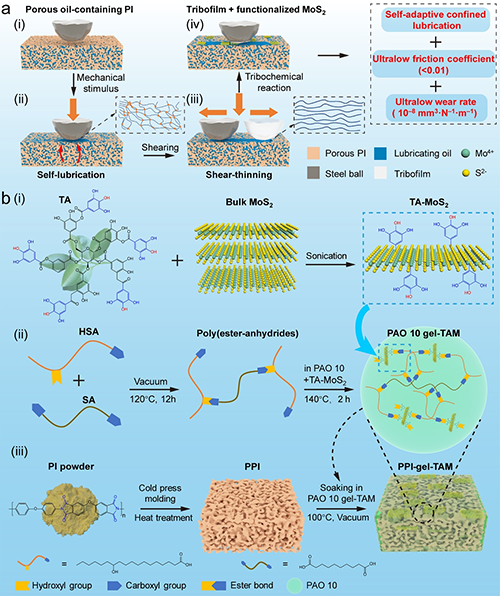

超低摩擦磨损的自润滑多孔聚酰亚胺的设计基于自适应限域润滑策略(图 1a),该策略利用自适应润滑剂释放和限域润滑的协同效应来实现优异的摩擦学性能。自适应润滑对于运行条件变化较大的系统至关重要。在该策略中,润滑剂会根据不断变化的条件动态调整其行为,确保持续的低摩擦和磨损。同时,限域润滑在两个不同的层级上起作用,形成双重限域构架,协同增强润滑性能。在分子到纳米尺度上,功能化MoS2纳米片和基础油都被限制在三维PAO 10凝胶网络中,有效抑制了它们在摩擦过程中不受控制的迁移或聚集。在微观尺度上,改性PAO 10凝胶被进一步限制在PPI基体的多孔结构中,其中界面相互作用(例如毛细管力和表面吸附)主导润滑剂的流动和成膜行为,从而增强其稳定性和润滑效率。该工作为自润滑多孔聚合物提供了一种新的有效策略,使其既能保持优异的含油量和保油能力,又能保持优异的摩擦学性能。

图1 超低摩擦磨损自润滑多孔聚酰亚胺(SL-PPI)的概念与制备工艺。a)SL-PPI设计示意图;b)制备流程:i)单宁酸改性MoS2纳米片(TA-MoS2),ii)改性PAO 10凝胶(PAO 10 gel-TAM),iii)凝胶浸渍多孔聚酰亚胺(PPI-gel-TAM)。

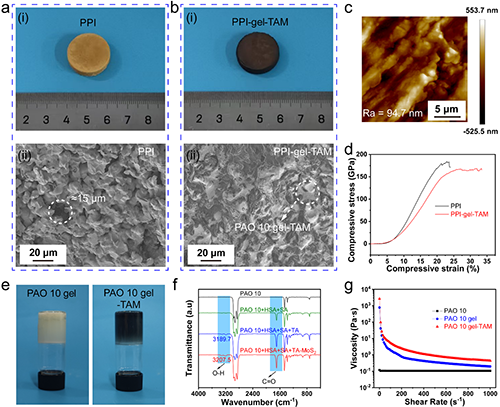

图2 PPI-gel-TAM、PAO 10 gel-TAM和TA-MoS2的表征。a,b)PPI和PPI-gel-TAM的光学照片与FE-SEM横截面图像;c)PPI俯视图的原子力显微镜(AFM)图像;d)PPI与PPI-gel-TAM的压缩应力-应变曲线;e)PAO 10 gel与PAO 10 gel-TAM的光学照片;f)不同润滑剂的傅里叶变换红外光谱(FT-IR);g)PAO 10、PAO 10 gel和PAO 10 gel-TAM的黏度随剪切速率变化曲线。

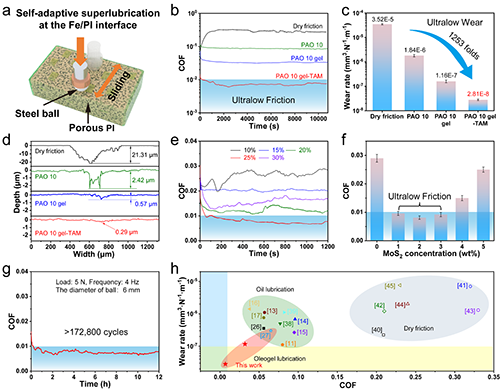

图3 浸渍不同润滑剂的PPI的摩擦学性能。a)摩擦学实验装置示意图;b)含不同润滑剂PPI的摩擦系数;c)磨损率对比;d)磨痕深度曲线;e)稠化剂浓度对摩擦系数的影响;f)MoS2浓度对摩擦系数的影响;g)浸渍PAO 10 gel-TAM的PPI的长期摩擦系数;h)本工作中PPI的摩擦系数和磨损率与之前工作的对比。

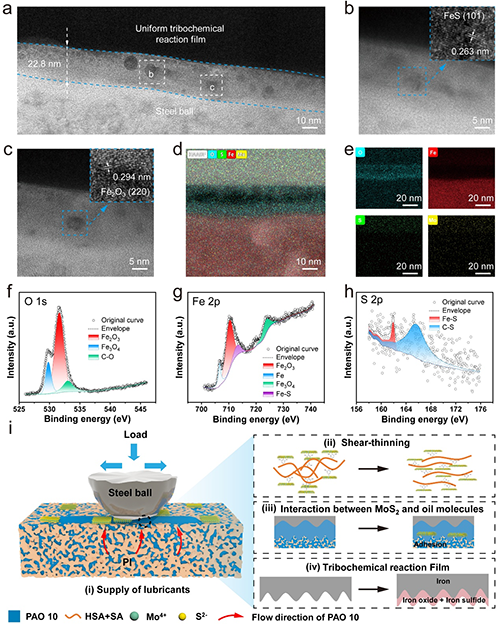

图4 浸渍改性PAO 10凝胶PPI的润滑机制。a)钢球磨痕截面的TEM图像;b,c)磨痕区域不同位置的HR-TEM图像(插图为放大区域);d)钢球摩擦膜的HAADF图像及e)Fe、O、S、Mo元素分布;摩擦膜的高分辨率XPS谱:f)O1s,g)Fe2p,h)S2p;i)PPI-gel-TAM的工作机理图示。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202517029

- 福州大学黄剑莹教授 AFM:汗液自适应智能粘附水凝胶 - 赋能舒适穿戴传感器新突破 2026-01-27

- 西安交大郭保林教授团队 Adv. Mater.:自适应伤口敷料用于伤口愈合与修复 2025-12-25

- 四川大学张传芳教授团队 AFM:高灵敏压力传感器助力自适应机器抓手 2025-12-11

- 北科大查俊伟教授团队 AFM:连续突破聚合物低介电和高导热协同壁垒,打造首个“数显”热声集成器件 2024-11-19