随着电动汽车和储能系统的不断进步,电池的热管理问题变得愈加严重。过高的温度不仅会降低电池性能,还有可能带来安全隐患。因此,研究人员正致力于开发高效、稳定、低成本的电池散热材料,以应对这一挑战。然而,目前大多数热管理方案集中在温控单一方面,难以同时实现高效冷却与安全防护。因此,寻找创新的热管理技术,以延长电池的使用寿命并提高安全性,成为了一个关键研究方向。

最近,香港城市大学吴伟教授团队在《ACS Nano》期刊上发布了一项题为《Mammal-Skin-Inspired Adaptive Nanocomposites Cooling Membrane for Passive Battery Thermal Management》研究成果,提出了一种模仿哺乳动物散热机制的自适应散热膜。这种膜能够有效管理电池的热量,具有散热与阻燃双重功能,避免过热及热失控传播等安全问题。该研究的第一作者为香港城市大学博士后隋增光。

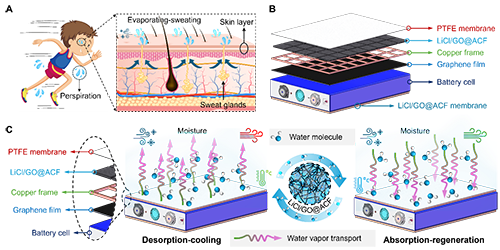

如图1A所示,哺乳动物通过皮肤汗腺的蒸发作用来调节体温。受到这一原理的启发,本研究设计了一种新型的自适应吸湿散热膜,旨在防止电池因过热而出现故障。该散热膜能够直接附着在锂离子电池表面,起到热管理作用(见图1B)。具体而言,研究团队使用了石墨烯薄膜作为防腐层,并通过涂覆石墨烯的铜框架进一步增强传热性能,同时防止因重力作用引起的吸湿溶液分布不均。该散热膜的工作原理如图1C所示:在高温条件下,LiCl/GO@ACF复合材料中的水分蒸发,从而降低电池温度(即解吸-冷却过程);而当电池温度较低时,散热膜会吸收周围的水分恢复冷却能力(即吸湿-再生过程)。多孔聚四氟乙烯(PTFE)用于封装吸湿性材料,其可有效防止溶液泄漏并隔离灰尘,同时允许水蒸气透过,确保持续有效的热管理。

图1 散热膜工作原理

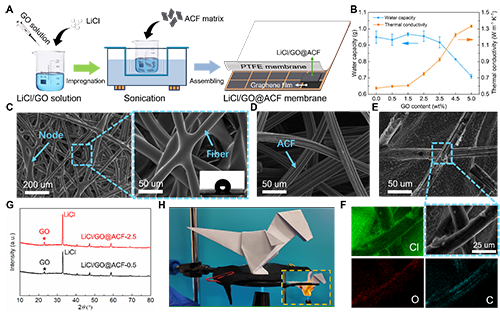

图2A展示了该散热膜的制作过程。在优化材料性能方面,图2B展示了不同GO含量(0.5%-5.0%)对LiCl/GO@ACF吸湿性能和热导率的影响。结果表明,当GO含量超过2.5%时,吸湿能力急剧下降,但热导率随着GO含量的增加而提高。因此,研究人员选择了GO含量为2.5%的LiCl/GO@ACF复合材料,以获得最佳的综合性能。为了确保材料的稳定性,研究人员采用了孔径为1 μm的PTFE膜封装LiCl/GO@ACF复合材料(图2C)。图2D展示了ACF表面的SEM,显示了均匀的沟槽纹理,这些纹理有助于LiCl/GO的附着。图2E和图2F展示了LiCl/GO@ACF-2.5(2.5% GO含量)的形态特征。通过SEM和能谱分析(EDS),研究人员确认LiCl和GO在纤维表面均匀分布,这种均匀分布提高了热导率,进而增强了复合材料的循环工作能力。图2G的X射线衍射(XRD)分析显示,LiCl和GO在ACF基质中成功嵌入。为了进一步确认LiCl/GO@ACF的结构特性,研究人员进行了X射线光电子能谱(XPS)分析,结果表明,LiCl/GO@ACF中极性含氧基团(C-O和C=O)的丰度显著高于纯ACF,这些基团通过氢键和偶极-偶极相互作用促进了吸湿性。为了进一步评估LiCl/GO@ACF的阻燃性能,研究团队根据ISO 4589标准进行了极限氧指数(LOI)测试。结果表明,LiCl/GO@ACF在90%的氧气浓度下仍然未燃烧,展示了其卓越的阻燃能力。此外,LiCl/GO@ACF的燃烧行为还通过锥形量热仪进行了进一步分析。在153秒时,LiCl/GO@ACF的峰值热释放速率(PHRR)为14.64 kW/m2,而其总热释放量(THR)在1800秒为8.31 MJ/m2。极低的PHRR和THR表明LiCl/GO@ACF具有出色的阻燃性能。研究人员进行了燃烧实验,图2H展示了干燥的LiCl/GO@ACF上放置的纸张保持完整,无燃烧迹象,而未保护的纸张则会立即点燃。

图2 散热膜设计与表征

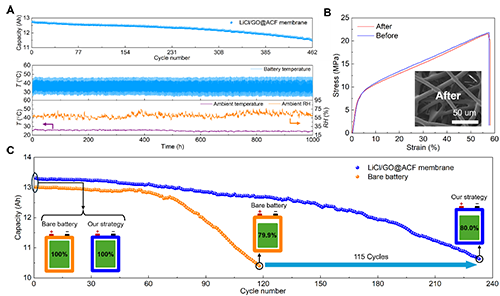

为了验证该散热膜在实际应用中的长期稳定性,研究团队将其应用于3.7 V/12 Ah的锂电池进行测试。在3C充放电循环条件下,散热膜能够将电池的最大温度控制在47.5 °C以下,显著低于未加装散热膜的电池温度(见图3A)。由于其优异的温降效果,经过462次循环(约1000小时)后,电池仍保持90.5%的容量,而未加散热膜的电池仅经过196次循环容量已下降至80%。此外,研究人员还测试了长期循环后的PTFE膜机械强度及微观结构。图3B显示,PTFE膜的断裂强度约为21.8 MPa,且其微观结构完好无损,表明该膜具有很好的稳定性与保护能力,能够有效地保护LiCl/GO@ACF复合材料。研究团队进一步评估了散热膜对高循环速率下电池寿命的影响,结果如图3C所示,配备散热膜的电池在经过233次循环后仍保持80%的容量,而裸电池只能维持118次循环。这表明,散热膜显著延长了电池的使用寿命,同时提供了1445.9 Ah的额外容量。综上结果表明,研究团队提出的散热膜在实现高效被动冷却和阻燃保护方面具有巨大潜力。

图3 循环性能演示

原文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c11130

作者简介

通讯作者:吴伟

吴伟,博士,香港城市大学长聘副教授,博士生导师,硕士项目主任,国家优青。华中科技大学学士,清华大学博士,美国马里兰大学访问学者,美国国家标准与技术研究院客座研究员。研究方向包括高效热泵、高密度储能、先进热管理、可再生能源利用、零能耗建筑等。发表SCI论文140篇(The Innovation, Matter, Device, Science Bulletin, AFM, ACS Nano, Carbon Energy, Energy Storage Materials, Nano Energy, RSER, AAE, AE, ECM等),出版Springer Nature、Elsevier专著2部,授权/申请中美专利25项,获国际发明金奖9项;获国际制冷学会青年奖、美国NIST杰出研究员奖、斯坦福Top2%顶尖科学家、全球能环优秀青年奖、可持续碳中和奖、全国暖通空调杰出青年、全国超材料优秀青年、城大能环杰出创新奖、城大能环优秀青年、清华特奖、清华学术新秀等荣誉。任SOLAR.E联合创始人,国际能源署SHC和HPT专家,ICEE2024国际会议共同主席,Renewable and Sustainable Energy Reviews副主编,以及多个SCI期刊编委。

个人信息主页:https://scholars.cityu.edu.hk/en/persons/wei-wu(74d189ea-20bf-4bab-bd8a-7fed3ba1aea2).html

第一作者:隋增光

香港城市大学博士后,以第一作者在Device(Cell旗舰刊)和Carbon Energy(IF=24.2)等国际一流期刊发表SCI论文14篇,ESI高被引论文1篇,封面论文2篇;担任SCI期刊Energy(中科院一区TOP期刊)、Sustainability等客座编辑;特邀报告3次;获2025年国际可持续建筑能源工程大会(SBEE2025)创新青年学者奖(每两年评选5人)、2023年亚洲国际创新发明奖金奖、第八届中国(上海)国际发明创新展金奖、第50届日内瓦国际发明银奖、中国制冷空调创新竞赛一等奖、香港城市大学Outstanding Academic Performance Award等荣誉。

个人信息主页:

https://scholar.google.com.hk/citations?user=PyIKZGkAAAAJ&hl=zh-CN&oi=ao

- 东华大学沈明武研究员/史向阳教授团队 AFM:仿生外泌体伪装的pH响应型树状大分子纳米凝胶作为疫苗通过重编程多种细胞类型治疗胰腺癌 2026-02-20

- 南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性 2026-02-09

- 武汉大学刘兴海教授团队《Small》:仿生超韧快速响应水凝胶 2026-02-02

- 东北林大王成毓、杨海月教授团队 ACHM:木质素诱导的超分子作用力助力实现热管理新突破 - 打破导热与粘弹性的“死结” 2026-01-16

- 北科大王茜/江西师大兰若尘/北大杨槐教授团队 AFM: 通过多波长协同调控增强可切换辐射制冷薄膜的热管理性能 2025-11-10

- 东华大学王宏志教授、侯成义研究员团队 AFM:具有热整流与辐射-相变冷能循环的自适应超织物用于全天候热管理 2025-09-03

- 福州大学黄剑莹教授 AFM:汗液自适应智能粘附水凝胶 - 赋能舒适穿戴传感器新突破 2026-01-27