复合水凝胶通过引入多元组分(如聚合物、金属离子、纳米材料)有效克服了单组分水凝胶机械强度不足和稳定性差等局限,显著提升了其结构强度、多功能性和响应性。本文系统综述了复合水凝胶的发展路径,涵盖聚合物基质选择、制备机制、功能调控策略及其在生物医用领域的应用前景,并指出未来需突破机械性能动态匹配和临床转化标准化等关键挑战。

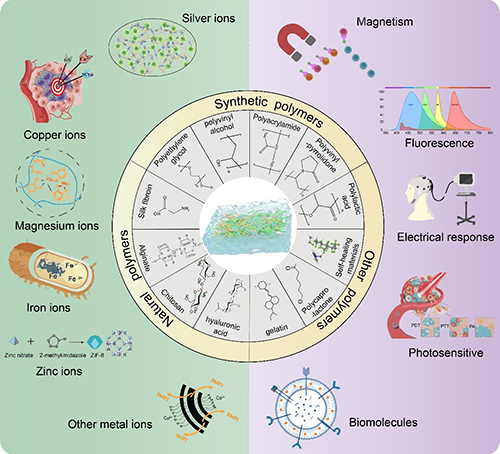

水凝胶作为一类高度亲水的三维聚合物网络材料,因其优异的生物相容性、可调节性及刺激响应性,近年来在组织工程、药物递送、智能生物电子等领域得到广泛关注。然而,单组分水凝胶常存在机械强度不足、稳定性差等问题,限制了其在复杂环境中的应用。为解决这些挑战,复合水凝胶应运而生,其通过引入多种聚合物、金属离子以及功能性纳米材料,赋予材料更优的结构强度、多功能性及响应性。基于此,重庆医科大学毛翔团队联合哈尔滨工业大学贺良灿团队在《Small》期刊(IF=12.1)发表了题为《Innovations and Applications of Composite Hydrogels: from Polymer-Based Systems to Metal-Ion-Doped and Functional Nanomaterial-Enhanced Architectures》的综述文章。该文章系统总结了当前复合水凝胶的研究进展、构建策略及其在多学科交叉应用中的创新成果。文章指出,未来复合水凝胶将朝着智能化、多功能化方向发展,并加速临床转化进程,为精准医疗和再生医学提供关键材料支撑。作者们系统阐述了复合水凝胶的发展路径:从基于天然与合成高分子基质的体系,到掺杂金属离子及功能纳米材料的增强型结构水凝胶,深入探讨了其制备机制、功能调控手段以及在多种生物医学领域的应用前景。同时,文章也明确指出,未来该领域需着力突破机械性能动态匹配和临床转化标准化等核心挑战。

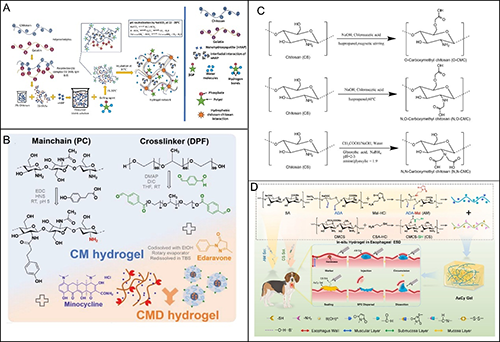

壳聚糖水凝胶的制备和应用。

随着水凝胶材料在组织工程、药物递送与再生医学等领域的广泛应用,其基底材料的选择愈发成为决定水凝胶性能与适应性的关键因素。近年来,天然高分子水凝胶因其生物相容性优异、结构多样、可降解性强,逐渐成为复合水凝胶体系设计的核心构建模块。该团队重点聚焦两类天然聚合物水凝胶:多糖基水凝胶与蛋白质基水凝胶。这两类材料不仅在结构上具备良好的亲水性与可加工性,更在生理环境中表现出优异的生物功能性,广泛用于细胞培养、伤口愈合、软组织替代与智能药物递送等多种生物医学场景。此外,现代制备技术,如酶介导交联、生物基荧光标记与纳米颗粒复合等,赋予多糖类水凝胶更多“智能属性”,如可注射性、自愈性、可视化追踪等,为其迈入临床转化打下基础。

聚乙烯醇基水凝胶的制备和应用。

在复合水凝胶构建策略中,金属离子与功能纳米材料的引入已成为突破传统水凝胶性能瓶颈的关键手段。它们不仅在微观结构上赋予材料更强的稳定性与环境响应性,更在宏观层面大幅提升生物功能,推动水凝胶在组织修复、靶向治疗与智能诊疗等前沿领域的广泛应用。金属离子广泛存在于生理环境中,天然参与细胞复制、蛋白合成、信号转导等重要过程。将其引入水凝胶体系,不仅能够提供基本的物理交联位点,还能赋予水凝胶生物活性、导电性、机械强度等多维功能。目前常用的金属离子种类涵盖Fe2?、Fe3?、Cu2?、Eu3?、Ag?、Zn2?、Mg2?、Ca2?等,功能各异,优势显著。其中,Ag?因其卓越的抗菌能力,在感染性慢性伤口治疗中被广泛应用;Cu2?与Eu3?则通过促血管生成显著加快组织修复进程;Zn2?、Mg2?和Ca2?在骨组织工程中具有良好矿化诱导能力,能够调控巨噬细胞极化促进骨再生。而Fe2?与Fe3?之间的可逆转化机制,使其兼具光热效应与芬顿反应能力,在肿瘤治疗与抗菌清除中展现出独特优势。此外,稀土元素Eu3?在荧光成像与抗菌方面也展现了良好应用前景。通过调控金属离子的种类、浓度与交联方式,不仅可实现水凝胶物理性能的精细调控,还能建立起智能响应性系统,在靶向释放、局部刺激、环境适应等功能上发挥关键作用。然而,目前该方向仍面临多重挑战,例如金属离子的长期生物安全性、可控释放机制、生物互作复杂性及免疫应答影响尚不明晰,制约了其临床应用推广,亟待深入机理研究与多中心评价体系建立。

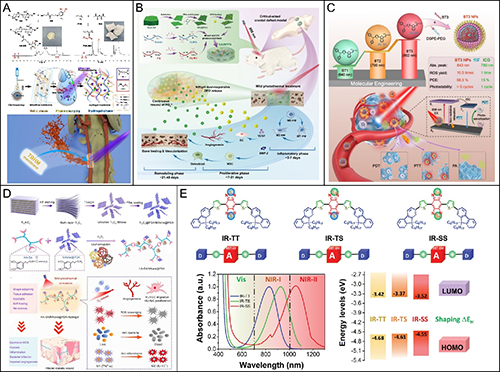

光敏纳米水凝胶的制备和应用。

相较于传统微米尺度增强填料,纳米材料因其优异的比表面积效应与界面活性,在水凝胶增强中表现更为显著。纳米水凝胶作为一个蓬勃发展的子领域,充分利用纳米材料与高分子网络的协同效应,实现了水凝胶在结构、功能与应用维度上的全面提升。例如,磁性纳米水凝胶通过引入Fe?O?等磁性纳米颗粒,使其具备对外磁场的响应性,实现药物靶向释放、磁引导细胞排列及三维结构动态调控,极大拓宽了其在精准医疗与组织工程领域的应用边界。荧光纳米水凝胶则通过掺杂量子点或稀土掺杂纳米颗粒,赋予水凝胶成像与追踪功能,提升药物释放过程的可视化监控能力,为智能诊疗一体化提供基础支撑。在神经组织工程与电子医学交叉领域,导电性纳米水凝胶成为重要材料类型。其通过掺杂碳纳米管、MXene、PEDOT等导电纳米材料,在维持水凝胶柔性与生物相容性的同时,实现电刺激响应性,可促进神经元黏附与轴突再生,构建新型神经修复微环境。此外,光敏纳米水凝胶因掺入了特定光敏分子(如伊红、聚吡咯、光敏MOF等),可在特定波长激光照射下实现局部升温、药物释放或细胞响应,广泛用于光控治疗、细胞诱导与创面重建;生物活性纳米水凝胶则借助酶、蛋白质、寡肽等构建仿生界面,精准模拟细胞外基质微环境,促进干细胞定向分化与组织重建,特别适用于心肌、软骨等高仿生修复场景。

综上所述,复合水凝胶作为新一代智能材料,通过整合金属离子、纳米材料及生物活性分子,在力学性能、刺激响应性和生物功能性上实现协同增强,广泛应用于药物递送、组织工程和智能感应。尽管在刺激响应精度、结构稳定性(如力学强度不足、降解控制难)及临床转化方面仍存挑战,但随着材料科学与生物技术的发展,其在个性化医疗、可穿戴设备及环境友好材料领域将持续突破。集自愈、抗菌、感应于一体的智能复合水凝胶,将成为推动医疗与环境技术革新的重要力量。

原文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202503147

- 山东大学崔基炜教授团队 AFM:复合水凝胶通过免疫调控促进骨质疏松性骨折修复 2025-11-14

- 哈工大冷劲松教授团队与合作者 Compos. Part A:具有微电流刺激功能的碳纳米管复合水凝胶用于骨再生 2025-08-10

- 南科大刘吉团队 AFM:仿生矿化微球增韧抗冲击纳米复合水凝胶 2025-07-31

- 苏科大叶常青教授团队连发 AFM/Small: 液态金属-聚合物体系的开发和应用方面取得系列进展 2025-01-22

- 苏州大学张伟教授团队 Angew:消旋聚合物体系中全局域手性的动态切换 2024-11-13

- 重庆理工大学杨朝龙课题组《Adv. Funct. Mater.》: 基于柔性交联聚合物体系的超低温可视化检测 2024-10-29