金属化膜电容器因其具备高功率密度、快速充放电能力以及优异的加工性能,在电力系统与医疗设备等能量存储设备中发挥着不可替代的重要作用。近年来,随着可再生能源技术和电磁发射系统的快速发展,对薄膜电容器的需求持续增长,同时对其能量存储性能也提出了更高要求。然而,现有聚合物基薄膜材料普遍存在能量密度偏低的问题,难以适应现代电力电子及医疗设备对轻量化、小型化和高度集成化的严苛要求。因此,亟需开发兼具高能量密度与低能量损耗的新型聚合物基储能电介质材料。

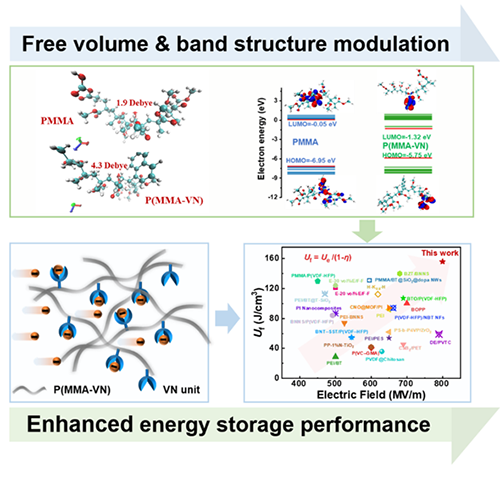

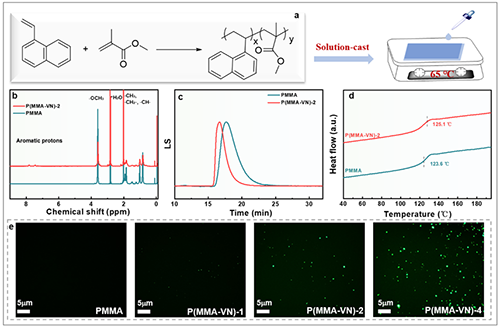

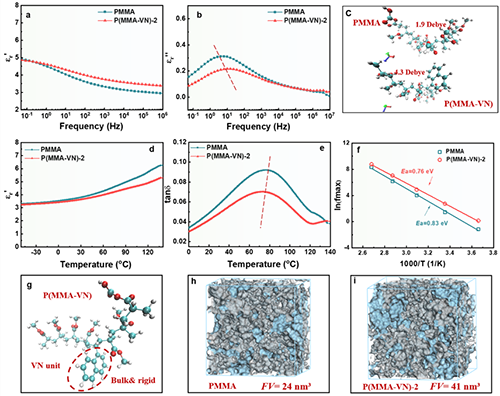

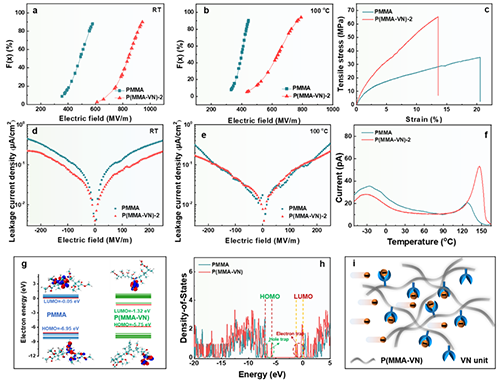

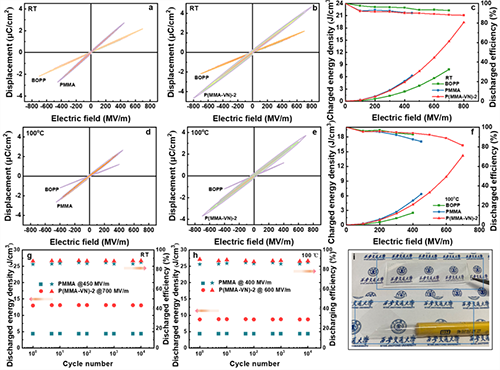

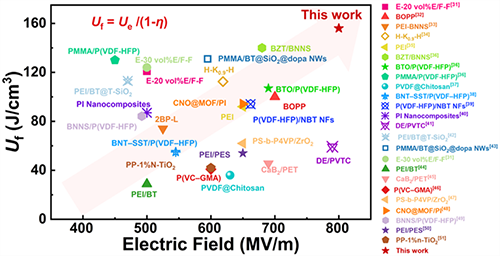

近日,西安交通大学化学学院张志成教授团队联合西安交通大学第二附属医院高登峰教授团队提出了一种创新策略,通过刚性萘环的自由体积与能带结构的协同调控机制,有效解耦偶极玻璃态聚合物中高能量密度与高能量损耗之间的矛盾(图1)。研究团队通过将2-乙烯基萘(2-VN)与甲基丙烯酸甲酯(MMA)共聚合,成功合成了一种新型无规共聚物P(MMA-VN)(图2)。共聚引入的刚性萘环结构有效增大了甲基侧基的自由体积,提升了聚合物的极化能力,并显著抑制了弛豫损耗(图3)。此外,萘环对能级结构的调控引入了陷阱能级,增强了载流子俘获能力,有效降低了漏导损耗以及热击穿与电击穿的风险(图4)。当VN含量为5 mol%时,材料的储能性能最优,其在800 MV/m的电场下展现出优异性能,能量密度高达19.3 J/cm3,放电效率超过89%(图5),在绝大数已报道的聚合物基介电材料中处于领先水平(图6)。所制备的P(MMA-VN)介电材料在实现高能量密度与高放电效率协同提升的同时,兼具优异的溶液加工性及热/机械稳定性,具备良好的规模化制备潜力,是面向电动汽车、可再生能源系统与柔性电子器件等领域先进电容器的理想候选材料。此外,该设计策略具有较强的普适性,可拓展应用于其他聚合物体系,为开发新一代高性能介电材料提供了通用平台。该研究为提升薄膜电容器的能量存储性能开辟了新路径,展现出在介电能量存储领域的广阔应用前景。

图1. P(MMA-VN)介电储能性能提升机理图

图2. P(MMA-VN)聚合物薄膜的制备及结构表征

图3. P(MMA-VN)低电场下介电性能与自由体积表征

图4. P(MMA-VN)高电场下绝缘性能与能带结构表征

图5. P(MMA-VN)的介电储能性能与循环稳定性

图6. P(MMA-VN)与已有报道的先进聚合物基介电材料储能性能对比图。

相关研究成果以“Synergistic Modulation of Free Volume and Band Structure Assist the High Energy Storage Performance of Polymer Dielectrics”为题发表在《Advanced Functional Materials》。西安交通大学张志成教授、西安交通大学第二附属医院高登峰教授为论文的通讯作者,西安交通大学助理教授张美荣为论文第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金(NO. 92066204, 52373021, 52403074)、国家重点研发计划 (2023YFB3208400),中央高校基本科研业务费(No. xzy012024055),国家资助博士后项目(GZC20241337),教育部重点实验室开放课题(No. xxx-2024-zd010)等项目的资助。

原文链接: https://doi.org/10.1002/adfm.202506101

张志成教授主页:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/zhichengzhang/2

高登峰教授主页:https://www.xjtu.edu.cn/jsnr.jsp?wbtreeid=1632&wbwbxjtuteacherid=1804

团队介绍:

张志成教授电功能高分子课题组

课题组简介:

张志成教授团队的研究领域主要有有机氟化学与氟聚合物化学改性、先进储能高分子的设计与可控合成、储能聚合物复合电介质研究、智能材料合成与传感器应用、生物医学功能材料、无机多孔材料水污染治理应用研究等六个方向。团队现有科研人员9人,其中教授4人,副教授3人,助理教授2人,在读研究生40余人。

团队负责人张志成教授十几年来致力于电功能氟聚合物设计合成及先进聚合物电介质研究,包括新型氟聚合物的设计、改性方法、氟聚合物材料的结构性能关系研究、电活性氟聚合物及其在高储能电容器、传感器等领域的应用等。近年来围绕氟聚合物的合成改性,开发了多种基于C-Cl、C-F 键活化的可控改性方法,为新型氟聚合物的设计合成开辟了新途径;在氟聚合物铁电压电特性及电性能调控方面进行了系统研究,并取得了丰硕的成果;在铁电聚合物薄膜传感器及能量收集应用方面开展了相关工作,积累了一定的研究基础。主持国家自然科学基金项目4项(重点1项,面上2项,青年1项),省部级科研项目8项,横向项目20余项。以第一(通讯)作者共发表 高水平论文150余篇,发表 SCI论文被引用3400余次,个人H因子为33。2010年入选教育部新世纪优秀人才计划,2019年获得陕西省职工十大创新创业人物称号,获2021年陕西省技术发明奖二等奖(排名第3)。现任《高分子通报》、《IET Nanodielectric》、《Reactive and Functional Polymers》、《大学化学》等期刊编委。

课题组长期招收电介质储能、介电弹性体、聚合物铁电压电材料等方向的硕士、博士研究生。

- 华南理工瞿金平院士/黄照夏副教授、阳普医疗邓冠华《Macromolecules》封面文章:高透明本征阻隔PET制备策略 2023-05-16

- 福州大学王心晨教授 : 具有可调能带结构的功能化三嗪基聚合物用于光催化产氧 2017-12-20

- 浙工大徐立新/叶会见团队 AFM 封面:基于自由基捕获策略制备超高储能性能聚合物电介质薄膜 2025-02-07

- 西安交大张志成/龚红红团队 Adv. Sci.:通过π-共轭聚苯乙烯中电子效应协同调控平衡聚合物电介质储能密度与能量损耗间的矛盾 2025-01-31

- 中国科学技术大学、安徽铜峰电子研究团队 Adv. Mater.:γ辐照显著提升聚合物薄膜的介电储能特性 2024-02-23

- 浙工大徐立新/叶会见团队 Adv. Sci.: 可耐极端条件的超高储能密度聚电介质薄膜 2025-09-19

- 华科大周华民教授、刘洋教授团队 Nat. Mater.: 高熵高储能铁电聚合物 2025-04-12