近日,华南理工大学蒋凌翔课题组在《自然·化学》(Nature Chemistry)发表题为“Universal membranization of synthetic coacervates and biomolecular condensates towards ultrastability and spontaneous emulsification”的研究论文,报道了一类可通用地稳定各种“凝聚相-水相”界面的新型嵌段高分子(Condensate-Amphiphilic block Polymers, CAPs),实现了对合成或生物凝聚液滴的超强稳定和自发乳化能力。论文通信作者是蒋凌翔,第一作者是唐达。

比油水更神奇的“界面”!新型高分子让“凝聚液滴”稳如磐石

在我们的日常生活中,“水火不容”“油水难融”这类词句常用来形容完全对立、难以共存的两类事物。然而实际上,油和水若想在一起“和平共处”,并非没有办法——只要有合适的表面活性剂,油水便能形成相对稳定的乳液,这在食品、化妆品和医药行业都有广泛应用。但如果有一天换成两种“水”或者“准水”——也就是高分子或蛋白等物质形成的“凝聚相”与普通水相之间,又会怎样呢?这就好比是“油水界面”的一次大变身:同样需要某种“界面稳定剂”来给这对“难融合又难分离”的水性液滴穿上“保护衣”,可惜的是,传统的表面活性剂或稳定剂往往对这类“凝聚液滴”无能为力,难以防止它们长期稳定分散。

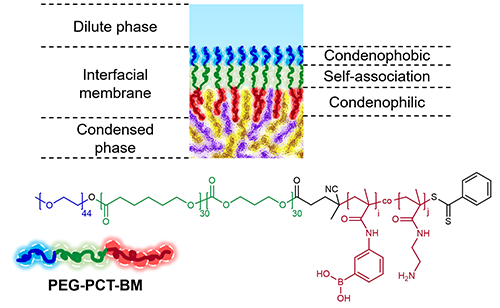

蒋凌翔课题组在Nature Chemistry发表论文,以此为切入点,设计并合成了一类名为“Condensate-Amphiphilic block Polymers, CAPs”的嵌段高分子,能够在广泛类型的“凝聚相-水相”界面上自发形成膜层,大幅提升液滴的稳定性和耐受性,让这些过去“说散就散、说粘就粘”的凝聚液滴获得“超强铠甲”。简而言之,当这些凝聚相遇到CAPs,就如同油水遇到表面活性剂那般,只不过相互作用更加微妙、界面更厚、分子相互吸引和排斥的机理更加复杂,却可以最终实现类似的“乳化”效果:让凝聚液滴独立地、长久地悬浮在水相中,而不会轻易融合或沉降。

在后续的研究中,作者通过系统分析不同类型的凝聚液滴发现,它们在黏度、极性、带电性质等方面彼此截然不同,导致绝大多数传统稳定剂都只能“针对某一小部分”或甚至“水土不服”。为此,研究团队从头规划了可广泛适用的“通用”嵌段高分子分子结构,利用特殊的亲凝聚相基团(BM 段)和具备自组装/自缔合能力的疏水中间段(PCT 段),再加上可在外水相环境中伸展的PEG段,最终构建出一整套能够适应各种蛋白、合成聚合物乃至生物大分子凝聚液滴的CAP家族。结果不仅在水中能让凝聚滴极其稳定,还可以在高盐、极端pH、甚至有机溶剂环境中继续保持不融不碎。研究人员形象地称其为“给凝聚液滴穿上紧身盔甲”。

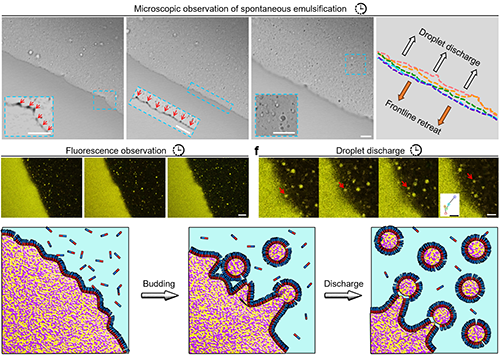

更有意思的是,其中某些类型的CAP还能使凝聚液滴实现自发乳化(无需外力搅拌,就能逐步把大片“凝聚层”分散成小液滴)。这在油水体系中虽然有一定研究,但应用到各种化学或生物凝聚体系还是首次大规模验证。论文作者指出,这种自发乳化过程在工业中有望减少能耗,在生物研究中则可能为模拟细胞内各种“无膜细胞器”提供新思路,甚至有助于实现合成生物学中的“微型反应器”和“人工细胞”构想。

据第一作者唐达介绍,除了针对如何设计与合成这类通用型嵌段高分子,文章还深入探讨了CAP在不同凝聚液滴表面形成单分子层膜的分子排列和力学特性,并且展示了多种定量观测手段,包括光学显微操纵、微流控芯片等,来评估液滴抵抗融合的能力、膜的弯曲模量、液滴内部扩散及跨界面通透性的变化等。这些研究不仅拓宽了人们对“水中凝聚相界面稳定”这一前沿领域的认识,也为高分子与生物大分子的界面化学研究提供了新的思路。

未来,研究团队希望继续改进CAPs的功能性,例如引入“跨膜蛋白通道”或“活性催化基团”,从而打造出具有精准调控和高选择性通透能力的“膜包裹凝聚体”。这样不但可能应用于制备智能药物输送系统或新型材料,还可能进一步模拟细胞的各种分隔及分子运输过程,为人造细胞学、细胞器模拟、生物工程等研究领域提供新的工具。毕竟,这些此前只在生命体系中才看到的复杂过程,如今借助CAPs也许能在化学实验室里被重新“复制”出来。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41557-025-01800-4