发光自由基因其独特的双线态发光特性,在发光材料及器件领域展现出巨大应用潜力。传统的发光自由基分子主要遵循基于化学键电荷转移(Through-Bond Charge-Transfer, TBCT)的设计范式,近日,海南大学艾心教授、吉林大学阿力木教授和南京工业大学彭其明教授首次设计并合成了具有空间电荷转移(Through-Space Charge-Transfer, TSCT)结构特征的发光自由基材料TPA-FR-TTM和CZP-FR-TTM,并通过系统的结构表征、稳/瞬态光谱以及理论计算等结果分析证实TSCT发光性质的实现,深入的探索了TSCT发光自由基与TBCT自由基在光物理性质特征上的差异,更进一步发现了其在减弱电子-振动耦合降低非辐射跃迁速率(knr)、实现反构造原理(non-Aufbau)电子结构提高稳定性等方面的优势。

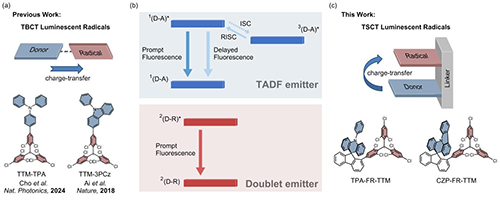

图1:典型TBCT与TSCT自由基构型图解及代表分子,以及TADF材料与双线态材料发光机理图解。

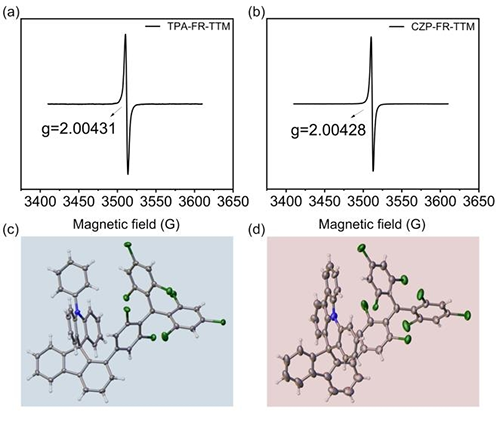

在该工作中,研究团队利用芴作为刚性连接基团,巧妙地实现了给体单元(三苯胺TPA、咔唑衍生物CZP)与自由基单元(TTM)在空间上的紧密靠近,同时保持两者之间非成键的特性(图1c)。这种特殊的空间受限结构设计是构筑TSCT性质的关键。自由基的单电子特性和分子结构通过电子顺磁共振(EPR)谱(g值≈2.004)和单晶X射线衍射(SCXRD)得到了确证(图2)。

图2:TPA-FR-TTM和CZP-FR-TTM的电子顺磁共振表征及单晶分子结构。

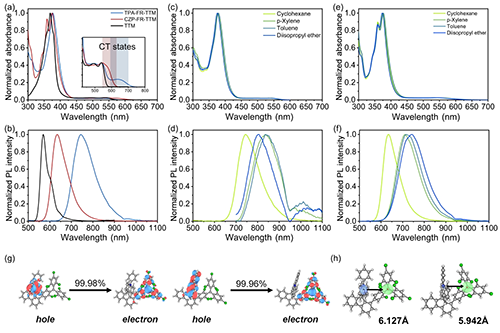

光物理性质研究表明,两个自由基均表现出典型的双线态发射特征(图3a, b)。令人瞩目的是,CZP-FR-TTM在环己烷溶液中展现出高达64.3%的光致发光量子效率(PLQE),同时具有超低的非辐射跃迁速率(knr= 1.3 × 106 s-1),这是目前报道的高性能发光自由基中最低的非辐射跃迁速率之一。与基于TBCT的类似自由基(如TTM-TPA, TTM-3PCz)相比,它们的knr显著降低(例如,CZP-FR-TTM的knr比TTM-3PCz低一个数量级)。此外,两个自由基的发射光谱随溶剂极性增加发生显著红移,而吸收光谱基本不变,这清晰地证实了其激发态为电荷转移态(CT)的本质(图3c-f)。

图3:TPA-FR-TTM和CZP-FR-TTM的光物理性质,自然跃迁轨道计算结果及质心距离。

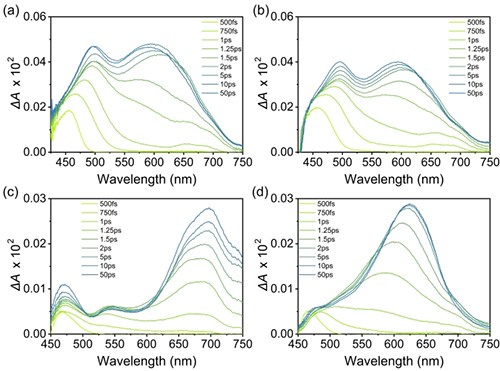

理论计算(TD-DFT)和自然跃迁轨道(NTO)分析表明,产生长波长吸收和发射的最低激发态(D0-D1跃迁)涉及给体到自由基单元的跃迁,且电子和空穴中心在空间上高度分离,进一步确证了TSCT机制(图3g, h)。瞬态吸收(TA)光谱(图4)和荧光寿命测试也揭示了TSCT激发态的形成和弛豫过程,其辐射寿命(CZP-FR-TTM: ~267 ns)显著长于典型的TBCT型自由基,与具有TSCT性质的TADF材料相当。

图4:TPA-FR-TTM和CZP-FR-TTM的瞬态吸收测试结果。

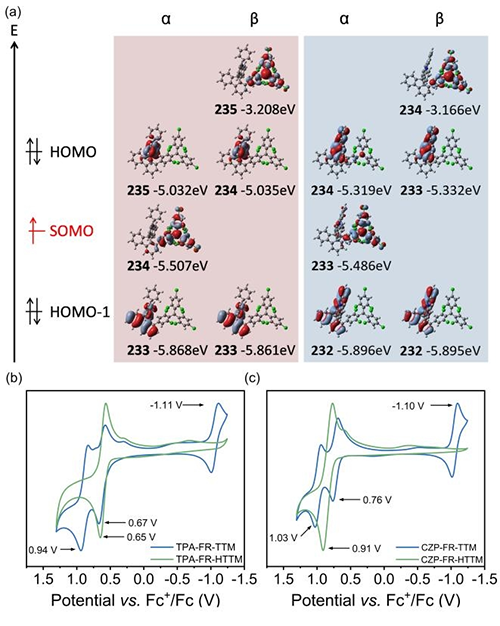

除了卓越的光物理性能,该研究还发现这两个自由基具有罕见的non-Aufbau电子结构。前线分子轨道分析(图5a)和循环伏安(CV)测试(图5b, c)表明,分子的最高占据轨道(HOMO)能级高于单电子占据轨道(SOMO)能级,这种独特的电子构型源于给体与自由基单元之间微弱的轨道耦合以及空间受限结构。更重要的是,这种non-Aufbau电子结构赋予了自由基超凡的稳定性。在连续375 nm氙灯光照下,CZP-FR-TTM和TPA-FR-TTM的荧光强度衰减寿命分别达到1.57 × 105秒和1.59 × 106秒,比母体TTM自由基(2.25 × 102秒)的稳定性提高了103 - 104倍。

图5:TPA-FR-TTM和CZP-FR-TTM的前线分子轨道分析与循环伏安测试结果。

本研究首次成功开发出具有高效空间电荷转移特性的发光自由基,通过精妙的分子设计,同时实现了给体与自由基单元在空间上的紧密靠近与非成键特性,有效抑制了非辐射跃迁,从而获得了高PLQE。同时,弱轨道耦合诱导形成的non-Aufbau电子结构显著提升了自由基的稳定性。这项工作不仅为高性能、高稳定性发光自由基的设计开辟了新的分子设计范式,也极大地推动了开壳双线态发光材料的发展。

相关研究成果以“Stable Luminescent Radicals with Efficient Through-Space Charge-Transfer Emission”为题,作为VIP论文发表在《Angew. Chem. Int. Ed.》上,也被选入Editors'''' Choice: Spotlights。海南大学谢遥宇和吴胜雄为论文的共同第一作者,海南大学艾心教授、吉林大学阿力木教授和南京工业大学彭其明教授为论文的共同通讯作者。本研究得到了国家重点研发计划(2023YFB3608902)、国家自然科学基金(22265009, 22105054, 62475116, 62422404, 52103210)、海南大学协同创新中心项目(XTCX2022XXC02)、海南省“南海新星”科技创新人才平台项目(NHXXRCXM202307)、海南大学启动基金以及吉林省科技厅(20230101363JC)等项目的支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202515346

- 吉大阿力木教授等 Macromolecules:单线态、双线态、三线态同时发光的自由基聚合物及其较长自旋相干时间 2025-01-03

- 港中深唐本忠院士/港城大叶汝全团队《Mater. Horiz.》: 固态红色发光的非共轭稳定自由基聚合物 2022-08-13

- 阿克伦大学郑洁教授课题组 Chem. Soc. Rev.: 从分子设计到工程应用 - 系统阐述防冻水凝胶研究进展 2025-05-26

- 南科大冯奎、郭旭岗/海南大学陈志才 Angew 综述:高性能有机电化学晶体管共轭聚合物的分子设计策略、应用和前景 2025-01-09

- Science:AI和高通量结合的逆向分子设计加速材料发现 2024-12-14