活性阳离子聚合(living cationic polymerization,LCP)是最基本的活性聚合技术之一。然而,由于阳离子活性末端对链转移/终止事件的高度敏感性,在温和条件下控制聚合反应一直是一个非常棘手的难题,这阻碍了其在先进材料工程中大显身手。

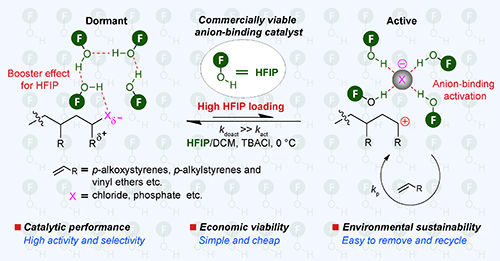

图1. 解锁HFIP作为一种实用的阴离子结合催化体系实现活性阳离子聚合。

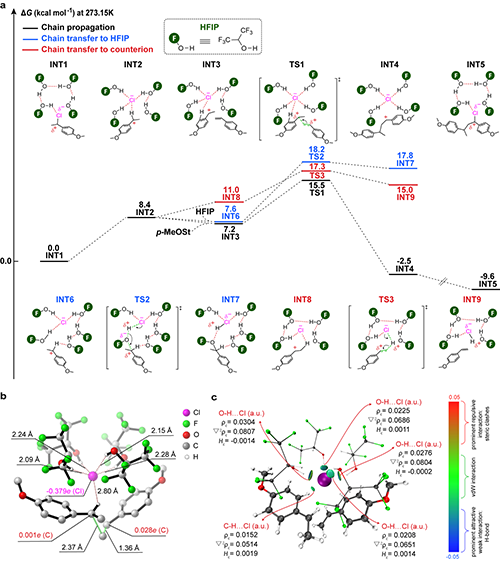

与往常以催化量使用的LCP催化系统相比,本研究通过详细的实验和理论计算研究揭示了由高负载HFIP引起的独特聚合行为(图2):

1)尽管单个HFIP分子表现出相对较弱的阴离子亲和力,但高负载可以最大程度地补偿熵的不利,促进高阶HFIP聚集体的形成,并使其化身为阴离子“捕手”,能够通过非共价的阴离子结合作用从休眠物种中抽取阴离子而产生极低浓度的阳离子活性种。

2)生成的HFIP聚集体能够促使休眠物种和阳离子活性种之间发生快速的可逆交换平衡,但极大地偏向前者(尤其是在加入亚化学计量的季铵盐时),从而大幅延长链增长物种寿命,并确保聚合物链均匀生长。

图2. 高负载HFIP所引发的独特聚合行为。

这些研究结果表明,利用高负载的简约分子作为催化剂来实现理想的聚合效果,可能代表了一种全新的聚合催化设计思路。这与当前流行的“多中心整合”策略大为不同,后者通常通过将多个催化中心“打包”到一个(大)分子中,以期在低催化剂用量下实现更高的反应活性与选择性。此外,本文所述的实验结果和机理见解将进一步激发集体思维,推动对更广泛非共价催化聚合模式的探索与开发,以应对聚合物精准合成中的挑战。

陶友华研究员和李茂盛副研究员为文章的共同通讯作者。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金委、中科院国际伙伴计划及青年创新促进会等项目的支持。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202425178

- 长春应化所陶友华研究员课题组 Angew:阴离子结合催化的活性阳离子聚合机理研究 2023-05-04

- 长春应化所陶友华研究员课题组《Nature Synthesis》:阴离子结合催化实现活性阳离子聚合 2022-09-13

- 中山大学高海洋教授课题组《Macromolecules》:杂化不对称α-二亚胺镍催化剂制备多峰聚乙烯 2026-02-12

- 天津大学潘莉团队《Macromolecules》:中等立构/区域选择性催化剂设计高性能聚丙烯基弹性体 - 助力iPP增韧与HDPE/iPP共混物高效增容 2026-02-10

- 长春应化所王保力研究员团队 Macromolecules:利用催化剂的“限域作用”和“氟效应”制备解缠结超高分子量聚乙烯 2026-02-06

- 劳伦斯伯克利国家实验室刘毅研究员《Nat. Commun.》:新型拓扑化学聚合-固态合成可溶液加工和功能化的超高分子量聚合物 2021-11-29