颜色在信息存储和显隐方面扮演着重要角色,自然界中的变色龙、青蛙、孔雀、蝴蝶等能对外界刺激作出响应产生颜色变化,以进行信息交流、伪装、防御天敌等。受大自然变色生物的启发,研究者开发了一系列在光、电场、温度、湿度、压力、化学试剂等刺激下的多种形式的变色材料,如纤维、纸、水凝胶、气凝胶、微球、膜等,促进了变色材料在自适应伪装、安全防伪、智能织物、实时传感、智能显色、节能建筑材料等领域的广泛发展。纤维素是一种绿色生物质材料,具有优异的机械强度和生物降解性。赋予纤维素双发射能力可扩大发射波长的范围,提高发光材料的灵敏度和可见性。然而,受颜色调控方法和原理的限制,纤维素基双发射荧光膜依赖于pH刺激来展现出颜色转换所做的工作非常有限,这严重阻碍了其应用范围的扩大。

基于上述背景,西安工程大学武海良教授团队在前期高透亮、可折叠、可书写的长余辉纤维素荧光膜研究基础上(Carbohydrate Polymers, 2021, 263, 117977),选取具有pH响应性质的有机荧光染料FITC和长余辉特性的无机荧光颜料CaAl2O4:Eu2+, Dy3+作为生色分子,根据它们的激发光谱和发射光谱重叠特性,制备了具有pH响应的双发射有机-无机杂化长余辉HPMC荧光膜(如图1和图2)。得益于HPMC骨架的“锚定”和“稀释”效应,形成的HPMC-FITC和HPMC@NH2-CAO荧光溶液和固态荧光膜分别在535 nm和480 nm处发出绿色和蓝绿色荧光,HPMC-FITC@NH2-CAO双发射膜可在480和535 nm两个发射峰长时间持续发出青色光,在极碱条件下显示更强的荧光强度。与现有纤维素基荧光膜相比,本研究扩大了纤维素基荧光膜的发射波长范围,延长了环境响应型荧光膜的发光时间,为制备以生物质为基材的智能变色织物涂层材料、防伪材料和灵敏性pH传感器件提供新途径。

图1 HPMC基荧光材料的制备机理示意图

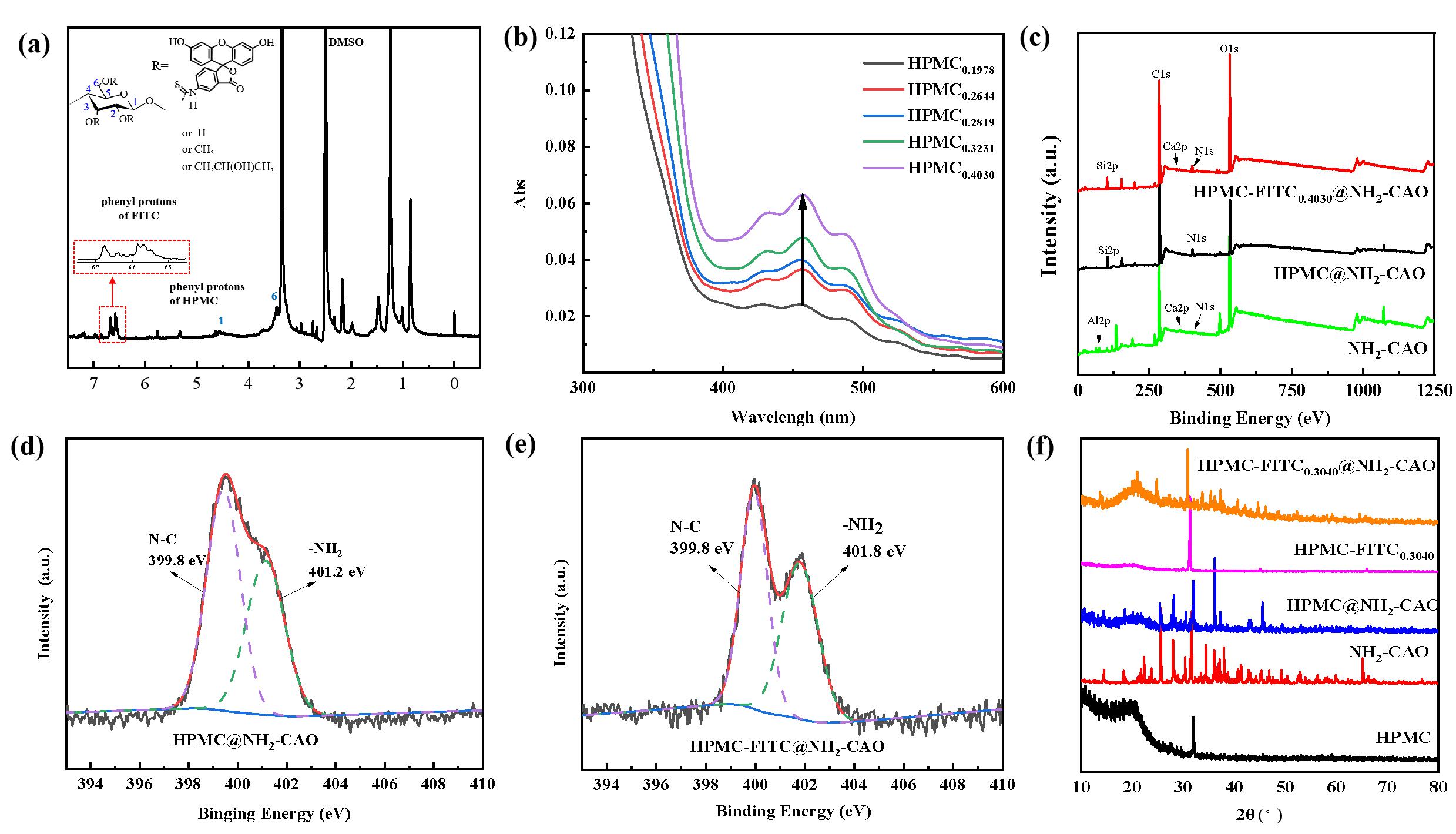

图2 HPMC基荧光材料的结构表征:(a) 1H NMR, (b) UV-Vis, (c) XPS, (d-e) N 1s拟合峰, (f) XRD

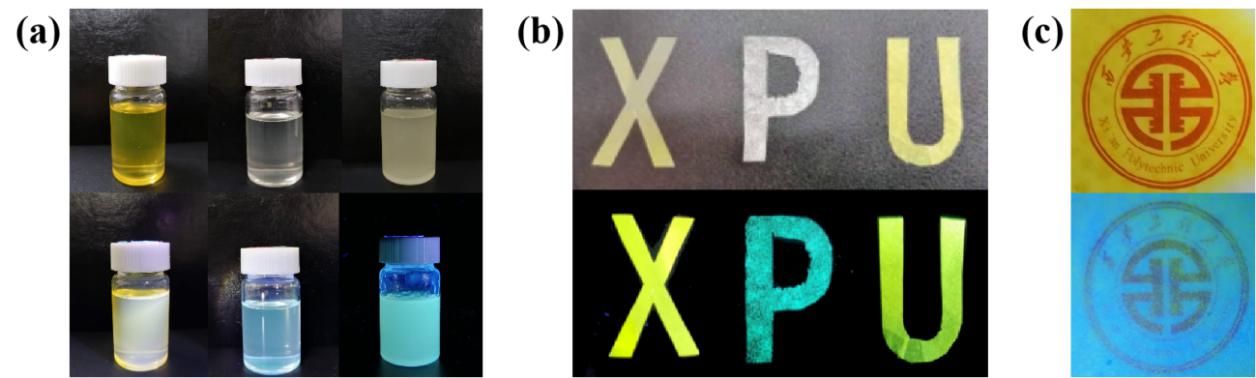

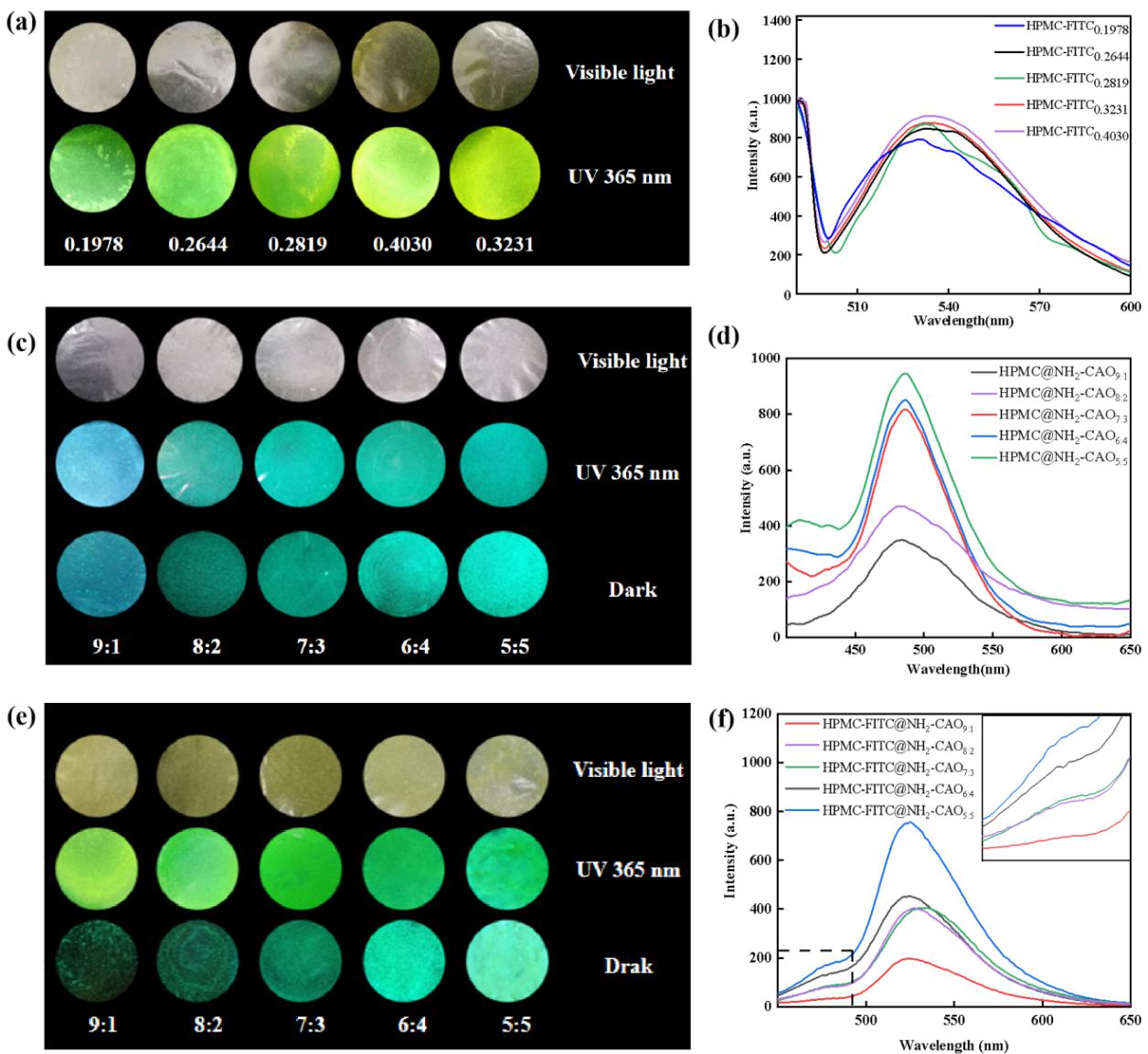

图3和图4展示了FITC和NH2-CAO同时接枝到HPMC结构上形成的HPMC-FITC@NH2-CAO溶液和固态膜的荧光照片。可以看出,具有双发射荧光效应的HPMC-FITC@NH2-CAO溶液和“XPU”膜字样的初始荧光出现了从绿色和蓝绿色向青色的转变。同时覆盖在荧光膜下面的“XPU”校徽在紫外光刺激下清晰可见,展示了双发射膜的高透明度。

图3 荧光材料在自然光和紫外光刺激下的照片展示:(a)合成的三种荧光溶液,(b)相应的“XPU”字样的荧光膜以及(c)覆盖在校徽上的荧光膜

图4 HPMC基荧光膜在自然光和紫外光刺激下的照片和荧光光谱

图5为以CaAl2O4:Eu2+, Dy3+为能量供体、FITC为能量受体形成的荧光膜颜色转换机制。当用激发波长Ex=359 nm刺激时,在给体CaAl2O4:Eu2+, Dy3+和受体FITC之间出现了能量转移,稀土离子Eu2+位于内层的4f电子发生光的吸收,从能量较低能级的基态(4f7)跃迁到能量较高能级的激发态(4f65d1),此时足够数量的光电子储存在不同深度的陷阱能级中,电子从激发态跃迁回基态时可产生最大发射波长为Em=480 nm的荧光。而不同深度陷阱能级中的部分光电子在逃逸过程中不断地向受体FITC传递,刺激受体产生另一发射波长为Em=535 nm的荧光,一部分落入中间陷阱能级中的电子可再次受到激发发生跃迁,促进了双发射的稳定性,并展示出长余辉效果。

图5 HPMC基荧光膜在紫外激发下颜色变化和势能转移机制

图6为HPMC荧光材料的pH响应行为。与HPMC-FITC荧光膜相比,在Ex=359 nm的激发下,随pH变化,HPMC-FITC@NH2-CAO荧光膜的发射峰出现位移变化,且随pH从2增加到12,HPMC-FITC@NH2-CAO荧光膜产生的FITC荧光发射峰位移从535 nm逐渐红移至539 nm,荧光强度呈增大趋势。说明可以通过NH2-CAO的激发波长产生的最大发射波长刺激FITC继续发出荧光。而相比于HPMC-FITC荧光谱图在450~500 nm处的发射峰强,HPMC-FITC@NH2-CAO荧光谱图在这一区域出现明显的峰强波动,且发射峰强度与pH有明显的依赖性。这意味着通过FITC染料和NH2-CAO粒子构建的HPMC基双发射膜具有pH响应性,扩大了荧光发射波长范围,可提高其作为pH传感器件的灵敏性。

图6 HPMC基荧光材料的pH响应行为

论文第一作者为西安工程大学纺织科学与工程学院青年教师姚一军,共同第一作者为西安工程大学纺织科学与工程学院硕士研究生朱峻锌,通讯作者为武海良教授和沈艳琴教授。该研究得到了陕西省教育厅专项科技计划项目、西安工程大学博士科研计划项目、陕西省“三秦学者”创新团队项目资助。

相关研究成果以“pH-Responsive Dual-emitting Hydroxypropyl Methylcellulose-Based Material Containing Fluorescein Isothiocyanate and CaAl2O4,Eu2+, Dy3+ Phosphors”为题发表于顶级期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》(DOI: 10.1021/acsami.1c14305)。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861721003647

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c14305

- 武汉理工赵政 Int. J. Biol. Macromol.:pH响应的抗菌抗氧化自愈合水凝胶用于加速糖尿病伤口愈合和实时监测 2024-04-06

- 华东理工大学王庚超教授/王文强团队 Angew:电泳驱动可控相分离制备强韧型介孔壳聚糖电解质膜 2024-01-22

- 西安工程大学武海良教授、姚一军副教授 IJBM综述:环境响应型天然高分子基荧光材料研究进展 2024-01-18

- 华南师范大学许炳佳/石光 Angew:经典聚集发光淬灭化合物的颜色可调双发射有机长余辉 2022-12-24

- 复旦大学朱亮亮研究员课题组利用单分子荧光–延迟荧光双发射构建三维比率型荧光探针新方法 2019-02-18

- 复旦朱亮亮课题组利用结晶自组装构建聚集诱导荧光-室温磷光双发射体系 2017-03-07