近年来,自愈合材料因其在延长材料服役寿命、提高器件可靠性方面的重要作用而受到广泛关注。聚氨酯材料由于结构设计灵活,通过引入动态可逆键(如氢键、金属配位键、二硫键、亚胺键等),在赋予材料自修复能力方面展现出独特优势。然而,目前广泛研究的自愈合聚氨酯大多针对干燥环境,难以适应水下或高湿环境使用。在此类环境中,由于水分子的极性和配位效应,动态键结构易受破坏,导致自愈反应效率大幅下降,材料性能严重退化。尽管已有研究尝试通过引入疏水链段或采用特殊动态键形式来改善材料在水下的自愈表现,但依然面临自愈速率缓慢、力学性能不足、动态键稳定性差等问题。尤其在水下传感器、仿生机器人、植入式医疗器械等领域,对材料在水环境中实现快速、稳定自愈的需求日益迫切。

在此背景下,韩国KAIST应邬彬副教授及中科院宁波材料所朱锦研究员团队受海洋生物——红海星水下高效自我修复机制的启发,提出了以双重疏水保护与串联动态键协同作用为核心的新材料设计策略,旨在开发能够在常温水环境中实现快速、稳定自愈的高性能聚氨酯材料,为水下应用领域提供新的解决方案。

据悉,在此前的研究工作中,韩国KAIST应邬彬副教授团队已开发出一系列基于动态键机制的自愈合聚氨酯体系,在干燥或弱极性环境中表现出优异的结构恢复能力与力学性能重建能力(Adv Funct Mater, 2024, 34, 2402380;Nat Commun, 2024, 15, 2129;ACS Appl Polym Mater, 2024, 6, 4070;Prog Chem, 2023, 35, 1275;Macromol Biosci, 2023, 23, 2300111;Nat Commun, 2022, 13, 7699;Adv Funct Mater, 2022, 32, 2106341;Chem Eng J, 2021, 420, 127691;Chem Eng J, 2021, 410, 128363;Adv Funct Mater, 2021, 31, 2009869;ACS Appl Mater Interfaces, 2020, 12, 11072)。这些成果为智能自修复软材料的构建奠定了坚实基础。然而,当自愈材料应用于水下或高湿环境时,动态键的稳定性成为关键限制因素。

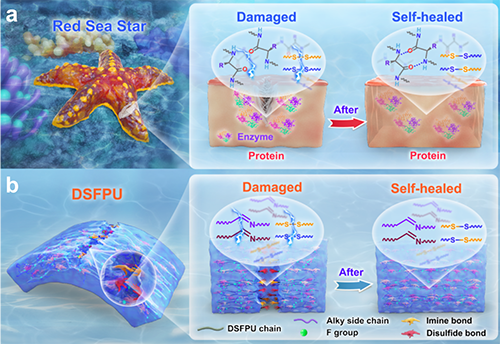

在本项研究中,研究团队设计并合成了一类新型水下自愈聚氨酯材料(DSFPU系列),其中DSFPU-3展现出最优综合性能。该材料通过在分子链中引入长烷基侧链与氟基团,材料内部形成致密疏水层,显著阻隔了水分子对动态键的干扰。同时,通过构建双硫键与亚胺键串联的动态结构,在保证材料柔韧性的同时,大幅提升了链段重组与修复速率(图1和图2)。

图1. (a) 红海星受损后分泌含氢键与动态二硫键的酶,实现水下自愈;(b) DSFPU 通过氟基与烷基侧链排斥水分干扰,结合二硫键与亚胺键驱动实现水下自愈。

图2. DSFPU 合成过程示意图。

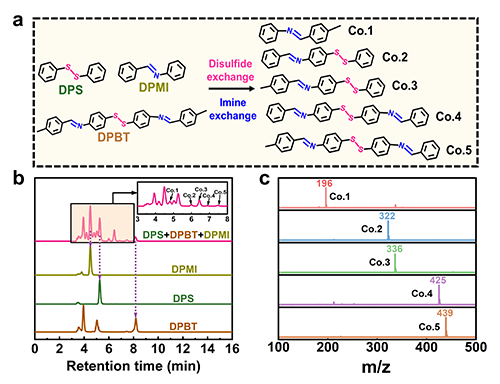

为了系统验证材料设计的有效性,研究团队首先开展了小分子模拟实验(图3)。通过合成含有双硫键、亚胺键及两者串联的小分子模型,并结合LC-Q-TOF质谱分析,确认了双硫键断裂能够显著促进亚胺键交换,从而有效加速动态键的重组过程,为串联动态键机制在水下自愈行为中的作用提供了直接证据。

图3. 小分子模型验证串联动态键交换机制。通过液相色谱和质谱分析,验证了DPS、DPBT与DPMI之间的双硫键和亚胺键串联交换反应,生成了五种新的重组产物(Co.1–Co.5)。

在材料防水性能方面,DSFPU-3表面的水接触角高达99.3°,远高于普通聚氨酯材料。进一步的浸水实验显示,即便在连续4天水浸后,DSFPU-3的质量、表面微观形貌以及微相分离结构均未发生明显变化,表明材料具有出色的抗水稳定性。这种致密的疏水屏障有效阻隔了水分子的渗透与扩散,为动态键在水环境中稳定交换提供了保障。得益于上述疏水保护和动态键设计,DSFPU-3在水下环境中展现出优异的自愈性能(图4)。通过划痕修复实验观察到,在常温水环境下,划痕在12小时内实现了近乎完全愈合,划痕闭合速度达到33.33 μm/h。激光共聚焦显微成像进一步揭示,划痕深度随时间呈指数衰减规律,与串联动态键加速链段重组的机制高度吻合。此外,染色后的DSFPU-3样品经切割后在水下自愈,能够承受500克负载拉伸而不断裂,充分验证了材料在实际应用环境下的结合强度和耐久性。

图4. DSFPU-3材料在水下环境中的自愈性能评估。激光共聚焦成像及3D轮廓分析显示,划痕在水中12小时内几乎完全愈合(a–c);不同配方材料自愈速率随温度变化的对比(d)及自愈后承受500 g拉伸负载的验证(e)。

综合来看,研究团队通过巧妙引入双重疏水单元和串联动态键机制,不仅实现了在常温水环境下快速、稳定的聚氨酯自愈,还在力学性能、水下稳定性及生物相容性等方面均展现出优异表现,为水下智能材料与可穿戴设备领域的发展提供了重要的材料基础和设计思路。

相关研究成果以“Red Sea Star-Inspired, Rapid Underwater Self-Healing Polyurethane Based on Dual Hydrophobic Units and Tandem Dynamic Bonds”为题发表在Macromolecules上。改论文的通讯作者为韩国KAIST应邬彬副教授和中科院宁波材料所陈景研究员,第一作者为中科院宁波材料所博士后李凤龙。

全文链接:https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c03007

- 南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性 2026-02-09

- 武汉大学刘兴海教授团队《Small》:仿生超韧快速响应水凝胶 2026-02-02

- 仿生“阴阳耦合”+ 多尺度纳米限域效应!上海交大黄小彬团队 AFM:研发高性能光热滑爽聚脲防除冰涂层-为户外设备抗冰提供新思路 2026-01-31

- 西南交大王勇教授等 Macromolecules:受生物矿化启发的超强韧自愈合水性聚氨酯弹性体 2025-10-03

- 深圳技术大学史济东等 Carbon:基于石墨烯-纳米纤维素复合薄膜的自修复应变/湿度双模传感器的设计及在可穿戴呼吸监测的应用 2025-05-28

- 北京化工大学杨丹教授 Nano Energy:基于强界面结合力的自供电整体自愈合介电弹性体致动器 2025-04-22

- 中南民大张道洪教授/姜宇教授团队 Macromolecules:高性能超支化聚氨酯微相分离的原位可视化 2026-02-09