纳米乳液在化妆品、食品、医药、石油开采及药物递送等领域具有广泛应用,但其热力学不稳定性导致的不可逆分解一直是制约其实际应用的难题,另外,传统纳米乳液制备通常依赖表面活性剂或高能耗机械方法。近日,香港城市大学朱平安教授与香港理工大学王立秋教授团队受自然界云层动态平衡现象的启发,提出了一种热诱导纳米乳化(Thermo-induced nanoemulsification, TINE)技术,通过简单的加热-冷却循环实现了纳米乳液的可逆生成与分解。这一成果发表在Matter上,为纳米乳液的绿色、高效、可控制备提供了全新思路。

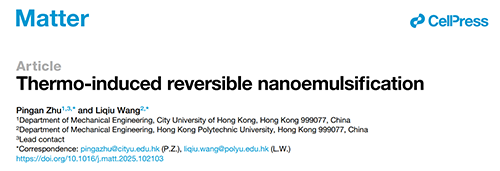

在自然界的水循环中,云层的形成与消散展现着精妙的动态平衡。当暖湿气流上升遇冷时,水蒸气在凝结核表面凝结为微米级水滴,形成云层;而当温度升高或湿度降低时,这些水滴又会重新蒸发为气态。这种气-液相变的可逆过程,启发了这一最新研究。研究团队发现,云层中水蒸气与液滴的动态平衡与纳米乳液体系具有深刻的相似性。正如大气中水分子在气液两相间的循环转换,他们设计的水-油体系通过精确控制温度变化,实现了纳米液滴的可逆形成与溶解(图1)。在加热阶段(模拟气流升温),水相分子突破界面能垒"蒸发"进入油相;冷却时(模拟高空低温),这些分子在油相中过饱和析出,自组装形成纳米液滴。整个过程无需添加表面活性剂,仅通过热力学调控即可实现乳化状态的可逆切换,再次加热时纳米液滴会重新溶解,体系恢复未乳化状态。

图1. TINE技术的工作原理和表征结果。a) 示意图显示通过加热-冷却循环实现纳米乳液的可逆形成与溶解过程;b) 实验照片对比显示初始透明的水-油体系冷却后形成的乳白色纳米乳液(右)和再次加热后恢复的透明状态(左);c) 光学显微镜图像显示制备的纳米液滴;d) 动态光散射分析显示纳米液滴的粒径分布。

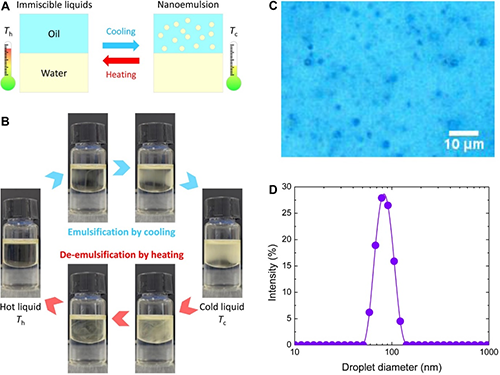

研究团队设计了对比实验,考察不同容器材质(玻璃与聚合物)对乳化过程的影响。通过红外热成像技术实时监测发现,在玻璃容器中冷却时,由于玻璃较高的热导率,油相温度(To)始终高于水相温度(Tw),形成了必要的负温度梯度(To > Tw)。这种特定的温度分布促使水蒸气在水-油界面区域优先成核,并通过扩散作用进入油相内部。数值模拟结果与实验观测高度吻合,从理论上阐释了负温度梯度对纳米乳液形成的关键作用。

图2. 纳米乳液形成的条件。a) 玻璃容器中成功形成的纳米乳液;b) 聚合物容器中未能形成纳米乳液;c) 玻璃容器冷却过程中的温度变化曲线,显示油相温度(橙色)高于水相(紫色);d) 聚合物容器中的相反温度分布;e-f) 数值模拟展示不同容器中的温度场分布;g) 纳米液滴在油-水界面成核的示意图;h) 液滴在界面处形成的全过程。

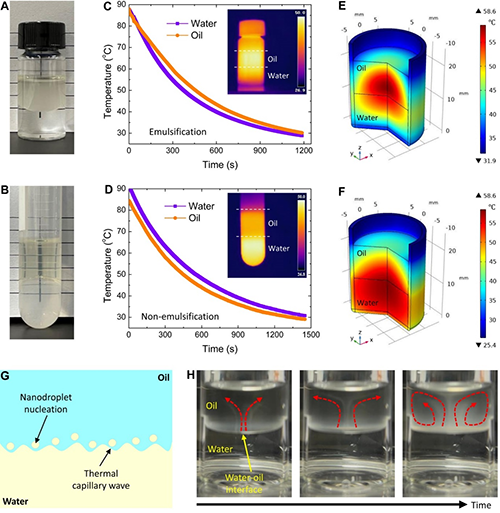

作者定量研究了不同加热温度下的乳化行为。实验数据显示,当加热温度低于50℃时体系保持透明,无法乳化;在50-60℃区间出现相变;超过60℃后,乳化程度随温度升高而显著增强。这一现象与水在油中溶解度的温度依赖性直接相关。基于经典成核理论,研究团队将界面热毛细波与临界成核半径定量关联,确定了热诱导纳米乳化过程的临界温度条件,理论预测与实验结果高度吻合,为TINE技术提供了坚实的理论基础。

图3. 温度调控的物理化学机制。a) 不同加热温度下纳米乳液的形成情况,显示50-60℃为临界阈值;b) 纳米液滴质量分数随加热温度的变化关系;c) 成核温度依赖加热温度的理论预测(曲线)与实验结果(数据点)对比。

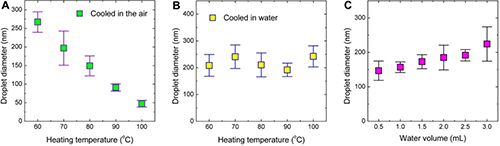

研究发现,当体系在空气中自然慢速冷却(冷却时间tc≈522s)条件下,纳米液滴尺寸受成核数量控制,随加热温度升高而减小;而当体系在水中快速冷却(冷却时间tc≈17s)时,液滴尺寸受蒸汽扩散过程控制,保持相对稳定。通过调节水油比例可以改变体系的冷却速率,从而实现液滴尺寸精确调控。这些发现为纳米乳液的可控制备提供了重要指导。

图4. 纳米液滴尺寸的精确调控。a) 空气中缓慢冷却时,液滴尺寸随加热温度升高而减小;b) 水中快速冷却时液滴尺寸保持稳定;c) 通过改变水油比例调控液滴尺寸(固定油相体积3 mL,水相体积1-5 mL)。

TINE技术适用于包括石蜡油、硅油等多种油水体系,即使对于粘度高达3000 cSt的硅油仍能形成稳定纳米乳液。在甲苯-水、二氯甲烷-水等高饱和蒸汽压的油-水体系中,可以同时产生水包油(O/W)和油包水(W/O)两种纳米乳液,这种双乳化现象在传统方法中极为罕见。规模化实验表明,该方法具有良好的扩展性,制备的纳米乳液在长期储存(16个月)后仍保持纳米级特性。这些优异性能使TINE技术在智能材料、医药载体、食品加工等领域展现出广阔的应用前景。此外,该技术可以利用低品位工业废热,同时在能耗方面(约10-103 W/kg)比传统低能量纳米乳液制备法降低至少两个数量级,具有显著的环保和经济效益。

图5. TINE技术的应用性能。a) 多种油水体系(石蜡油-水、十六烷-水、硅油-水)的乳化效果;b) 甲苯-水、二氯甲烷-水体系同时形成W/O和O/W两种纳米乳液;c) 高粘度硅油(3000 cSt)体系的乳化效果;d) 规模化制备展示(250 mL);e) 长期稳定性测试显示16个月储存后液滴尺寸仍保持纳米级(初始227 nm,储存后469 nm)。

论文全文免费访问链接(有效期至2025年5月29日):https://authors.elsevier.com/a/1kvD99CyxdAexy

论文信息

P. Zhu & L. Wang. Thermo-induced reversible nanoemulsification. Matter 8, 102103 (2025).

https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(25)00146-8

- 复旦大学王国伟团队 Macromolecules:突破自组装技术新边界 - 高固含量下嵌段共聚物的热诱导自组装与热诱导协同自组装 2025-04-27

- 郑大刘春太/王震团队 Macromolecules:热诱导取向态PA11结构演变- Brill转变温度以上氢键层保留的直接证据 2025-01-05

- 东华大学史向阳团队《J. Control. Release》:基于光热诱导效应的功能树状大分子纳米疫苗用于增强全身抗肿瘤免疫治疗 2023-02-08

- 华南理工大学王瑞、谢从珍/深圳大学徐华松 Nat. Commun.:用于静电防护的可切换导电-绝缘态可逆介电聚合物 2026-02-16

- 四川大学李建树教授/罗珺副研究员团队 Mater. Today : 蜂蜜启发的热滞后粘合剂实现强而可逆的水下粘合 2025-12-29

- 甬江实验室方磊教授团队 AFM:无溶剂介导的热塑性聚氨酯复合材料-具有稳定、可逆的热荧光响应 2025-12-05