多样性导向聚合能够高效、快速构建结构丰富、功能多样的聚合物库,是调节高分子材料的结构与功能的有效策略之一。在有机化学中,多样性导向的合成需要高活性中间体或多反应位点合成子。但是,在高分子合成中,若单体的活性过高或反应位点过多,则由于其自身稳定性不足,难以合成、提纯、储存或应用,也会在聚合中引入副反应从而导致聚合物结构缺陷。

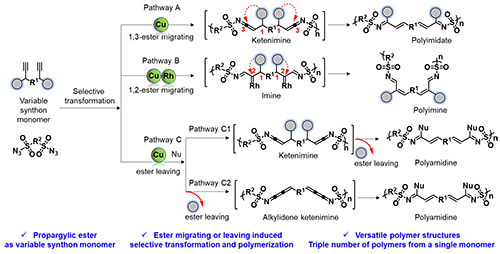

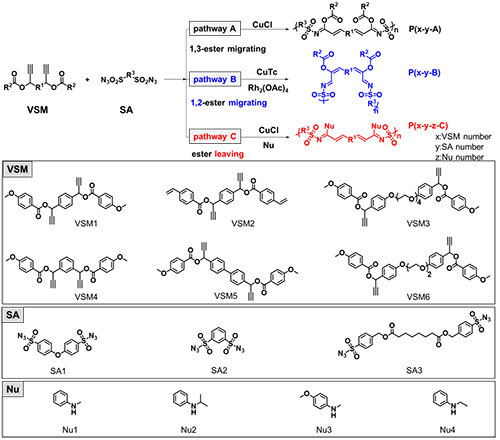

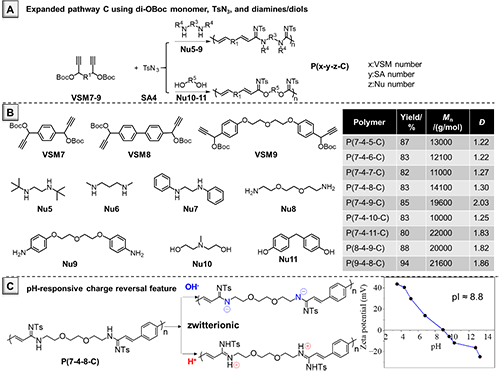

为了探索单体的范围并验证是否可以从相同的单体组合选择性的制备三种结构多样的聚合物,作者设计并制备了6种炔丙基苯甲酸酯VSM1-6、3种磺酰叠氮SA1-3和4种含氮的亲核试剂Nu1-4(图2)。实验结果表明,在三种聚合条件下,8种单体组合可以获得24种产率高达97%和分子量高达20000 g/mol的聚合物。并且,VSM中含有的甲氧基、乙烯基、联苯和醚基等各种官能团在聚合过程中都具有很好地耐受性。通过热重分析和差示扫描量热法结果得知,上述聚合物都表现出良好的热稳定性,其热分解温度Td(5%)高于200℃。具体不同路径的调控方法如下:在一价铜(CuTC例外)催化下,炔丙酯会被磺酰叠氮活化为烯酮亚胺中间体(苯甲酸酯的离去性较弱,迁移性较强),随后炔丙位酯基会通过1,3-迁移机理高效、定向地迁移至烯酮亚胺的缺电子中心碳原子,从而得到聚磺酰亚胺酸酯(A路径)。B路径的条件为CuTC/Rh(II)协同催化,在CuTC催化下,炔丙酯与磺酰叠氮的反应会得到稳定的磺酰基三唑,随后发生Rh(II)诱导的脱氮气生成α-亚胺基铑卡宾中间体,进而诱导酯基的1,2-迁移,因此该路径会选择性得到聚烯醇酯基-N-磺酰基亚胺。当体系中有外加的亲核试剂时,会诱导炔丙位酯基的离去从而生成氮杂联三烯中间体,随后发生亲核试剂的加成并得到聚烯基N-磺酰脒和聚烯基N-磺酰亚胺酸酯(C路径)。

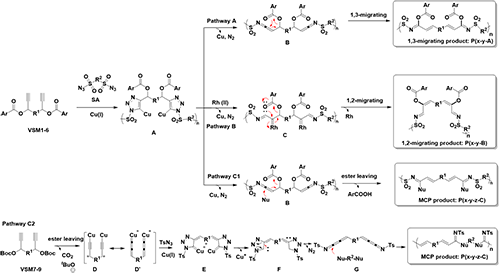

基于聚合物结构表征、动力学研究、对照实验和相关文献,该研究团队提出了该聚合的两种可能得反应机理(图4)。而对于涉及酯基离去的途径C,根据酯基离去的时间顺序,聚合可能遵循途径C1和途径C2所述的两种机制。

图4:不同聚合途径的可能机理

在这项工作中,通过调控炔丙酯聚合途径,成功制备了三类不同结构的聚合物。其中,通过控制酯基迁移或离去行为,可以在不同条件下得到聚磺酰亚胺酸酯、聚磺酰亚胺和聚磺酰脒三类聚合物。机理研究证实了α-亚胺基铑卡宾、烯酮亚胺或氮杂联三烯中间体参与了不同的反应途径。通过调整聚合条件,可以从相同的单体组合中得到三倍数量水平的聚合物。酯基离去诱导的MCPs也被系统地扩展到含有与磺酰胺结合的乙烯基的聚合物库中。这些特性赋予了聚合物两性离子性质和pH响应电荷反转特性。所发展的炔丙酯动态调控策略为通过选择性转化特定单体来精确控制聚合物结构提供了新的见解。该策略还将为快速、灵活地构建结构多样性的聚合物库提供指导。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-57619-7

下载:Selective Transformation of Propargylic Ester towards Tunable Polymerization Pathways

- 江南大学马松琪教授团队《Macromolecules》:动态交联的潜伏型促进剂及其可回收单组分环氧树脂 2025-09-22

- 华东理工刘润辉教授课题组 Nat. Microbiol.:细胞膜和DNA双靶点抗耐药真菌 2024-04-08

- 中科院长春应化所简忠保研究员课题组 Angew:水相配位共聚制备极性聚烯烃 2024-04-01

- 大连理工大学郑楠课题组 Nat. Commun.:乙烯基氮杂累积三烯中间体的聚合转化 2025-11-05

- 广东工业大学冯星课题组:芘基化工中间体及其发光材料研究进展 2022-09-11

- 北京大学朱戎课题组JACS: 经历累积多烯中间体的铜催化炔丙聚合 2022-03-10