华中师大曹郁教授团队 Polym. Rev. 综述:温敏纤维素水凝胶 - 材料设计前沿

随着材料科学的进步,智能材料因其独特的性能而受到广泛关注。一类智能材料是基于水凝胶,对诸如温度、pH、光、磁等环境响应,可用于生物医药、健康监测和穿戴设备、柔性机器人、环境保护、农业等方面。温敏性水凝胶作为一类重要的智能材料,尤其在生物医学、药物递送系统、组织工程等领域展现出了巨大的潜力。

纤维素是地球上最丰富的天然有机聚合物之一,广泛用于造纸、纺织、食品、化工产品和建筑材料中。随着对环保和可持续发展的重视度增加,探索纤维素的新用途成为科研热点,特别是在医药领域:作为药片和胶囊的赋形剂;用于药物制剂以改善溶解性或控制释放速率;在医疗敷药中促进伤口愈合。

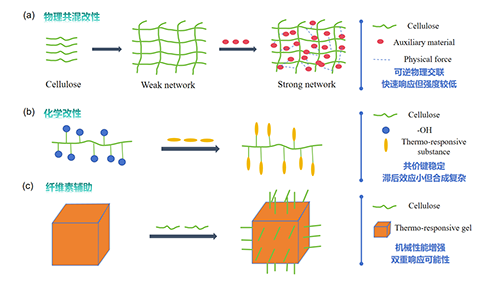

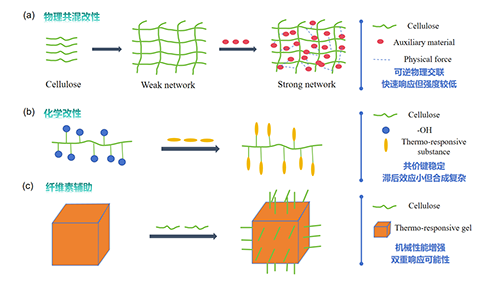

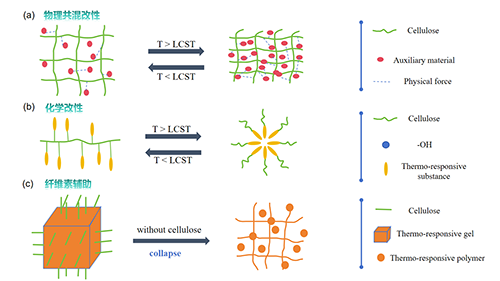

温敏纤维素水凝胶结合了纤维素的生物相容性和生物降解性以及温敏性水凝胶的环境响应能力,展现出广阔的应用前景。而单纯的纤维素及其衍生物形成的温敏水凝胶的凝胶转变温度高且性能不好,极大地限制了发展,基于此发展出三大类改进策略(图1):一、在纤维素中加入物质进行共混,利用物理作用力进行调节;二、对纤维素进行化学改性,改变影响溶胶-凝胶转变的基团种类或数量;三、纤维素辅助即其他温敏物质成凝胶,而纤维素在此只扮演增稠剂或稳定剂的角色。

图1. 温敏纯纤维素水凝胶改性的三种策略

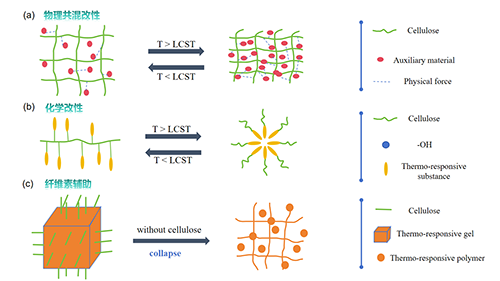

近日,来自华中师范大学化学学院的曹郁教授、博士生瞿佳颖和本科生何凯等人在高分子知名期刊Polym. Rev.上发表了综述文章,总结了三大类温敏纤维素水凝胶:以甲基纤维素(MC)和羟丙甲纤维素(HPMC)为代表的纤维素主链为温敏部分;除纤维素主链的侧链为温敏部分,其中聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)最为典型;纤维素作为增稠剂或稳定剂,并介绍了各类凝胶的合成方法、优缺点、溶胶-凝胶转变机理及应用(图2)。此外,还介绍了多响应的纤维素水凝胶,强调其不同的功能和在不同场景下的潜在应用,以期达到对此类温敏性功能材料的快速了解和掌握,并启发更多后续的研究和应用发展。

图2. 三种温敏纤维素水凝胶的相变机理示意图

纤维素主链为温敏部分

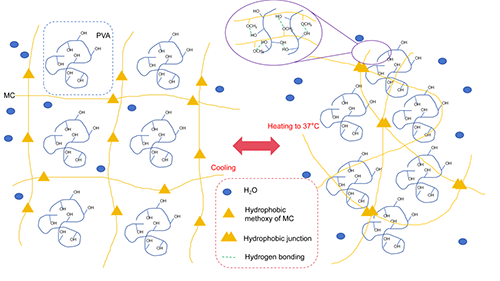

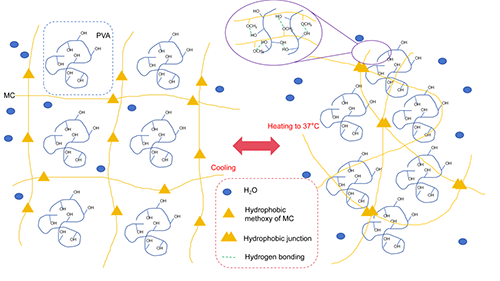

纤维素中的纤维素醚如MC与HPMC是最为典型、研究最多的物质,它们本身形成的水凝胶即具有温度响应的特性,但是由于其溶胶-凝胶转变温度过高以及形成的水凝胶机械性能不好等限制了应用和发展。最简单的方法为加入无机盐、小分子有机物、表面活性剂等进行物理改性,利用氢键、静电力、分子相互作用、主客体作用等交联成为网状结构进而降低凝胶转变温度。这种方法简单,但往往调节力度有限。如将甲基纤维素(MC)与聚乙烯醇(PVA)在磷酸盐缓冲溶液(PBS)中共混,通过物理交联可在37°C下发生溶胶-凝胶转变得到MC-PVA凝胶。(图3)

图3. MC-PVA温敏凝胶的溶胶-凝胶转变机理

纤维素侧链为温敏部分

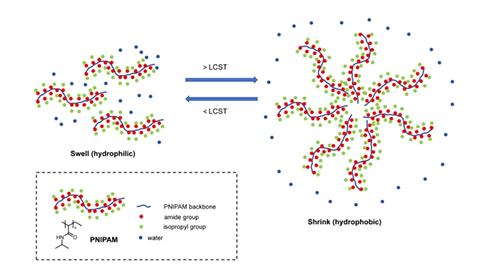

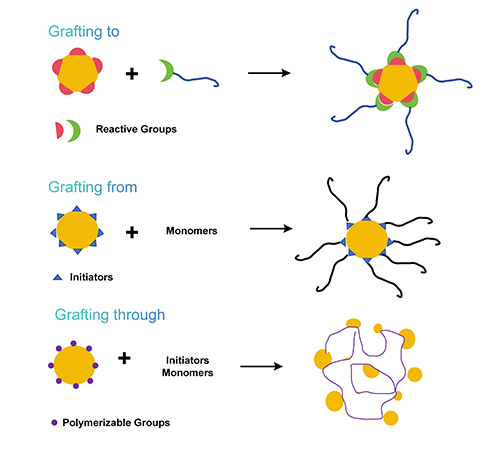

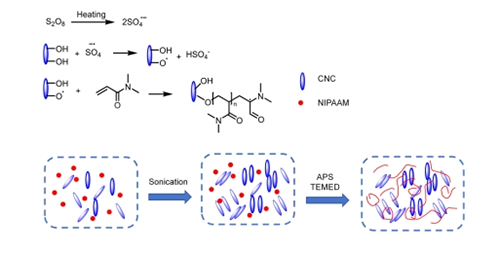

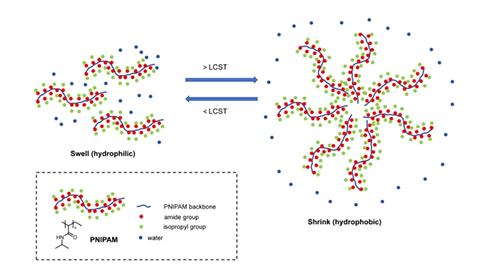

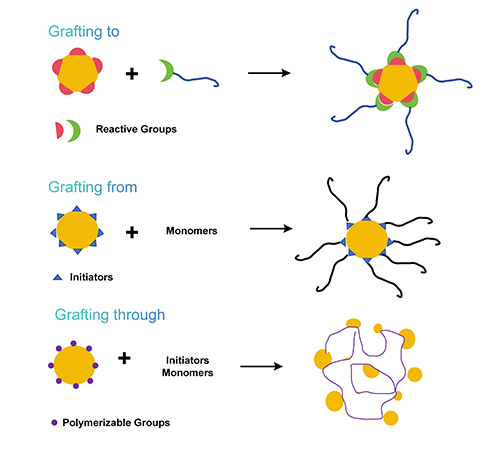

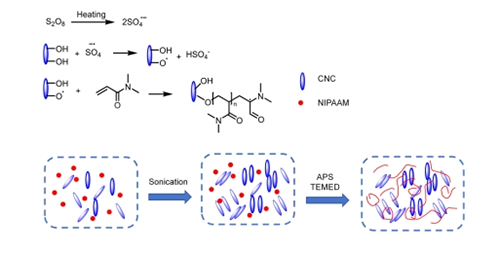

PNIPAM的侧链含有亲水的酰胺基和疏水的异丙基,通过亲疏水平衡调节(图4),展现出低临界溶解温度(LCST)在32°C附近的凝胶转变特性,由于该温度接近人体温度,具有广阔的应用。但是单独的PNIPAM凝胶脆性高、机械强度差、功能有限,可通过原子转移自由基聚合(ATRP)、离子聚合、开环聚合、点击反应等方法将其接枝到纤维素及其衍生物上可完美的解决上述问题并丰富凝胶种类、提高热响应行为(图5),同时也可将纤维素接枝到其他具有热响应性质的物质上。利用这种方法形成的凝胶种类多样、可方便调节热响应行为和其它相关性能,但是往往步骤麻烦且需要用到有毒的交联剂。如采用自由基聚合的方法,以过硫酸铵(APS)为引发剂,四甲基乙二胺(TEMED)为催化剂,无需任何额外的化学交联剂。嵌入的CNCs与PNIPAM通过它们的羟基共价交联,并通过氢键物理交联促进相邻CNC和PNIPAM链的相互作用进而促进水凝胶的强化(图6)。

图4. PNIPAM结构和凝胶LCST行为示意图

图5.三种接枝方法

图6. CNC-PNIPAM凝胶的制备

纤维素为增稠剂或稳定剂

纤维素仅仅作为热响应物质的增稠剂或稳定剂而存在,比如在壳聚糖/β-甘油磷酸二钠/醋酸的凝胶体系下,可加入羟乙基纤维素作为增稠剂,可形成更加均匀和稳定的凝胶。通过纤维素的疏水主链与周围水分子的氢键相互作用,有效限制了系统内粒子的运动,从而达到增稠目的;通过防止热响应聚合物在溶胶-凝胶转变过程中的聚集或沉淀,纤维素衍生物的存在可以在空间上阻碍聚合物链之间的相互作用,促进更均匀和稳定的凝胶网络的形成。纤维素衍生物特别是MC与HPMC可促进体系黏度的增加,增强凝胶的可注射和处理性能,特别适用于需要微创输送的生物医学应用中。

多响应纤维素水凝胶

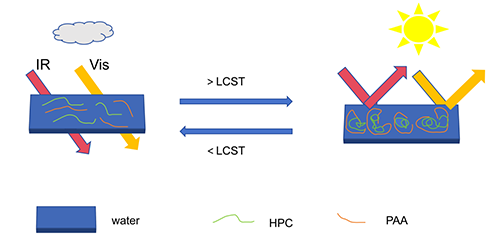

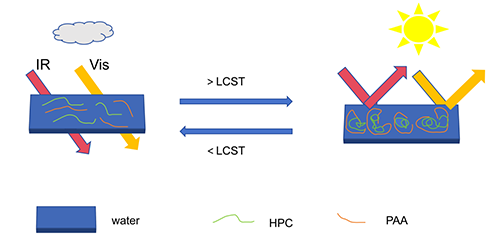

根据材料来源不同,纤维素可与生物大分子、单体溶液、部分无机物复合形成具有温度、pH、光、电、磁等多种响应的水凝胶。虽然这类水凝胶具有更强的适应性和灵活性,可用于更复杂的场景,但是由于复杂性的增加,对其设计和合成也提出了显著挑战。如将羟丙基纤维素(HPC)与聚丙烯酸(PAA)共混,可得到温度/pH双响应的水凝胶。当 pH 从1变化到4时,HPC-PAA水凝胶的低临界转变温度(LCST)从10°C升高到40°C,酸度继续减弱到pH为6、7时,凝胶转变温度缓慢升高至44°C,然而当碱性增强到 pH = 10时,凝胶转变温度反而下降到43°C。(图7)

图7. HPC-PAA凝胶的相转变过程

尽管目前温敏纤维素水凝胶发展出了多种体系和在生物医疗等方面具有一些应用,但仍面临一些挑战,比如如何精确调控其温度响应行为和提高材料的性能以适应实际应用中的需求。因此,进一步的研究需要集中在开发新型合成方法、优化结构设计以及深入理解其物理化学性质等方面。

原文链接 https://doi.org/10.1080/15583724.2025.2458305

通讯作者简介

曹郁:华中师范大学教授,博士生导师。2003年于北京理工大学获材料学博士学位,2003年至2005年在中国科学院化学所高分子物理与化学国家重点实验室从事博士后研究,曾任日本学术振兴会特别研究员,目前为华中师范大学化学学院教授和学科带头人。主要研究领域包括功能高聚物、药物传递系统及生物医用材料、高性能纤维、纳米自组装等方面。通过分子设计合成具有生物活性或适用于不同领域的功能高分子,再通过材料设计、分子构建加工/自组装成材料,使其成为具有生物活性、生物相容性、靶向功能、缓释/控释功能或其它功能的新型材料或环境材料。