近年来,非富勒烯电子受体(NFAs)在有机光伏领域获得了广泛的关注。目前,基于非富勒烯电子受体的单节本体异质结构聚合物太阳能电池效率已突破18%。典型的A-D-A型非富勒烯电子受体复杂的化学结构使其在成膜过程中能形成多种聚集体,除了有序性很强的侧立层晶(edge-on lamella,分子的侧链垂直于基底)和直立层晶(flat-on lamella,或称为end-on lamella,分子的共轭主链骨架垂直于基底),也可以形成有序性较低的平躺层叠(face-on p-p stacking,分子的共轭主链平面平行于基底)。上述两种微观层面上分子有序性很高的层晶容易发展成大尺寸的聚集体(如球晶、纤维晶),使给受体相分离的尺寸过大,不利于激子的解离,影响器件的光伏性能。因此,优化分子形貌、形成合适的聚集体对调控活性层光吸收、激子分离和器件效率具有十分重要的意义。

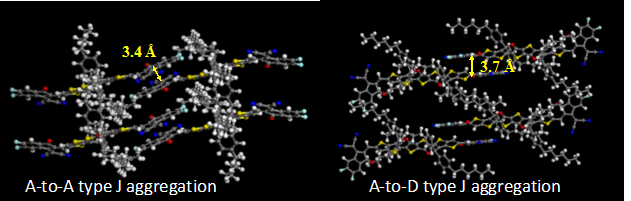

最近,武汉理工大学王涛课题组通过溶剂添加剂1,8-二碘辛烷(DIO)、二苯醚(DPE)和1-氯萘(CN)作用,实现了对非富勒烯受体COi8DFIC的分子排布的有效调节,分子间形成J型聚集,使吸收光谱拓展至近红外区域,增加了光吸收能力,显著提高了器件效率。分子动力学模拟发现该受体分子的J聚集可分为两种:“A-to-A”型J聚集(两个受体分子的A单元堆叠),和“A-to-D”型J聚集(一个分子的A单元与另一个分子的D单元堆叠)(如图1所示)。这些溶剂添加剂中,DIO在促进J聚集形成方面最为出色,DPE其次,刚性平面结构的CN则因其倾向于与COi8DFIC的A单位堆叠而效果不明显。DIO的作用主要源于其与COi8DFIC的侧链之间的较强相互作用,赋予侧链良好的柔顺性,使COi8DFIC在形成“A-to-D”型J聚集过程中具有灵活的构象调节能力。掠入射广角X射线散射(GIWAXS)和分子动力学模拟都证实了p-p堆积J聚集的增强。COi8DFIC J聚集体不但使得其吸收光谱从低于900 nm向超过1000 nm的近红外区域发生明显红移,而且促进了分子层面的三维电荷传输通道的形成,显著提高了PTB7-Th:COi8DFIC太阳能电池的器件效率。该研究展示了通过对分子聚集方式的精细控制,可以显著的改变器件的光吸收、电荷传输以及电池效率,为提高非富勒烯有机太阳能电池的效率提供了新的思路。

图1 “A-to-A”型J聚集和“A-to-D”型J聚集

以上成果近期发表在Macromolecules上。论文的第一作者为武汉理工大学材料科学与工程学院硕士生张雪,通讯作者为王涛教授。该项目得到国家自然科学基金项目和湖北省自然科学基金项目的支持。

文章作者:Xue Zhang, Hui Wang, Donghui Li, Mengxue Chen, Yuchao Mao, Baocai Du, Yuan Zhuang, Wenliang Tan, Wenchao Huang, Yan Zhao, Dan Liu, Tao Wang*

文章题目:Modulation of J-Aggregation of Nonfullerene Acceptors toward Near-Infrared Absorption and Enhanced Efficiency

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.0c00469

- 东华大学陈义旺/胡华伟课题组 Angew:通过侧链氟功能化控制分子间相互作用实现19%有机太阳能电池 2024-02-13

- 国家纳米科学中心周二军课题组 Nano Energy: 分子取向调控方法及对光伏性能的影响 2022-05-30

- 北航霍利军教授 Sci. China Chem.:提高非富勒烯太阳能电池光伏性能的端封策略 2022-04-08

- 南林蔡旭敏、港中深唐本忠/汪文锦团队 AFM: 松香基天然电子受体构建TICT活性的双功能BioAIE材料 2025-07-22

- 南科大何凤教授、华科大邵明教授 Angew:新型柔性连接电子受体助力高性能可拉伸有机太阳能电池 2025-03-13

- 华南理工大学赵祖金教授课题组 AFM:高迁移强发光蓝色延迟荧光分子实现高效率厚膜OLED器件 2024-04-03

- 西工大刘剑刚教授课题组Small:在有机光伏电池活性层共混相含量调控方面取得新进展 2021-12-03