随着可穿戴设备和智慧医疗的迅速发展,生物传感器技术逐渐成为实现个性化健康监测的重要支撑。如何让设备既“聪明”又“贴近人”,成为材料科学与生物电子学共同面对的核心问题。离子水凝胶传感器凭借优异的生物相容性、柔韧性与离子导电特性,在众多候选材料中脱颖而出,正引领着新一代智能医疗电子的发展方向。

基于此,西南交通大学杨维清团队系统梳理了离子水凝胶传感器的材料体系、结构构筑策略与关键性能,并展望了其在未来智慧健康监测中的应用潜力。

2025年10月28日,该综述论文以“Ionic Hydrogel Sensors toward Next‐Gen Personalized Healthcare”为题发表在国际著名期刊《Advanced Materials》上,论文通讯作者为西南交通大学杨维清教授和邓维礼副教授,在读博士生孙悦与博士田果为共同第一作者。

图1离子水凝胶传感器用于下一代健康监测的示意图。

离子水凝胶(Ionic Hydrogel)是一种富含水分和可移动离子的柔软材料,既能模拟生物组织的力学与电化学特性,又能在湿润环境下维持高灵敏信号响应。这一特性标志着传感技术从“电子调控”迈向“离子调控”时代。离子水凝胶能够精准感知应变、温度、汗液组分乃至生物电信号(如心电与脑电),实现更自然、更稳定的人体信号采集,为下一代个性化健康监测奠定了基础。

材料体系

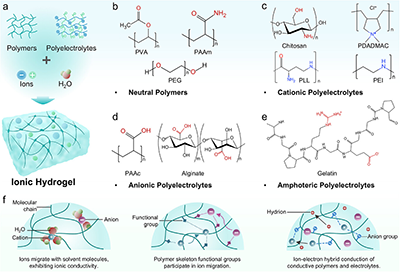

图2 离子水凝胶的材料组成与导电机理。

离子水凝胶通常由三维交联的高含水聚合物网络构成,其性能由分子结构决定。根据聚合物的电离特性,可分为四类:

中性聚合物(如 PVA、PAAm、PEG):具良好生物相容性,但需外加电解质实现导电;

阳离子聚电解质(如壳聚糖、PDADMAC、PEI):自带正电荷,兼具抗菌与黏附特性;

阴离子聚电解质(如藻酸盐、PAAc):可实现离子传导与pH响应;

两性聚电解质(如明胶、丝素蛋白、磺基甜菜碱聚合物):能在不同环境中自调节电荷,具优异抗污染能力。

在导电机理上,离子水凝胶既可通过离子传导实现信号传递,也可在掺入金属或导电填料后形成离子—电子协同网络,从而显著提升电导率和灵敏度。这种混合导电体系,为柔性传感和生物信号检测提供了关键材料基础。

结构构筑

仅依靠材料改性,已难满足新一代智能医疗设备在柔顺贴合、形变响应与界面稳定性方面的高要求。研究者因此引入结构工程设计,在宏观、微观乃至纳米尺度上优化水凝胶的形态与功能。目前主要有两种结构构筑思路:一是“自上而下”(Top-Down)策略,通过模具成型、光刻或冻融盐析等手段直接雕塑整体结构,实现高精度控制;二是“自下而上”(Bottom-Up)策略,利用3D打印、自组装或刺激诱导生长等方法,从分子或微结构单元构筑复杂体系,兼具可编程性与功能多样性。未来,若能将人工智能算法与多尺度制造技术深度融合,将有望实现具备智能响应与自适应性能的离子水凝胶结构,为个性化可穿戴健康监测系统提供关键支撑。

关键性能

离子水凝胶在性能设计上需满足多重要求——既要“柔”以贴合皮肤,又要“韧”以抵抗变形,还要“智”以实现自修复与信号响应。目前研究重点包括:

力学性能:通过引入氢键、静电作用、滑环结构及链缠结等弱相互作用,获得兼具高强度与高延展性的网络结构;

自愈性能:依靠可逆非共价或动态共价键实现损伤后自修复;

黏附性:借助羟基、氨基、羧基等官能团与组织成分反应,结合物理吸附或机械嵌合,提升界面稳固性;

生物相容性:通过模量匹配与非法拉第传导减少组织刺激,实现长期稳定使用;

保湿性:利用甘油、离子液体或疏水涂层构筑抗蒸发体系,保持电导稳定性。

这些性能的协同优化,使离子水凝胶在柔性电子、人机界面和生物医疗传感中展现出卓越表现。

多模态感知

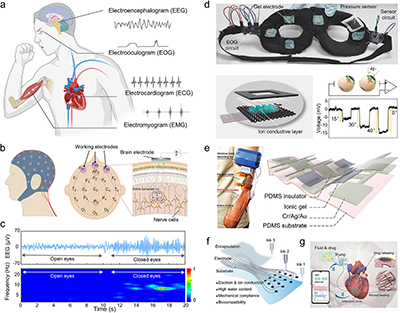

凭借组织仿生的结构和离子导电机制,离子水凝胶传感器能够将机械刺激转化为电信号,实现从脉搏到关节运动的高精度检测。同时,其生物相容性使其成为心电图(ECG)、脑电图(EEG)等生理信号监测的理想电极材料,避免了传统金属电极造成的组织损伤与信号漂移。此外,作为电化学生物传感平台,离子水凝胶的三维多孔结构能有效促进生物分子的识别、传输与信号放大,具备高灵敏度和长期稳定性。它不仅可检测离子浓度、气体和温度等物理参数,还能响应代谢物、酶或生物标志物,实现多模态健康监测与精准诊断。结合AI算法进行信号解析与反馈调控,离子水凝胶传感器正迈向智能化与闭环式健康管理。

图3 组织-水凝胶界面及其导电性提升策略。

图4 使用离子水凝胶进行电生理信号记录。

展望:挑战与机遇并存的未来方向

过去十年,离子水凝胶传感器已从实验室原型走向应用前沿,但其广泛商业化仍面临多重挑战——包括界面连接稳定性、力电性能耦合优化、环境适应性、可降解性以及规模化制造等问题。未来研究方向主要集中在以下几个方面:

-

提升材料的疲劳耐受性与抗环境干扰能力;

-

构筑多功能界面以实现稳定信号传输;

-

开发具自调湿、可打印和可扩展的制备体系;

-

深度融合AI与智能算法,加速材料设计与多信号解析。

随着生成式人工智能与神经符号计算等技术的介入,离子水凝胶的开发将更加高效与智能化。AI可辅助分子设计、预测性能并优化制造流程,同时在信号分析层面实现复杂生理数据的精准解读。

离子水凝胶作为一类跨学科融合的智能生物材料,正处于材料科学、生物医学工程与数字健康技术的交汇点。其柔软可塑的特性使之能在生物组织与电子系统之间架起“智能桥梁”。未来,随着制造工艺、界面工程与算法智能的持续突破,基于离子水凝胶的可穿戴与植入式医疗系统将实现真正意义上的实时监测、智能诊断与闭环治疗。这一柔软而智慧的材料,或将成为下一代精准医疗与个性化健康管理的核心基石。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202509122

- 华南农大胡传双教授、林秀仪副教授、徐江涛副教授 Adv. Sci.:双网络离子水凝胶实现可穿戴电子器件电磁屏蔽与自供电传感一体化 2025-07-03

- 深圳大学田雷课题组 Macromolecules:超拉伸、抗裂纹扩展和抗冲击的离子导电离子水凝胶 2025-04-15

- 阿尔伯塔大学曾宏波教授 AFM:皮肤角质层启发的本征保湿抗冻两性离子水凝胶用于智能柔性传感器 2025-04-14

- 杭师大黄又举/丁彩萍团队 ACS Nano:铂基超晶格生物探针赋予生物传感器“阈值特异性”实现结核性脑膜炎准确评估 2026-02-10

- 福州大学黄剑莹教授 AFM:汗液自适应智能粘附水凝胶 - 赋能舒适穿戴传感器新突破 2026-01-27

- MSU林少挺、TAMU吴承霖 Sci. Adv.:组织粘附的水凝胶-MXene生物传感器 为原位口腔生物监测提供新方案 2026-01-17