传统的纤维素均相溶剂反应体系需要通过外加沉淀剂的方式实现产物分离,所得到的纤维素衍生物在后续加工过程中需要通过有机溶剂进行加工。在此,清华大学杨万泰教授团队首次报道合成了酸酐形式的纤维素衍生物,并通过引入氨气实现了纤维素在均相溶剂体系中的原位反应分离。纤维素与偏苯三酸酐酰氯(TMAC)在二甲基乙酰胺/氯化锂溶剂中通过无催化剂酯化反应合成酸酐形式的纤维素衍生物,通入过量氨气,利用酸酐的氨化反应带来的溶解性差异使所有反应物和产物从有机相中完全沉淀出来,从而实现了原位反应分离,这一过程无需外部沉淀剂,简单的固液分离使得溶剂回收效率达到 90%。氨化得到酰胺酸铵盐形式的纤维素衍生物(PAAC)可溶于水,并可通过水性工艺加工成薄膜和纤维材料,避免了使用有毒或有机溶剂处理带来的安全问题。加工成型后,薄膜或纤维材料可通过热处理使纤维素重新不溶于水。

2025年9月19日,该工作以Anhydride-form Cellulose Derivatives: Synthesis, in Situ ReactiveSeparation, and Solvent Recycling为题发表在Angew. Chem. Int. Ed. 上。文章通讯作者为杨万泰教授,陈明森博士。文章第一作者为博士生贠晨鑫,博士生刘辰灏、赵广志博士、陈楚轩博士、博士生贾业、周蕴博士、黄延宾(副研究员)为文章共同作者:文章通讯单位为清华大学化学工程系高分子所资源生态合成高分子实验室。

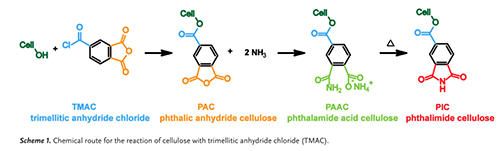

由于纤维素的羟基存在和酸酐酯化反应的可能性,如何将酸酐官能团保护在纤维素骨架中是困难的。在无催化剂条件下,羟基和酰氯的反应活性显著高于羟基和酸酐的反应活性。受此启发,他们选择了偏苯三酸酐酰氯(TMAC)与纤维素进行反应以得到酸酐形式的纤维素衍生物(PAC)。酸酐官能团可以进一步与氨气反应得到酰胺酸铵盐形式的纤维素,再加热之后酰胺酸铵盐的纤维素可以转化为酰亚胺形式的纤维素。

在纤维素均相衍生化反应中,传统的分离方式是通过加入各种沉淀剂的方式沉淀产物,这个过程会为后续的溶剂、沉淀剂、反应物、产物分离带来困难,并且由于酸酐的高反应活性,传统洗涤方式会导致酸酐的二次交联。通入过量氨气,酸酐被反应性保护成酰胺酸铵盐(PAAC)的结构,同时所有的反应物和产物都从溶剂体系中直接沉淀出来,通过简单的固液分离即可回收溶剂。相关化学结构通过红外光谱(FTIR)、核磁共振波谱(1HNMR、13CNMR、2D HSQC)等手段进行证明。

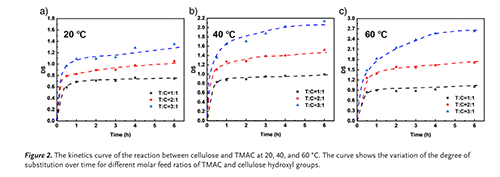

根据不同的温度和投料比进行了反应过程的跟踪实验,在温和条件下即可实现较高转化率、不同取代度纤维素衍生物的合成。

酰胺酸铵盐形式的纤维素衍生物(PAAC)可溶于水,可通过水性工艺加工成薄膜、纤维等材料,PAAC薄膜具有良好的亲水性,在不同湿度条件下可通过吸湿实现增塑。加入增塑剂(例如甘油)可进一步增韧薄膜。

酰胺酸铵盐形式的纤维素衍生物PAAC可进一步通过热处理实现耐水,本文提出了两条反应路线和机理。在加热条件下,PAAC可发生脱水和脱氨两种反应。在120-140℃下,PAAC可发生脱氨反应重新回到酸酐形式的纤维素PAC,酸酐可以和氨气重新反应,如果在一个开放体系中,脱去的氨气从体系中逸散,即会驱动反应向酸酐方向移动,酸酐可以和纤维素的多余活性羟基进一步发生内交联反应。而在160-180℃的封闭体系下,PAAC可发生脱水反应形成酰亚胺形式的纤维素PIC,这一反应是不可逆的,即使在较低温度下先发生脱氨形成酸酐,但是在封闭体系下酸酐会不断和氨气重新结合,最终会驱动反应向酰亚胺方向移动。

进一步,通过PAAC成型薄膜的加热反应验证了上述反应机理。可通过自交联反应、酰亚胺反应实现从可溶于水到不可溶于水的转变。上述酸酐交联机理还有更广泛的应用,加入可与酸酐反应的多官能团聚合物(例如聚醚胺),可协同发生交联反应。

总结:清华大学杨万泰教授团队通过温和的无催化剂反应将酸酐官能团保留在纤维素骨架中,并通过原位通入氨气实现了纤维素均相溶剂反应体系中的无沉淀剂原位反应性分离。合成的新型纤维素衍生物可溶于水,可通过水性加工直接制备薄膜、纤维等材料,不需要使用有毒试剂或有机溶剂。酸酐形式的纤维素衍生物为纤维素的加工和后功能化提供了一个更广阔的反应可设计性。

该研究工作由清华大学内部基金资助与支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/ange.202514191

- 深圳大学高等研究院黄思雅课题组 ACS Macro Lett.:具有湿度控制多重形状记忆的纤维素衍生物超分子网络 2023-06-13

- 海南大学黄玮/张明鑫团队 JACS:浓盐水直接分离 2026-02-09

- 中南民大张道洪教授/姜宇教授团队 Macromolecules:高性能超支化聚氨酯微相分离的原位可视化 2026-02-09

- 哈工大刘宇艳教授/张东杰副教授团队 AFM:基于相分离双网络聚合物实现形状恢复起始温度的可编程调控 2026-01-12